Einsatzfolgen und Bundeswehr

Zur sozialen Integration von Einsatzrückkehrern

A. Seiffert

Wie sich Auslandseinsätze auf das Leben von SoldatInnen längerfristig auswirken, ist - einmal abgesehen von psychischen Einsatzfolgen - für die Bundeswehr noch wenig erforscht. Der Fragehorizont hierfür ist weit gefasst: Wie nehmen SoldatInnen die Rückkehr aus dem Einsatz in den Alltag selber wahr, wie gehen sie mit ihren oft einschneidenden Erlebnissen, aber auch mit möglichen bleibenden Folgen um, mit welchen Problemen sind sie und ihre Familien unmittelbar nach der Rückkehr oder langfristig konfrontiert, wie verändert sich ihr Leben nach dem Einsatz und wie wirken sich ihre Erfahrungen auf das Verhältnis von Bundeswehr und Gesellschaft aus?

Dieser Beitrag greift dieses Themenspektrum auf (weiterführende Erkenntnisse und Informationen finden sich im gemeinsam mit Julius Heß 2020 veröffentlichten Buch „Leben nach Afghanistan. Die Soldaten und Veteranen der Generation Einsatz der Bundeswehr“ – im Folgenden wird auf weitere Fußnoten verzichtet und auf diese Publikation verweisen). Er wird aber nicht die gesamte Bandbreite diskutieren, sondern exemplarisch vorgehen und sich auf den Afghanistan-Einsatz der Bundeswehr sowie auf einige Aspekte konzentrieren. Der Fokus liegt auf der Frage nach der sozialen und gesellschaftlichen Integration von Einsatzrückkehrern.

Die Erkenntnisse, auf die sich dieser Beitrag stützt, basieren auf empirischen Befunden, die die Autorin im Rahmen einer ersten sozialwissenschaftlichen Langzeitbegleitung von Einsatzsoldaten der Bundeswehr gewonnen hat, die sich im Rahmen des 22. Kontingents ISAF von März bis Oktober 2010 – in einer hochriskanten Phase des Einsatzes – in Afghanistan befanden. Die Angehörigen dieses Kontingents wurden von einem Forscherteam des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr (ZMSBw) über einen Zeitraum von mehr als vier Jahren mit unterschiedlichen Methoden und zu verschiedenen Zeitpunkten befragt – vor dem Einsatz, im Einsatz, wenige Wochen nach der Rückkehr und dann nochmals drei Jahre später. Das schloss Feldforschung im Einsatz in Afghanistan mit ein.

Einsatzfolgen und familiäre Integration nach der Rückkehr

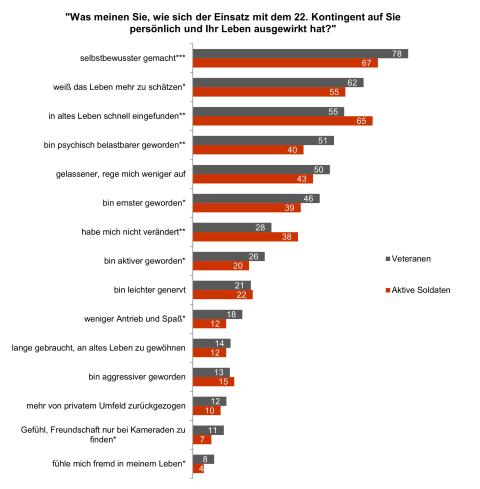

Insgesamt weisen die Befunde unserer Studie darauf hin, dass den meisten des Kontingents die Rückkehr in das „alte“ Leben, trotz teilweise erheblicher Belastungen und Beanspruchungen, über die Zeit hin ohne bleibende Schwierigkeiten gelungen ist. Der Großteil der SoldatInnen berichtet drei Jahre nach der Rückkehr sogar von positiven persönlichen Veränderungen. Dazu gehört etwa ein gesteigertes Selbstwertgefühl, eine größere psychische Belastbarkeit oder eine höhere Wertschätzung des Lebens. Das galt jedoch nicht für alle. Spuren des Erlebten zeigten sich nicht nur in einem veränderten Wertehorizont, sondern für manche auch in bleibenden psychischen oder physischen Folgen.

Ein neues Phänomen ist das indes nicht. So formulierte der US-amerikanische Psychotherapeut Jonathan Shay Mitte der 90er Jahre basierend auf Eindrücken, die er im Laufe seiner Arbeit mit Vietnamkriegsveteranen gesammelt hatte: „Menschen verlassen das Land und kehren zurück mit Erfahrungen, die auf extreme Weise anders sind als die ihrer zurück gebliebenen Mitmenschen“. Besonders die Zeit nach der Rückkehr aus dem Einsatz stellte so für viele der befragten Rückkehrer und ihre Angehörigen eine große Belastungsprobe dar. In dieser Zeit tauchten nicht nur gesundheitliche, sondern auch partnerschaftliche Probleme am häufigsten auf. Sowohl die Rückkehrer als auch ihr familiäres und soziales Umfeld mussten sich erst wieder in den gemeinsamen Alltag einfinden und sich an die alltäglichen Routinen zu Hause und am Standort gewöhnen.

Auch neu erworbene Wertvorstellungen und Verhaltensänderungen, die die SoldatInnen in ihrem Einsatz kennen- und schätzen gelernt hatten, mussten mit dem Leben zu Hause erst wieder in Einklang gebracht werden. Durch die lange Abwesenheit konnten sich aber auch die Rollen- und Verhaltensmuster im familiären und sozialen Umfeld gewandelt haben und das Zusammenleben herausfordern. Drei Jahre später hatten die meisten Rückkehrer und ihre Familien diese Probleme in der eigenen Einschätzung jedoch überwiegend gut überwunden.

Weit schwieriger war das Einfinden in den Alltag jedoch für diejenigen, die psychisch oder physisch verwundet zurückkehrten. Für sie und ihre Angehörigen veränderte sich das Leben meist von Grund auf. Sie mussten oft ganz neue Lebensperspektiven entwickeln und dabei auch langfristig unterstützt werden.

Auch wenn nur eine Minderheit (2 %) des Kontingents den Einsatz in Afghanistan aufgrund einer körperlichen oder seelischen Verwundung vorzeitig abbrechen musste, so war der Einsatz insgesamt doch mit erheblichen Belastungen für die Gesundheit der Befragten verbunden. Für etwa einen von zehn Angehörigen des Kontingents, die sich auch noch drei Jahre nach dem Einsatz fremd im eigenen Leben fühlten, noch immer an den im Einsatz erlebten seelischen (8 % des Kontingents) oder körperlichen (7 % des Kontingents) Verwundungen litten, galt dies auch noch langfristig.

Beunruhigend ist hierbei weniger die Häufigkeit psychischer oder physischer Spätfolgen, rein zahlenmäßig sind es vergleichsweise wenige des Kontingents, die von bleibenden seelischen oder körperlichen Folgen sprechen, gravierender jedoch ist, dass die Betroffenen signifikant häufiger als andere des Kontingents noch weitere erhebliche Einschränkungen ihrer Lebensqualität, wie den Verlust eines Liebespartners oder von partnerschaftlicher Geborgenheit (25 % der Einsatzverwundeten des Kontingents), hinnehmen mussten. Dieser Verlust wiegt umso schwerer, da soziale Ressourcen für die gelingende soziale Integration nach der Rückkehr eine zentrale Rolle spielten.

Auch die Kommunikation von Einsatzerlebnissen fiel Einsatzverwundeten ungleich schwerer. Nicht wenige von ihnen verstummten sogar: Fast die Hälfte der körperlich (44 %) und psychisch (53 %) Verwundeten empfand es auch noch drei Jahre nach dem Einsatz schwer, überhaupt mit jemandem über das im Einsatz Erlebte zu sprechen. Nur etwa jeder Vierte (26 %) von ihnen hatte nach eigenen Angaben mit LebenspartnerInnen über das Erlebte gesprochen. Demgegenüber sind es in der Gruppe der Rückkehrer ohne bleibende Schädigungen weit weniger (13 %) denen es schwerfällt, über ihre Einsatzerlebnisse zu sprechen.

Einsätze haben demnach nicht nur individuelle, sondern auch soziale Auswirkungen. Die Rückkehrer agieren nicht in einem abgeschlossenen Raum, sondern in einem sozialen Umfeld, das von ihren Erfahrungen ebenso mit beeinflusst wird wie umgekehrt der soziale und gesellschaftliche Kontext die Möglichkeiten der individuellen Bearbeitung mitbestimmt.

Einsatzfolgen und gesellschaftliche Aufarbeitung

Einsatzsoldaten kehren in eine Gesellschaft zurück, in der ihre Erfahrungen weder auf einen ausgeprägten kulturellen noch politischen Resonanzboden treffen. Schon die Konfrontation mit Sterben, Trauer und Tod macht viele in unserer Gesellschaft sprach- oder auch hilflos. Der gewaltsame Soldatentod und das Töten des Gegners in fernen Einsatzländern, aber auch die sichtbaren Folgen stoßen bei uns erst recht auf Befremden. Zwar ist Deutschland nach der Zäsur des Ost-West-Konfliktes zu einem wenngleich zurückhaltenden Akteur im weltpolitischen Interventionsgeschehen geworden; den Deutschen werden die Folgen, die riskante Einsätze fern der Heimat für die eigene Gesellschaft haben können, aber nur langsam bewusst.

Das lässt sich auch an der in unserer Gesellschaft weit verbreiteten Sprach- und Begriffslosigkeit ablesen, wenn es um die Aufarbeitung von Einsatzerfahrungen geht. Veteranen und Gefallene, Traumatisierte und Versehrte sind für die Bundeswehr keine Randerscheinung mehr. Die deutsche Gesellschaft aber kennt weder für den Soldatentod noch für die neuen Einsatzveteranen eine positive Konnotation oder kulturelle Repräsentation.

Verwunderlich ist das nicht, sind friedens- und sicherheitspolitische Einstellungen doch von grundlegenden Haltungen und Wertüberzeugungen geprägt, die sich nur sehr langsam ändern. Im Verständnis der meisten Deutschen ist die Bundeswehr vor allem für friedensbewahrende und -schaffende Einsätze gedacht. Kampfeinsätze hingegen werden seit Jahren von einer großen Mehrheit der deutschen Bevölkerung abgelehnt.

Auch den meisten von uns befragten Rückkehrern war bewusst, dass sich viele in unserer Gesellschaft gerade mit Kampfeinsätzen nicht leichttun. Das kann durchaus die Verarbeitung dieser Erfahrungen und den Umgang mit den Folgen für die Betroffenen erschweren.

Menschen entwickeln verschiedene Strategien, um mit dem Erlebten fertig zu werden. So gibt es Geschichten der Selbstbehauptung, etwa über die besondere Kameradschaft und die enge Verbundenheit im Einsatz. Soziale Anerkennung und politische Unterstützung aber sind wichtige Faktoren: Wer von den Rückkehrern auf ein unterstützendes und wohlwollendes soziales Umfeld zurückgreifen konnte und wer von der Sinnhaftigkeit des Einsatzes überzeugt war, war auch wesentlich besser in der Lage, das Erlebte zu verarbeiten.

In der Heimat aber trafen die Rückkehrer häufig auf Mitmenschen, die mit ihren Erfahrungen nur wenig anzufangen wussten und ihren Einsätzen zudem in Teilen skeptisch oder gar ablehnend gegenüberstanden. Das kann die Sprachlosigkeit im Verhältnis von Einsatzrückkehrern und Gesellschaft vergrößern mit der Folge, dass sich Fremdheits- und Distanzierungsgefühle im Verhältnis von Einsatzrückkehrern und Gesellschaft entwickeln können.

Antworten auf Fragen wie jene, ob sich Politik und Bevölkerung für die Erlebnisse von Einsatzrückkehrern interessiert, ob diese auch mit Unterstützung und Verständnis rechnen können oder wie die Gesellschaft denjenigen begegnet, die körperlich oder seelisch verletzt aus den Einsätzen zurückkehren, sind daher keinesfalls nur von psychologischem Interesse, sondern haben politische und gesamtgesellschaftliche Relevanz. Aufarbeitung ist in diesem Sinne zu verstehen als Bereitschaft, sich auf verschiedenen Ebenen sowohl politisch als auch sozial mit den Auslandseinsätzen der Bundeswehr und ihren Folgen auseinanderzusetzen.

Wie die Gesellschaft die Einsatzrückkehrer wahrnimmt und wie sie mit Veteranen, Versehrten, Traumatisierten und Gefallenen umgeht, kann so wichtige Hinweise darauf liefern, wie es um die Beziehungen von Bundeswehr, Politik und Gesellschaft in Deutschland bestellt ist.

Die sozialwissenschaftliche Forschung ist dem Meinungsklima über die Bundeswehr in einer Vielzahl von Studien nachgegangen. Sie zeigen unisono, dass die Bundeswehr hohe Anerkennung in der Gesellschaft genießt. Wie Einsatzrückkehrer von der deutschen Gesellschaft wahrgenommen werden und welche Unterstützung die Bevölkerung für angemessen hält, ist wissenschaftlich hingegen noch nicht breiter untersucht worden. Erste Inhaltsanalysen der veröffentlichten Meinung über die Auslandseinsätze der Bundeswehr weisen jedoch darauf hin, dass Bilder von gezeichneten und traumatisierten Rückkehrern dominieren. Auf der einen Seite fällt die Identifikation mit dem Opfer vielen in unserer Gesellschaft offenbar leichter. Auf der anderen Seite kontrastiert dieser Opferdiskurs aber durchaus mit der Selbstwahrnehmung. Da Einsatzsoldaten als Zeitzeugen für die gesellschaftliche Aufarbeitung der Einsätze eine bedeutende Rolle spielen, scheinen Auseinandersetzungen und Konflikte nicht ganz unwahrscheinlich.

Die meisten Rückkehrer wollten aber weder als Opfer noch als Helden stilisiert werden. Wichtiger war vielen die öffentliche Wahrnehmung und Anerkennung der Risiken, die sie im Einsatz getragen hatten sowie die Unterstützung für ihre Angehörigen. Bei dem vielfach geäußerten Wunsch nach mehr Anerkennung geht es daher meist um den gesellschaftlichen und politischen Rückhalt für den Einsatz.

Bei manchen in Deutschland herrscht die Meinung vor, dass die Soldaten sich ja freiwillig gemeldet haben und daher nun auch mit den Folgen dieser Entscheidung leben müssten. Dieser Trend zur Privatisierung der Aufarbeitung verkennt jedoch, dass die Aufarbeitung von Einsatzfolgen keine rein persönliche Angelegenheit ist. BundeswehrsoldatInnen sollen in den Einsätzen ja die Interessen und Werte der eigenen Gesellschaft vertreten. Sie sind daher nicht irgendwelche Heimkehrer aus fernen Krisenregionen, sondern vom Parlament entsandte Soldaten.

Auch eine primär nur an der psychosozialen Versorgung orientierte Bewältigung von Einsatzfolgen geht leicht an der Sache vorbei. Die Fokussierung der öffentlichen Debatte auf traumatische Einsatzfolgen hat in der Tendenz bereits zu einer Psychologisierung des Diskurses über die Auslandseinsätze beigetragen. Die politisch und gesellschaftlich so wichtige Frage nach dem Sinn und der Wirksamkeit der Einsätze gerät dabei immer wieder in den Hintergrund. Die Bevölkerung aber braucht, ebenso wie die SoldatInnen, eine verlässliche politische Legitimation militärischer Einsätze, auch zur Einordnung und Bewältigung von Einsatzfolgen.

Was bleibt als kurzes Fazit? Insgesamt ist die gesellschaftliche und politische Dimension der Einsätze bisher nur ungenügend aufgearbeitet worden. Das zeigt sich auch und gerade im Umgang mit den Folgen. Manche in Deutschland sehen die Veteranen und Gefallenen, die Versehrten und Verwundeten als Zeichen der Normalisierung und meinen, die Bundeswehr sei mit den Einsätzen, insbesondere in Afghanistan nunmehr erwachsen geworden. Andere hingegen befürchten, dass sich dahinter ein grundsätzlicher Wandel im Verständnis von Krieg und Frieden verbirgt. Aus meiner Sicht ist die Situation komplizierter. Gerade die Beschäftigung und Auseinandersetzung mit den Rückkehrern und ihren Erfahrungen kann verhindern, dass diese Sonderkulturen entwickeln und in Distanz zur Gesellschaft gehen aus dem Eindruck heraus, ihr Einsatz sei umsonst gewesen. In diesem Sinne kann eine Aufarbeitungspolitik, die gleichermaßen von den Betroffenen wie von Politik und Gesellschaft mitgetragen wird, ein wichtiges Instrument zur gesellschaftlichen Integration sein. Ein derartiger Aushandlungsprozess wird aber ohne die Aufarbeitung der bisherigen Einsätze nicht gut gelingen.

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2022

Dr. A. Seiffert

Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr

Zeppelinstr. 127/128

14471 Potsdam

E-Mail: [email protected]