Suizidalität in Streitkräften – Risikofaktoren für vollendete -Selbsttötungen von Soldaten

Aus dem Bundeswehrkrankenhaus Berlin¹ (Chefarzt: Flottenarzt Dr. K. Reuter), dem Institut für Wehrmedizinalstatistik und Berichtswesen der Bundeswehr², Andernach (Leiter: Oberstarzt Dr. P. Richter) und dem Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr³, Potsdam (Kommandeur: Oberst Dr. H.-H. Mack)

Gerd-Dieter Willmund¹, Christian Helms¹, Kai-Uwe Spaniol², Julius Heß³, Anja Seiffert³, Peter L. Zimmermann¹, Ulrich Wesemann¹

WMM, 60. Jahrgang (Ausgabe 1/2016; S. 15-18)

Zusammenfassung

Hintergrund: Im Rahmen der Zusammenarbeit zwischen dem Institut für Wehrmedizinalstatistik und Berichtswesen und dem Psychotraumazentrum der Bundeswehr zur Aufstellung eines Suizidregisters war eine systematische Literaturanalyse zur Auswahl der zu erfassenden Parameter erforderlich.

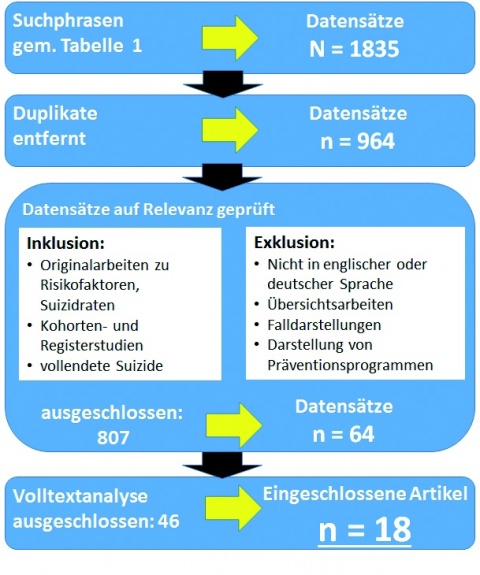

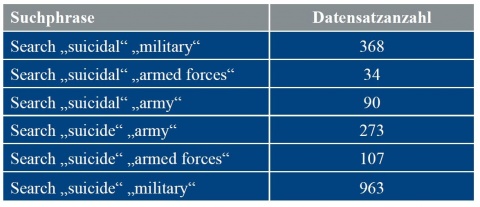

Methoden: Aus den Ergebnissen einer Datenbankrecherche (N = 1895) wurden gemäß der PRISMA[1]-Kriterien in mehreren Schritten Kohorten- und Registerstudien hinsichtlich Suizidraten, Risikofaktoren für Suizide eingeschlossen und ausgewertet.

Ergebnis: Die 18 eingeschlossenen Studien zeigten mit männlichem Geschlecht, psychischen Erkrankungen wie Depressionen, früheren Suizidversuchen, psychiatrischen Behandlungen und familiären Problemen – wie Scheidung und Trennung – typische Risikofaktoren für Suizidalität. Teilnahme an Auslandseinsätzen beziehungsweise posttraumatische Belastungsstörungen waren dabei keine sicheren Risikofaktoren.

Diskussion: Zusammenhänge zwischen Depressionen, Alkoholabhängigkeit und PTBS sowie persönlichen Belastungen werden diskutiert.

Schlussfolgerung: Truppenärzte, Psychiater und Psychotherapeuten sind gefordert, einen früheren Behandlungsbeginn bei psychischen Erkrankungen sicherzustellen und einen ineinandergreifenden, kontinuierlichen Behandlungsprozess zu gewährleisten.

Stichworte: Suizid, Suizidalität, Risikofaktoren, Militär, Suizidregister

Keywords: suicide, suicidality, risk factors, military, suicide registry

Einführung

Der Suizid eines Kameraden fordert Angehörige, Einheitsführer, Einheiten, aber auch behandelnde Ärzte sehr. Nicht selten wird nach Gründen gesucht, weshalb die Betroffenen einen Suizid begangen haben. Es ist verständlich, dass sich der Nahestehende fragt, warum man die offensichtliche Ausweglosigkeit und Einengung des Suizidenten nicht bemerkt habe – und wa-rum man nicht helfen konnte. Ein Suizid wirkt im Umfeld noch Monate nach, er macht betroffen und möglicherweise wütend zugleich, erzeugt Hilflosigkeit, aber vielleicht auch Verständnislosigkeit.

Suizide in Auslandseinsätzen sind selten, sie wirken aber noch stärker und länger nach als solche in anderen Situationen. Der Soldat wird aus dem alltäglichen Umfeld der anderen Soldaten gerissen, der Suizid vollzieht sich im direkten Lebens- und Arbeitsumfeld der Kameraden. Auch eigene traumatische Belastungen sind bei den Bezugspersonen denkbar, da eine direkte Konfrontation mit dem Suizidenten beim Leisten erster Hilfsmaßnahmen, Einleitung von Reanimationsmaßnahmen und bei der professionellen Versorgung durch die Rettungskräfte erfolgt. Es schließen sich unmittelbar militärpolizeiliche, staatsanwaltliche, aber auch disziplinare Ermittlungen und Befragungen an. Für eine eigene Bearbeitung der Geschehnisse und Integration des Ereignisses in die eigene Lebensgeschichte bleibt wenig Zeit, der Auftrag muss gerade im Einsatz weiter erfüllt werden. Denkbar ist dabei aber auch, dass die Gruppenkohä-sion, die im Regelfall im Einsatz noch stärker wirkt, eine Bearbeitung erleichtert, gerade wenn man trotz der eigenen Betroffenheit miteinander offen sprechen und umgehen kann. Dies erleichtert die Einordnung des Ereignisses wesentlich. Für die Angehörigen ist der Tod durch Suizid im Auslandseinsatz noch weniger zu erklären oder zu fassen; dies kann den Trauerprozess stark beeinträchtigen.

Viele Fragen zur Suizidalität in den Streitkräften bleiben bislang unbeantwortet. So konnte beispielsweise in neueren Untersuchungen nachgewiesen werden, dass gut ein Fünftel der Soldaten mit ärztlich unerkannten psychischen Symptomen in das Einsatzland verlegt wird, was die Vulnerabilität für belastungsreaktive Störungen und hypothetisch auch für späteres suizidales Verhalten weiter erhöht [1].

In den USA ist Suizidalität von Soldaten seit einigen Jahren stärker in einen öffentlichen Fokus gerückt. Es wurde auch in populären Medien berichtet, dass die Anzahl der Suizide stark angestiegen sei, ein großes Nachrichtmagazin titelte „One A Day“ und stellte dar, dass im Jahresmittel 2011 ein aktiver Soldat der amerikanischen Streitkräfte pro Tag an einem Suizid verstarb. Auch wurde wiederholt gegenüber gestellt, dass zwischen 2001 und 2011 mehr Soldaten an einem Suizid verstorben sind als im gleichen Zeitraum in Afghanistan durch Kampfhandlungen. Nachrichten-Blogs und Foren sowie Veteranenverbände nahmen die Thematik auf. Mit zeitlicher Latenz waren diese Entwicklungen auch in deutschen Medien vermehrt Thema, dabei wurden mögliche Bezüge zu Auswirkungen von Einsätzen und Auslandseinsätzen in großen Nachrichtenmagazinen erörtert.

Auch in der Wissenschaft wurde das Thema aufgenommen, die Publikationsdichte entsprechender Artikel stieg seit 2008 langsam, ab 2011 dann aber deutlich an. Es wurde dabei vermehrt nach Gründen des offensichtlichen Anstiegs der Suizidrate gesucht [22]. Der Suizid ist mit 27,5 % (2014) die häufigste Todesursache von aktiven Bundeswehrsoldaten (Quelle: Institut für Wehrmedizinalstatistik und Berichtswesen der Bundeswehr -WehrMedStatInstBw).

Ziel der vorliegenden Übersichtsarbeit ist es, die Publikationen von Kohorten- und Registerstudien systematisch hinsichtlich möglicher Risikofaktoren zu untersuchen. Hintergrund war dabei die Einrichtung eines Suizidregisters der Bundeswehr, welches vom WehrMedStatInstBw mit Unterstützung des PTZ -aufgestellt wurde. Die systematische Literaturrecherche sollte mögliche Kriterien identifizieren, um das Register durch die Erfassung entsprechend relevanter Parameter weiterzuent-wickeln.

Methoden

Ergebnisse

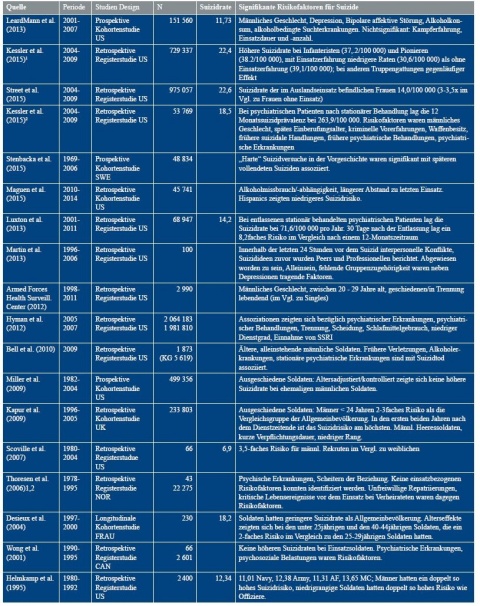

In unsere Betrachtung wurden nur Studien einbezogen, die Aussagen zu vollendeten Suiziden zuließen. Von diesen kamen 13 aus dem US-amerikanischen Raum, eine Studie aus Kanada und vier aus Nord- und Mitteleuropa.

Die Suizidrate wurde meist für Männer angegeben, in einer Arbeit von 1995 lag sie zwischen 11,01 - 13,65/100 000 Soldaten (Zeitraum 1980 - 1992) [21]. Auch anhand der Literaturauswahl kann nachvollzogen werden, dass die Suizidrate in den amerikanischen Streitkräften sukzessive gestiegen ist: In einer Kohortenstudie lag sie bei 11,73/100 000 Soldaten pro Jahr zwischen 2001 - 2007 [4]. KESSLER et al. [7] errechneten in der STARRS[2]-Registerstudie für den Zeitraum 2004 - 2009 eine Suizidrate von 18,5/100 000 Soldaten pro Jahr und in einer zweiten Studie des gleichen Zeitraumes eine von 22,4/100 000 Soldaten pro Jahr [5]. STREET et al. [6] gaben für den Zeitraum 2004 - 2009 für männliche Soldaten im Auslandsdienst die Suizidrate mit 22,6/100 000 Soldaten an, während Soldatinnen im Auslandsdienst eine solche von 14,0/100 000 Soldatinnen aufwiesen [6]. Suizidraten unterliegen aber sehr stark re-gionalen und auch ethnischen Schwankungen [9]. Noch bis in die 90er Jahre hinein lagen auch in Europa die Suizidraten höher; dies lässt sich anhand der einzigen verfügbaren (französischen) Studie nachvollziehen, die die späten 90er Jahre untersuchte und eine Suizidrate von 18,2/100 000 Soldaten nachwies [19]. Noch interessanter ist dabei die u-förmige Risikoverteilung in den Altersbändern mit höheren Risiken für unter 25-jährige und den 40 - 44-jährige Soldaten, die ein zweifaches Suizidrisiko im Vergleich zu den 25 - 29-jährigen Soldaten aufweisen [19].

Das männliche Geschlecht wurde in nahezu allen Studien als eigener Risikofaktor für Suizide beschrieben [4, 6, 7, 11 - 16, 18, 19, 21]. So haben sich auch in einer Registerstudie, die Rekruten zwischen 1980 - 2004 untersuchte, Hinweise gezeigt, dass männliche Rekruten ein 3,5-faches Risiko für suizidales Verhalten gegenüber weiblichen Rekruten hatten [17] (Tabelle 2).

Eine primäre Fragestellung unserer Analyse war, ob und inwieweit Auslandseinsätze suizidales Verhalten beeinflussen könnten. Der größere Teil der Registerstudien fand keinen Zusammenhang zwischen Suiziden und Auslandseinsätzen [4, 20]. In einer amerikanischen Studie wurde allerdings bei Soldatinnen mit Auslandseinsatz ein bis zu 3,5-faches Suizidrisiko im Vergleich zu Soldatinnen ohne Auslandseinsatz gesehen [5]. Keine einzige der eingeschlossenen Studien zeigte statistische Asso-ziationen zwischen Suiziden und posttraumatischer Belastungsstörung.

Ein Großteil der Studien deutete auf eine psychiatrische Vorgeschichte bei den Suizidenten hin. So wurden vor allem Depressionen [4, 7, 11, 13, 14, 18, 20], bipolare affektive Störungen [4] und alkoholbedingte Suchterkrankungen [4, 9, 14] als mögliche Risikofaktoren genannt. Der psychiatrische Patient scheint vor allem unmittelbar nach der Entlassung aus einer stationären Behandlung suizidgefährdet zu sein; so wurde innerhalb von 30 Tagen nach der Entlassung ein 8,2-fach erhöhtes Suizidrisiko nachgewiesen [10], die Suizidrate lag zwischen 71,6/100 000 [10] und 263,9/100 000 [7] innerhalb eines 12-Monatsintervalls nach der Entlassung. In diesem Zusammenhang sind offenbar vor allem „verhinderte Suizide“ in der Vorgeschichte ein sehr ernstzunehmender Risikofaktor [7, 8]. Die suizidalen Wiederholungsereignisse zeigten eine enge zeitliche Bindung an Entlassungen aus der stationären Behandlung.

In den amerikanischen Medien wurde postuliert, dass auch ausgeschiedene Soldaten ein höheres Suizidrisiko haben könnten. In einer prospektiven Kohortenstudie des US-Militärs waren demgegenüber die Suizidraten zwischen ausgeschiedenen Soldaten und der Allgemeinbevölkerung vergleichbar [15]. Eine britische retrospektive Kohortenstudie zeigte analoge Ergebnisse, jedoch konnte für junge Soldaten (bis zum 25. Lebensjahr) mit kurzer Dienstzeit in den ersten beiden Jahren nach dem Dienstzeitende das höchste Suizidrisiko nachgewiesen werden. Weitere Einflussfaktoren waren dabei die Zugehörigkeit zum Heer und auch ein niedriger Rang [16], was sich auch in älteren Studien darstellte [21].

Schwierigkeiten im persönlichen Umfeld stellten ebenfalls einen wirksamen Risikofaktor dar. Trennungssituationen und Scheidungen vom Ehepartner [11 - 13, 20], das Erleben von Alleinsein, Abweisung und Einsamkeit waren in militärbezogenen Studien mit einem erhöhten Suizidrisiko verbunden. [14, 11].

Diskussion

Ziel der hier vorliegenden Darstellung war es, anhand einer Literaturrecherche einen Überblick über Risikofaktoren von Suiziden im militärischen Kontext zu bieten. Bei keiner der in die Auswertung eingeschlossenen 18 Studien war eine Aussage über ein absolutes Risiko möglich. Es fanden sich nur relative Aussagen, zum Beispiel aus Vergleichen zwischen verschiedenen Gruppen von Soldaten, die sich im Auslandseinsatz befanden, und denen, die im Inland Dienst taten, beziehungsweise zwischen männlichen und weiblichen Soldaten.

Grundsätzliche Verbindungen zwischen Auslandseinsatz oder einer posttraumatischen Belastungsstörung und Suiziden bestehen gemäß der dargestellten Studienlage nicht. Der Auslands-einsatz kann somit nicht als ein eigenständiger Risikofaktor eingestuft werden. Allerdings erscheint ein indirekter Zusammenhang denkbar. Deutsche Soldaten mit psychischen Erkrankungen haben häufig große Stigmatisierungsängste, weil Auswirkungen auf die Karriere und das Ansehen im Kameradenkreis befürchtet werden [1]. Somit kann es bei der posttraumatischen Belastungsstörung zu verschleppten, chronischen Verläufen kommen, die zu sekundär depressiven Erkrankungen als Komorbiditäten führen können. Bei Depressionen ist dann wiederum der Zusammenhang zur Suizidalität zweifelsfrei nachgewiesen worden [4, 14, 18].

In einigen Studien wurden Alkoholmissbrauch und Alkoholabhängigkeit als Risikofaktoren für Suizide genannt [14, 9, 4]. Dabei muss erwähnt werden, dass die Depression eine der häufigsten komorbiden Erkrankungen bei Alkoholabhängigkeit ist, so dass eine begleitende antidepressive Therapie angezeigt sein kann. Auch ist es möglich, dass posttraumatische Belastungsstörungen durch eine gleichzeitige floride Abhängigkeitserkrankung begleitet und in ihrer Auswirkung auf die Lebensführung deutlich verstärkt werden.

Interessanterweise zeigten zwei (europäische) Studien, dass jüngere Soldaten mit kurzer Dienstzeit innerhalb der ersten beiden Jahre nach dem Dienstzeitende ein höheres Suizidrisiko zu haben scheinen [16, 19], verbunden mit niedrigen Dienstgraden und einfachen Bildungsabschlüssen. Dies deckt sich mit den Ergebnissen jüngerer Untersuchungen von psychiatrischen Patienten der Bundeswehr [2], nach denen sich ein geringes Lebensalter, niedrige Bildungs- und Berufsabschlüsse und kurze Verpflichtungszeiten als Prädiktoren für suizidales Verhalten zeigten. Hier sind jedoch im Gefolge der Laufbahnänderungen und dem Wegfall der Wehrpflicht in der Zukunft andere Entwicklungen möglich, da junge Soldaten inzwischen länger -ihren Dienst in der Bundeswehr vollziehen.

Das zweifach erhöhte Risiko bei den 40 - 44-jährigen Soldaten könnte möglicherweise in der Bundeswehr auf eine weitere -Risikogruppe in diesem Altersband hinweisen [19]. Selbstwertkrisen, Trennungen und Scheidungen sind Belastungen, die gerade in dieser Lebensphase auftreten können [9]. Aber auch ein Auslandseinsatz könnte hier an einem pathogenen Geschehen mitwirken: Kritische Lebensereignisse in der Familie vor einem Einsatz [18] sind ungünstige Bedingungen. Selten entschärfen sich familiäre Konflikte durch die Distanz des Einsatzes, da eine gemeinsame Bearbeitung partnerschaftlicher Probleme ausbleibt. Schwierigkeiten bei einem Einsatzurlaub oder bei Rückkehr aus dem Einsatz sind in einem solchen Fall wahrscheinlich.

Insgesamt deuten die Ergebnisse der ausgewerteten Studien darauf hin, dass Suizide im militärischen Kontext als Folge eines multifaktoriellen Geschehens aufzufassen sind. Monokausale Betrachtungsweisen – zum Beispiel eine psychosoziale Belastung bei Arbeitsplatzverlust oder eine schwere körperliche Krankheit – würden eine schwerwiegende Reaktion wie suizidales Verhalten nicht ausreichend rechtfertigen. Auch Trennungen und Scheidungen sind als alleinige Begründungen ungeeignet.

Ein sinnvoller Ansatz zum Verständnis von Suizidalität, auch im Hinblick auf präventive Konzepte in den Streitkräften, scheint zu sein, aktuelle Lebensereignisse in ihrem Zusammenwirken mit persönlichen Faktoren wie persönlichkeitsstrukturellen Defiziten, Selbstwertkrisen oder existenziellen Ängsten zu betrachten, die dann eine depressive, gegen sich selbst gerichtete Verarbeitungsweise nach sich ziehen können.

Schlussfolgerung

Mit der vorgenommenen Literaturanalyse konnten als wesent-liche Risikofaktoren im militärischen Kontext männliches Geschlecht, Alterseffekte, familiäre Belastungen, psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen, aber auch stoffbezogene Suchterkrankungen, identifiziert werden. Gerade bei der Betreuung von Soldaten mit diesen Risikofaktoren sind Truppen-ärzte, Psychotherapeuten und Psychiater, aber auch die psychosozialen Netzwerke an den Standorten, gefordert, einen gemeinsamen, abgestimmten, ineinandergreifenden Behandlungsplan zu initiieren.

Die Studienlage zeigt eindrucksvoll, dass psychische Erkrankungen und auch deren Behandlungen wichtige Faktoren sind, die Suizidalität beeinflussen können. Gerade direkt nach einer stationären psychiatrischen Behandlung sind hiernach erhöhte Suizidrisiken anzunehmen, was sich auch mit Erkenntnissen aus der zivilen psychiatrischen Versorgung deckt. Von psychiatrischer Seite sollten somit – gerade bei depressiven Patienten – Entlassungen lange geplant werden. Der Patient muss auf

die neue Situation vorbereitet werden, kapazitätsbedingte -Adhoc-Entlassungen sind unbedingt zu vermeiden. Auch sollte die Organisation der truppenärztlichen und psychiatrischen beziehungsweise psychotherapeutischen Nachfolgetermine zeitnah an den stationären Aufenthalt anschließen, was aber ausreichende, insbesondere fachärztliche Ressourcen mit militärspezifischer Expertise erforderlich macht.

Kernaussagen

- Grundsätzliche Verbindungen zwischen Auslandseinsatz oder einer posttraumatischen Belastungsstörung und Suiziden bestehen gemäß der dargestellten Studienlage nicht.

- Im Rahmen von psychischen Erkrankungen, vor allem bei Depressionen, treten Suizide auch bei Soldaten häufiger auf.

- Die subjektiven öffentlichen, strukturellen und noch mehr internalen Stigmatisierungsaspekte bei psychischen Erkrankungen und Suizidalität sind sehr stabile Behandlungsbar-rieren.

- Suizide im militärischen Kontext sind als Folge eines multifaktoriellen Geschehens aufzufassen, eine monokausale Zuordnung hat sich als unzureichend erwiesen.

- Truppenärzte, Truppenpsychologen, Sozialarbeiter und Sozialberater sowie Militärgeistliche, aber auch Vorgesetzte, können durch enge Zusammenarbeit kumulierende psychosoziale Belastungsfaktoren der Soldaten gemeinsam besser identifizieren und lösen.

Literatur

- Wittchen HU, Schönfeld S, Thurau C et al.: Traumatic experiences and posttraumatic stress disorder in soldiers following deployment abroad: how big is the hidden problem? DtschArztebl Int 2012; 109: 35-36.

- Zimmermann P, Höllmer H, Guhn A, Ströhle A: Predictors of suicidality in German soldiers. Nervenarzt. 2012;83(3): 359-365.

- Liberati A, Altman DG, Tetzlaff J et al.: The PRISMA statement for reporting systematic reviews and meta-analyses of studies that evaluate health care interventions: explanation and elaboration. PLoS Med. 2012; 6: e 1000100.

- LeardMann CA, Powell TM, Smith TC et al.: Risk factors associated with suicide in current and former US military personnel. JAMA 2013; Aug 7;310(5):496-506. Erratum in: JAMA. 2013 Sep 11;310(10):1076. Psychol Med. 2015 Nov;45(15): 3293-3304. Epub 2015 Jul 20.

- Kessler RC, Stein MB, Bliese PD et al.: Occupational differences in US Army suicide rates. Psychol Med. 2015 Nov;45(15): 3293-3330.

- Street AE, Gilman SE, Rosellini AJ et al.: Understanding the elevated suicide risk of female soldiers during deployments. Psychol Med.2015 Mar;45(4): 717-726.

- Kessler RC, Warner CH, Ivany C et al.: Predicting suicides after psychiatric hospitalization in US Army soldiers: the Army Study To Assess Risk and rEsilience in Servicemembers (Army STARRS). JAMA Psychiatry 2015 Jan;72(1): 49-57.

- Stenbacka M, Jokinen J: Violent and non-violent methods of attempted and completed suicide in Swedish young men: the role of early risk factors. BMC Psychiatry 2015 Aug 14;15: 196.

- Maguen S, Madden E, Cohen BE, Bertenthal D, Neylan TC, Seal KH: Suicide risk in Iraq and Afghanistan veterans with mental health problems in VA care. J Psychiatr Res. 2015 Sep;68: 120-124.

- Luxton DD, Trofimovich L, Clark LL: Suicide risk among US Service members after psychiatric hospitalization, 2001-2011. Psychiatr Serv. 2013 Jul 1;64(7): 626-629.

- Martin JS1, Ghahramanlou-Holloway M, Englert DR: Marital status, life stressor precipitants, and communications of distress and suicide intent in a sample of United States Air Force suicidedecedents. Arch Suicide Res. 2013;17(2): 148-160.

- Armed Forces Health Surveillance Center (AFHSC): Deaths by suicide while on active duty, active and reserve components, U.S. Armed Forces, 1998-2011. MSMR 2012;19(6): 7-10.

- Hyman J, Ireland R, Frost L, Cottrell L: Suicide incidence and risk factors in an active duty US military population. Am J Public Health. 2012;102 Suppl 1:S. 138-146.

- Bell NS, Harford TC, Amoroso PJ, Hollander IE, Kay AB: Prior health care utilization patterns and suicide among U.S. Army soldiers. Suicide Life Threat Behav. 2010 Aug;40(4): 407-415.

- Miller M, Barber C, Azrael D, Calle EE, Lawler E, Mukamal KJ: Suicide among US veterans: A prospective study of 500,000 middle-aged and elderly men. Am J Epidemiol. 2009 15;170(4): 494-500.

- Kapur N, While D, Blatchley N, Bray I, Harrison K: Suicide after leaving the UK armed forces--a cohort study. PLoS Med. 2009 3;6(3): e26.

- Scoville SL1, Gubata ME, Potter RN, White MJ, Pearse LA: Deaths attributed to suicide among enlisted U.S. Armed Forces recruits, 1980-2004.Mil Med. 2007;172(10): 1024-1031.

- Thoresen S, Mehlum L.: Suicide in peacekeepers: risk factors for suicide versus accidental death. Suicide Life Threat Behav. 2006;36(4): 432-42.

- Desjeux G, Labarère J, Galoisy-Guibal L, Ecochard R: Suicide in the French armed forces. Eur J Epidemiol. 2004;19(9): 823-829.

- Wong A, Escobar M, Lesage A, Loyer M, Vanier C, Sakinofsky I: Are UN peacekeepers at risk for suicide? Suicide Life Threat Behav. 2001 Spring;31(1): 103-112.

[1]

PRISMA = Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and -Meta-Analyses.

[2] STARRS = Study to Assess Risk and Resilience in Servicemembers.

Datum: 25.01.2016

Quelle: Wehrmedizinische Monatsschrift 2016/1