Medizinische Entomologie in den Tropen

Aus dem Fachbereich Tropenmedizin¹ (Leitende Ärztin: Oberfeldarzt Dr. D. Wiemer) des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg (Chefarzt: Generalarzt Dr. J. Hoitz), der Unterabteilung VI² (Leiter: Oberstarzt Dr. T. Harbaum) des Kommandos Sanitätsdienst der Bundeswehr und der Laborgruppe Medizinische Entomologie/Zoologie³ des Zentralen Instituts des Sanitätsdienstes der Bundeswehr Koblenz (Leiter: Oberstarzt Prof. Dr. Dr. D. Leyk)

A. Krüger¹, T. Morwinsky² und M. Faulde³

Aus wissenschaftlicher Sicht stellt die Entomologie, also die “Lehre von den Insekten”, seit jeher eine faszinierende Herausforderung dar. Die enorme Artenvielfalt – Insekten stellen mit etwa 1,5 Millionen bekannten und mehreren Millionen geschätzten Arten die größte Tiergruppe überhaupt – stellt ein schier grenzenloses Forschungsfeld dar.

Unter anderem gehören einige Insekten zu den größten Feinden des Menschen, da sie vor allem in den Tropen und Subtropen Überträger (sog. „Vektoren“) zahlreicher Erkrankungen sind; ein bekanntes Beispiel ist hier die Malariamücke! Und ebenjene blutsaugenden Parasitenüberträger haben gegen Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, also vor allem während des weltweiten Höhepunktes der europäischen Kolonialreiche – mit Schwerpunkt im tropischen Afrika – zum Entstehen einer eigenen fachlichen Unterdisziplin geführt, der Medizinischen Entomologie. Aus diesem Grunde waren deren Pioniere meist auch selbst im Kolonial- oder Militärdienst tätig. Diese Wurzeln verdeutlichen die historisch gewachsene Verknüpfung der Medizinischen Entomologie mit der Wehrmedizin, die im Rahmen der Gründung der Bundeswehr seit 1962 mit der Abteilung „Medizinische Entomologie/Zoologie“ am damaligen „Hygienisch-Medizinischen Institut“ in Koblenz Berücksichtigung fand.

Hauptteil

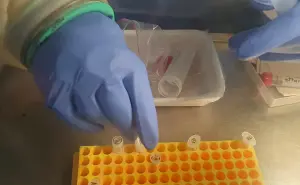

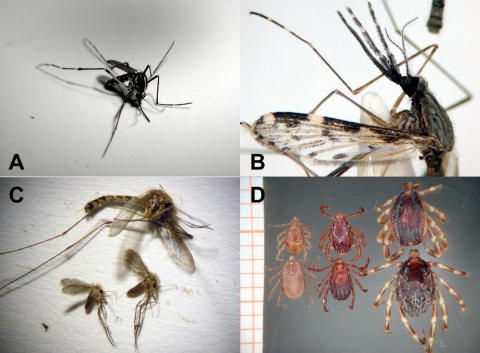

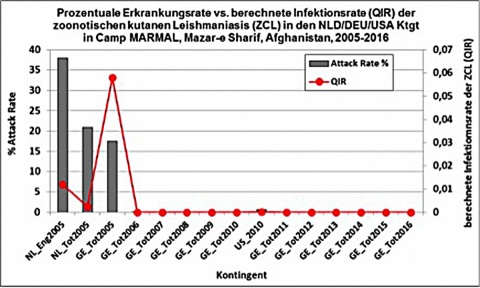

Wie die Abbildungen exemplarisch nahelegen, stellt der Einsatz in den Tropen für Entomologen ein reichhaltiges Arbeitsgebiet dar.

Beispiele für medizinisch relevante Arthropoden in den Tropen und Subtropen sind:

- Hygieneschädlinge bzw. Lästlinge, deren Massenauftreten oder Vorkommen in hygienisch sensiblen Bereichen wie Krankenhäusern Probleme hervorrufen: Termiten, Ameisen, Schaben, Fliegen

- Gliedertiere, die selbst die Verursacher einer Erkrankung sind:

- Ektoparasiten (blutsaugende Insekten wie z. B. Bettwanzen; Hautparasiten wie z. B. Fliegenmaden oder Sandflöhe)

- Giftige Insekten (z. B. Blasenkäfer, Bienen, Wespen und Raupen mit Gifthaaren) und Spinnentiere (z. B. Skorpione)

- Vektoren von Krankheitserregern: Stechmücken (z. B. Malaria-Parasiten, diverse Viren), Sandmücken (Leishmania-Parasiten), Kriebelmücken (Fadenwürmer), Läuse (Fleckfieber-Bakterien), Flöhe (Pest-Bakterien), Tsetse-Fliegen (Schlafkrankheit-Parasiten), Zecken (Viren und diverse Bakterien), Milben (diverse Bakterien)

Zu den speziellen Aufgaben und Tätigkeiten des tropenmedizinisch tätigen Entomologen gehören:

1. Im Einsatz:

- Identifizierung potenzieller Brutstätten und Habitate

- Vor-Ort-Beratung der militärischen Führer i. E., sowie Weiterbildungen und Aufklärungsveranstaltungen für die Truppe i. E.

- Grob-Analyse von Proben i. E.

2. Im Inland

- Feinanalysen (z. B. morphologische und/oder molekulargenetische Typisierungen; Erregernachweis in Vektoren)

- Beurteilung und Identifizierung von Plageerregern, Ektoparasiten und sonstigen Anfragen

- Erarbeiten von einsatzspezifischen Empfehlungen zum Vektorenschutz

- Weiter- und Neuentwicklungen von Maßnahmen zum Vektorenschutz

- Mitarbeit an fachlichen Grundlagen im Fachgebiet in nationalen und internationalen Gremien

- Aus- und Weiterbildung von Assistenz- und ärztlichem Personal für den Einsatz sowie der tropenmedizinischen Ausbildung von Ärzten.

- Ausbildung von Fachpersonal für Vektorenbekämpfung.

Fazit

Die innerhalb des Sanitätsdienstes realisierte enge Verzahnung von Medizinischer Entomologie, Medical Intelligence, und Tropenmedizin bietet optimale und seit Jahren bewährte Bedingungen, die vorhandenen Expertisen dieser Sachgebiete bestmöglich zu nutzen. Auf der Basis dieser Fachkompetenz erstellt und aktualisiert das KdoSanDstBw fachliche Empfehlungen zur Gesunderhaltung der Soldaten und zivilen Mitarbeiter i. E. in Form des Produktes „MEDINT akut“ einschließlich medizinisch-entomologischer Fakten und Hinweise zur Expositionsprophylaxe bzw. dem Schutz vor (infektiösen) Insektenstichen. Basierend auf den eigenen Erkenntnissen sind – z. T. abweichend von den meist grobmaschiger entworfenen offiziellen Empfehlungen der nationalen und internationalen Fachgremien und Gesundheitsorganisationen – Länder-, Regionen- und Jahreszeit-spezifische Anpassungen der Prophylaxeempfehlungen möglich, in Einzelfällen z. B. die temporäre Aussetzung der Malaria-Chemoprophylaxe in manchen Einsatzgebieten. Derartige Maßnahmen stärken die Glaubwürdigkeit des gesamten Komplexes „Tropenmedizin/Medizinische Entomologie/MEDINT“, der nicht pauschal „auf Nummer sicher“ geht, sondern die Belastungen (z. B. aufgrund von Nebenwirkungen der Malaria-Chemoprophylaxe) des Personals i. E. unter Abwägung aller involvierten fachlichen Aspekte auf das individuell notwendige Maß begrenzt. Die Expertise der Medizinischen Entomologie und Tropenmedizin der Bundeswehr hat in speziellen Fällen sogar eine Vorreiterrolle bei der Modifikation der offiziellen nationalen Empfehlungen in den entsprechenden Gebieten eingenommen.

Literatur und Abbildungen beim Verfasser.

Anschrift für die Verfasser:

Oberregierungsrat PD Dr. Andreas Krüger

Bundeswehrkrankenhaus Hamburg

Fachbereich Tropenmedizin am

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

Bernhard-Nocht-Str. 74

20359 Hamburg

E-Mail: [email protected]

Datum: 08.08.2017

Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2017/2