Perioperatives Schmerzmanagement

Die Schmerztherapie ist in den letzten Jahren

zu einem zentralen Thema in der Versorgung

von Patienten geworden. Wurden früher Schmerzen, sowohl im ambulanten wie auch im stationären Bereich eher stiefmütterlich behandelt – zum einen aus z.T. unberechtigter Furcht vor einer Suchtentwicklung, zum anderen aus Unkenntnis der pathophysiologischen Ursachen und der therapeutischen Möglichkeiten, so stellt eine adäquate schmerztherapeutische Behandlung heute ein wichtiges Qualitätsmerkmal dar; es gibt sogar – nach gültiger Rechtssprechung – einen Anspruch auf

eine den Leitlinien entsprechende Schmerztherapie. Wird einem Patienten diese vorenthalten, so kann dieses dem Straftatbestand der unterlassenen Hilfeleistung entsprechen. Umso wichtiger ist es, dass der klinischoperativ tätige Arzt sich mit den Möglichkeiten, der Pathophysiologie sowie der

Pharmakologie der Schmerztherapie auseinandersetzt.

Der folgende Artikel ist aufgeteilt in die drei Therapiezeitpunkte, die im Rahmen eines

stationären perioperativen Aufenthaltes

auftreten.

1. Präemptive Schmerztherapie

1.1 Einleitung

Als Präemption (vom lateinischen praeemere: "durch Vorkaufsrecht erwerben") bezeichnet man das Vorbeugen eines Ereignisses oder Effektes.

Die negativen Folgen von Schmerzen sind eindeutig nachgewiesen und können von einer Erhöhung des myokardialen Sauerstoffverbrauches (mit Risiko eines Herzinfarktes bei entsprechender Disposition) durch einen erhöhten Sympathikotonus, einer erhöhten Rate an perioperativen Pneumonien (durch schmerzbedingte Schonatmung), einer erhöhten Inzidenz von thromboembolischen Ereignissen (bei verzögerter postoperativer Mobilisation) bis hin zu einer Chronifizierung des ursprünglich akuten Schmerzes mit weit reichenden Folgen für den Heilungsprozess des Patienten führen. Die Intensität der präoperativen Schmerzen kann entscheidenden Einfluss auf eine postoperative Chronifizierung des Schmerzes haben. Deshalb ist es so wichtig, alle Möglichkeiten der Schmerztherapie so früh als möglich zu nutzen, um dem Patienten eine "restitutio ad integrum" zu ermöglichen, Invalidität zu vermeiden und den volkswirtschaftlichen Schaden zu begrenzen.

Das Konzept der präemptiven Schmerztherapie besteht in dem Beginn einer Schmerztherapie schon vor dem schmerzauslösenden Ereignis, i.d.R. also vor einem operativem oder manipulativem Eingriff (z.B. Mobilisation eines Gelenkes). Das Ziel dieses schmerztherapeutischen Ansatzes ist es, die Ausbildung schmerzbedingter zentraler Sensibilisierungsprozesse zu vermeiden. Wichtig dabei ist natürlich auch die kontinuierliche Schmerztherapie bis zu dem Zeitpunkt, wo erfahrungsgemäß keinerlei oder nur noch geringe Schmerzen nach einer Operation zu erwarten sind.

1.2 Pathophysiologie

Jedes operative und nichtoperative Trauma führt zu Verletzungen von Gewebe und Nervenendigungen mit der Aktivierung von nozizeptiven Afferenzen. Solange die Reizantwort auf das chirurgische Trauma andauert, werden Impulse aus dem betroffenen Wundgebiet über das periphere Nervensystem an das zentrale Nervensystem geleitet. Werden durch eine unzureichende perioperative Schmerzausschaltung diese Impulse nicht blockiert, so kann es zur Ausbildung eines sog. "Schmerzgedächtnisses" kommen. Tierexperimentell konnte nachgewiesen werden, dass es durch Stimulation von afferenten Nozizeptoren zu strukturellen Gewebeveränderungen im zentralen Nervensystem kommt (Neuroplastizität), über diese Veränderungen zu einer zentralen Sensibilisierung des ZNS auf Schmerzreize und somit zur Ausbildung eines Schmerzgedächnisses.

Diese neuroplastischen Veränderungen laufen nach neueren Erkenntnissen bereits nach sehr kurzer Zeit (Minuten) an und nicht, wie früher angenommen, erst nach Stunden bis Tagen. Durch diese zentrale Sensibilisierung kann das Schmerzempfinden intensiviert werden mit der Folge, dass auch leichtere periphere Reize verstärkt werden und als Schmerz wahrgenommen werden können. Zeichen für ein solches "wind-up Phänomen" können eine Allodynie, eine lokale Hyperalgesie, eine sekundäre Hyperalgesie sowie das Auftreten von Spontanschmerzen sein.

Unter einer Allodynie versteht man das Auftreten von Schmerzen nach nicht schmerzhaften Impulsen, eine Hyperalgesie ist gekennzeichnet durch das Auftreten von Schmerzen nach adäquatem Schmerzreiz, die heftiger sind als erwartet. Als eine sekundäre Hyperalgesie bezeichnet man die Ausdehnung einer Schmerzempfindlichkeit in nicht betroffene Areale. Als ein Beispiel für einen Spontanschmerz sei der Phantomschmerz nach Amputation erwähnt. Somit gilt es, durch frühzeitige Blockade peripherer Nervenleitbahnen sowie der peripheren Schmerzrezeptoren und der zentralen Schmerzzentren die Ausbildung der pathophysiologischen Veränderungen zu verhindern, die zur Ausbildung eines pathologischen Schmerzempfindens führen können. Eindeutig nachgewiesen ist der Erfolg der präemptiven Schmerztherapie allerdings erst bei Reduktion von Inzidenz und Stärke der Phantomschmerzen nach Amputationen. Weitere Studien sind nötig, um den Benefit einer präemptiven Analgesie zur Vermeidung der Chronifizierung des Schmerzes auch in anderen perioperativen und peritraumatischen Szenarien eindeutig zu belegen.

1.3 Methoden der präemptiven Schmerztherapie

1.3.1 Systemische Therapie

Opioide sind in der Schmerztherapie, sowohl bei akuten Schmerzen, wie auch bei chronischen Schmerzen eines der wichtigsten therapeutischen Ansätze. Sowohl in der Schmerzlinderung vor einer operativen Intervention, während der Operation, also im Rahmen der Narkose, wie auch in der postoperativen Schmerztherapie kommen sie zur Anwendung.

Im Gegensatz zur Therapie chronischer Schmerzsyndrome, wo die orale, rektale, transdermale, intrathekale Applikation sowie die Applikation über perkutane Ernährungssonden zum Repertoire des Therapeuten gehören, ist die gängige perioperative Applikationsform, und somit auch die Form der Applikation zur präemptiven Schmerztherapie, die intravenöse Gabe. Opioide wirken an zentralen und peripheren Rezeptoren, darüber hinaus sollen sie intrazellulär die Expression der intermediate early genes reduzieren. Eine Sensibilisierung der Nervenzelle im Sinne der Neuroplastizität unterbleibt somit.

Die Auswahl der zu verwendenden Opioide sollte sich auf wenige, gut etablierte Substanzen beschränken (z.B. Dipidolor, Durogesic- Pflaster) . Auf die Dosierung der Substanzen wird unter "Postoperative Schmerztherapie" (3.6) eingegangen. Eine zu niedrige Dosierung der Opioide kann jedoch in einer unzureichenden präemtiven Wirkung resultieren. Die Verwendung von nichtsteroidalen, antiinflammatorischen Medikamenten (NSAID), entweder als alleinige Substanz zur präemptiven und präoperatoiven Schmerztherapie, oder aber in Kombination mit Opioiden und Methoden der Regionalanästhesie, kann - je nach Befund - sinnvoll sein. NSAID vermindern die Prostaglandinsynthese und hierdurch die Synthese einer Vielzahl von inflammatorisch wirksamen Substanzen, die für die Intensität des Schmerzempfindens mitverantwortlich sind.

1.3.2 Regionale Therapieverfahren

Als regionale Verfahren der Schmerztherapie im Sinne einer präemptiven Analgesie bieten sich - je nach Lokalisation und Befund - periphere- oder rückenmarksnahe Katheterverfahren an. Gerade im orthopädischen und unfallchirurgischen Fachgebiet bieten sich eine große Anzahl von Indikationen zur frühzeitigen Anlage eines Schmerzkatheters, mit den Möglichkeiten der kontinuierlichen oder der patientengesteuerten Applikation von Lokalanästhetika. Bei Extremitätenfrakturen können konsequent und frühzeitig angewendete Katheterverfahren dem Patienten die Schmerzen schon präoperativ nehmen und somit eine Sensibilisierung der Nervenzellen verhindern. Die ebenfalls eintretende Sympathikolyse durch die Regionlaanästhesie kann die spätere Ausbildung einer sympatischen Reflexdystrophie (M.Sudeck) als Komplikation verhindern oder zumindest günstig beeinflussen.

Frühzeitig angewendete rückenmarksnahe Regionalanästhesieverfahren können z.B. bei Schenkelhalsfrakturen die Lagerung des Patienten überhaupt erst ermöglichen; bei Patienten mit Ischämieschmerzen dienen sie sowohl der Analgesie, wie auch der Förderung der Durchblutung der Extremität sowie der Verbesserung der Wundheilung durch Sympatikolyse. Muss eine Extremität amputiert werden, so gilt ein rückenmarksnahes Regionalanästhesieverfahren als Goldstandard zur Vermeidung von sich postoperativ ausbildenden Phantomschmerzen und Stumpfschmerzen.

1.3.3 Lokale Therapiemöglichkeiten

Auch durch die lokale Applikation von Anästhetika durch den Operateur kann die postoperative Schmerzempfindung günstig beeinflusst werden. So besteht die Möglichkeit, alleine schon durch die Infiltration von Schnitträndern (z.B. bei Herniotomien) mit langwirksamen Lokalanästhetika (unter Beachtung der präparatespezifischen Höchstdosierungen) postoperativ Opioide einzusparen und den Patienten frühzeitig zu mobilisieren. Die intraartikuläre Applikation von Lokalanästhetika nach Gelenkeingriffen kann ebenfalls von Vorteil sein. Neben der analgetischen Wirkung können LA auch das Ausmaß der lokalen postoperativen inflammatorischen Antwort reduzieren.

1.4 Organisation und Durchführung eines präemptiven Therapieansatzes

Leider dürfte es in den meisten Institutionen mit einem präemptiven Schmerztherapieansatz noch im Argen liegen, zum Einen vielleicht weil die Möglichkeiten und die Sinnhaftigkeit dieses Ansatzes noch zu wenig kommuniziert wurden, zum Anderen ist die perioperative Schmerztherapie häufig eine interdisziplinäre Aufgabe, z.B. zwischen orthopädischer/ unfallchirurgischer Abteilung und der Anästhesieabteilung mit dem Schmerz dienst und bedarf abteilungsübergreifender Leitlinien (vergl. Abb. 1). [Bild-1]

Vor der Therapie ist allerdings die exakte Diagnose zu stellen. So sollte selbstverständlich bei der Untersuchung jedes Patienten wie auch auf den täglichen Visiten nach der Schmerzintensität gefragt und diese auch in der Patientenkurve dokumentiert werden. Nur so kann ein Bewusstsein für die Schmerzproblematik institutionalisiert werden; ein hoher Grad der Schmerzintensität bei einem Patienten, der dazu auch noch aktenkundig ist, muss zum Handeln zwingen. Bestimmte Diagnosen (z.B. Ischämieschmerzen, geplante Amputation bei AVK) sollten im Rahmen von abteilungsinternen Leitlinien z.B. zur Vorstellung beim Schmerzdienst mit dem Ziel einer frühzeitigen Anlage eines Periduralkatheters führen.

Andere Schmerzereignisse (postoperativer Wundschmerz, Schmerzen bei Mobilisation, etc.) können, bei Vorliegen von gut ausgearbeiteten Handlungsanweisungen und einer regelmäßigen Schmerzmessung mit Dokumentation, auch abteilungsintern von Assistenzärzten und/oder dem Pflegepersonal suffizient therapiert werden. Das Nahziel sollte darin liegen, zunächst einmal mit einem "vorbeugendem" Schmerzkonzept und der Schmerzmessung in der eigenen Institution zu beginnen.

Auch wenn der Nutzen einer präemptiven Analgesie insbesondere bei der Amputationschirurgie nachgewiesen ist und optimale präemptive Therapiekonzepte für andere schmerzhafte Eingriffe derzeit noch nicht ausreichend wissenschaftlich untersucht sind, sollte der Gedanke der "vorbeugenden" Schmerztherapie als interdisziplinäre Herausforderung in allen operativen Institutionen Einzug halten.

2. Intraoperative Schmerztherapie

Die Ausschaltung des intraoperativen Schmerzes ist i.d.R. Aufgabe des Anästhesisten, kann aber - bei operativen Eingriffen in Lokalanästhesie - auch die alleinige Aufgabe des Operateurs sein. Ziel der intraoperativen Schmerztherapie muss es sein, im Rahmen eines perioperativen Gesamtkonzeptes dem Patienten einen schmerzfreien Aufenthalt im Krankenhaus sowie - bei ambulanten Eingriffen - auch daheim eine suffiziente Schmerztherapie an die Hand zu geben. Dieses perioperative Konzept sollte für die gängigen Eingriffe einer orthopödischen/ unfallchirurgischen Klinik oder operativen Praxis in Form von Leitlinien oder Behandlungskonzepten erarbeitet werden. Da die Schmerztherapie als interdisziplinäre Aufgabe betrachtet werden sollte, ist es sinnvoll, die anästhesiologischen Fachkollegen in die Ausarbeitung solcher Konzepte mit einzubinden.

2.1 Prämedikationsvisite

Eine frühzeitige Vorstellung des elektiv zu operierenden Patienten beim Anästhesisten zur Prämedikationsvisite kann dazu genutzt werden, neben der Erhebung von relevanten Befunden (Labor, EKG, Lungenfunktion, Herz - echo) für die Narkoseführung und der Auswahl des Verfahrens, auch die perioperative Schmerztherapie zu planen und mit dem Operateur und dem Patienten zu kommunizieren, wie z.B die Anlage eines Periduralkatheters vor einer geplanten Amputation an der unteren Extremität (Vermeidung von Phantomschmerzen) oder die Anlage einer kontinuierlichen Blockade des Plexus brachialis vor handchirurgischen Eingriffen (Verhinderung eines M. Sudeck).

2.2 Versorgung von Notfallpatienten

Auch der Patient in der Notfallaufnahme, z.B. mit einer frischen Fraktur, sollte frühzeitig einer suffizienten Schmerztherapie zugeführt werden. Hier kann die rechtzeitige Hinzuziehung des anästhesiologischen Fachkollegen und die Anwendung von Regionalanästhesieverfahren Linderung verschaffen, eine schmerzfreie Lagerung des Patienten überhaupt erst ermöglichen und einer möglichen postoperativen Chronifizierung des Schmerzes vorbeugen.

Leider herrscht in der Medizin nach wie vor eine große Zurückhaltung bei der Verabreichung von Schmerzmedikamenten, sei es in der präklinischen Notfallmedizin durch den hausärztlichen Notdienst oder auch durch den Notarzt im Rettungsdienst.

Aber auch innerklinisch ist die frühzeitige Schmerzlinderung durch die systemische Applikation von starken Schmerzmitteln und/oder anderen Verfahren der Anästhesie z.T. noch wenig etabliert. Diese Zurückhaltung mag daher rühren, dass der Arzt sich vor einer Atemdepression des Patienten durch die Gabe von Opioiden fürchtet, oder aber nach wie vor die Meinung kursiert, Symptome könnten durch eine großzügige Analgesie verschleiert werden. Eine nach Wirkung titrierte systemische Schmerztherapie - bei initialer sorgfältiger Dokumentation der Symptome - ist aber möglich und kann bei Nichtdurchführung sogar als unterlassene Hilfeleistung gewertet werden. Natürlich muss der behandelnde Arzt mit Nebenwirkungen der verabreichten Medikamente rechnen und apparativ darauf vorbereitet sein. Im Zweifel sollte der Anästhesist frühzeitig hinzugezogen werden.

2.3 Die Narkose

2.3.1 Allgemeinanästhesie

Je nach Art, Dauer und Umfang der geplanten Operation oder des Notfalleingriffs ist eine Allgemeinnarkose notwendig. Der Patient erhält am Vorabend eine Medikation, i.d.R. ein leichtes orales Schlafmittel mit anxiolytischer Komponente sowie am Morgen der Operation dasselbe Medikament, evtl. in Kombination mit einem Schmerzmittel. Im Operationssaal wird dann eine Kombination von Medikamenten intravenös appliziert, die den Patienten einschlafen lässt und ihn für die Intubation relaxiert. Häufig wird schon bei Narkoseeinleitung ein starkes Schmerzmittel i.v. verabreicht. Die Aufrecht - erhaltung der Narkose kann alleine durch inhalative Narkosegase erfolgen, durch eine intravenöse Applikation eines Hypnotikums mit einem Opioid oder aber durch eine Kombination von Narkosegasen und einem intravenösem Opioid. Die alleinige Aufrechterhaltung mit Hilfe von volatilen Anästhetika schaltet i.d.R. nur das Bewusstsein aus, bei schmerzhaften Eingriffen werden Bahnungsvorgänge an spinalen Nervenzellen nur unzureichend unterdrückt; die Ausbildung eines Schmerzgedächnisses mit der Folge von postoperativen Schmerzen und/oder einer Chronifizierung des Schmerzes kann begünstigt werden. Daher sollte eine Vollnarkose immer als eine balancierte Narkose (aus volatilen Anästhetika und Opioiden) durchgeführt werden. Für kleinere Eingriffe (z.B. Reposition, Abszeßspaltung) kann die einmalige Gabe eines Opioids (Fentanyl, Rapifen) bei Narkoseeinleitung genügen, bei größeren, schmerzhafteren und langdauernden Eingriffen (z.B. Hüftendoprothese, Osteosynthesen an langen Röhrenknochen, Wirbelsäulenchirurgie) müssen die Opioidgaben in regelmäßigen Zeitabständen während der Dauer der Narkose wiederholt werden (z.B. 0,1 mg Fentanyl alle 20 Minuten) oder kontinuierlich (z.B. über einen Remifentanilperfusor) erfolgen.

Nach Ausleitung der Narkose muss bei Anzeichen von Schmerzen ein langwirksames Opioid unmittelbar im Aufwachraum intravenös appliziert werden; erst ein schmerzfreier/ -armer und wacher Patient darf - mit Anweisungen für die weitere Schmerztherapie - auf die periphere Station verlegt werden. Die während einer Narkose verwendeten Opioide sind in der Regel hochpotente aber kürzer wirksame Präparate, wie z.B. Alfentanil (Rapifen), Remifentanil (Ultiva) oder Fentanyl; für die postoperative Analgesie, aber auch für die Linderung von Schmerzen vor dem Eingriff, werden langwirksame Substanzen wie Piritramid (Dipidolor) verwendet. Reine intravenöse Narkosen (TIVA = totale intravenöse Anästhesie) werden immer häufiger, insbesondere in der ambulanten Anästhesie, eingesetzt. Hierbei werden kurzwirksame Hypnotika in Kombination mit einem hochpotenten, aber ultrakurzwirksamen Opioid, dem Remifentanil (Ultiva), eingesetzt. Wenige Minuten nach Beendigung der kontinuierlichen intravenösen Gabe der Substanzen ist der Patient wach und kann zügig verlegt werden. Der Nachteil dieser Narkoseform ist die komplett fehlende postoperative Analgesie, so dass bereits gegen Ende des Eingriffs ein langwirksames Opioid ( z.B. Piritramid i.v.), ggf. in Kombination mit einem NSAID (z.B. Diclofenac oder Metamizol) gegeben werden muss, damit der Patient nicht bereits mit Schmerzen aus der Narkose erwacht. Im Aufwachraum wird dann die Gabe der Analgetika (z.B. durch Einzelgaben von 5-7,5 mg Dipidolor) komplettiert, bevor der Patient, idealerweise wach und schmerzfrei, verlegt wird.

2.3.2 Regionalanästhesie

Gerade bei orthopädischen und unfallchirurgischen Patienten haben sich Regionalanästhesieverfahren, entweder als alleinige Narkoseform oder aber in Kombination mit einer Allgemeinanästhesie, sehr bewährt. Die Durchführung eines Regionalanästhesieverfahrens kann unmittelbar präoperativ, oder aber schon im Vorfeld des Eingriffs, so z.B. zur präoperativen Schmerztherapie bei Fraktur- oder Ischämieschmerzen, idealerweise mit einem Katheterverfahren, durchgeführt werden. Der Vorteil liegt in der unterbrechungsfreien Schmerztherapie vor, während und nach der Operation. Je nach Lokalisation der durchzuführenden Operation sind folgende Verfahren als kontinuierliche Katheterverfahren möglich: Periduralanästhesie (größere und schmerzhafte Eingriffe an der unteren Extremität:

- Umstellungsosteotomie, Knie TEP), Interpleuralanästhesie (Thorakotomien),

- Anästhesie des Plexus brachialis (Eingriffe an Oberarm, Unterarm und Hand),

- Anästhesie des Plexus axillaris (Eingriffe an Unterarm und Hand, M.Sudeck),

- Psoaskompartmentblockade (Knie- und Hüftgelenksoperationen),

- 3 in 1 - Blockade (Nn. Femoralis, obturatorius, cutaneus femoris lat.) (Knieoperationen),

- Blockade des N. ischiadicus (Vorfußoperationen, Ischämieschmerzen).

Darüber hinaus können weitere periphere Nerven aufgesucht und einmalig oder wiederholt blockiert werden (z.B. Handwurzelblockade, Blockade der Interkostalnerven). So ideal Regionalanästhesieverfahren auch für die peri-, intra- und postoperative Analgesie sind, so bedürfen sie doch einiger Vorraussetzungen. Der Patient muss einem Regionalverfahren, entweder als alleinigem Narkoseverfahren, ggf. mit Sedierung, oder in Kombination mit einer Allgemeinnarkose zustimmen; er darf nicht dazu überredet werden. Verwirrte oder demente Patienten eignen sich häufig nicht für ein Regionalanästhesieverfahren. Gerinnungsstörungen, Thrombozytopenien bzw. -pathien, die Einnahme von Marcumar oder acetylsalizylsäurehaltigen Präparaten schließen ein Regionalanästhesieverfahren (Ausnahme: AS 100) i.d.R. aus. Infektionen der betroffenen Extremität (z.B. Erysipel) oder infektiöse Hautveränderungen an der Einstichstelle machen ein Regionalanästhesieverfahren unmöglich. Dies gilt im gleichen Sinne auch für (akute) Dermatosen nichtinfektiöser Art.

Regionalanästhesieverfahren können, besser als alle Verfahren der systemischen Anästhesie, die Sensibilisierung von Nervenzellen und somit die Ausbildung eines „Schmerzgedächnisses“ unterbinden (vgl. 1.2).

2.3.3 Die Kombinationsnarkose

Als Goldstandard bei größeren, schmerzhaften Eingriffen hat sich die kombinierte Anästhesie aus einem Katheterregionalanästhesieverfahren und einer Intubationsnarkose bewährt. Nach Beendigung des Eingriffs kann der Patient zügig im Operationssaal oder auf der Intensivstation extubiert werden. Die intraoperativ begonnene Schmerztherapie wird dann über die kontinuierliche, perfusorgesteuerte Applikation eines langwirksamen Lokalanästhetikums (z.B. Bupivacain, Ropivacain), evtl. unter Beimischung eines Opioids (z.B. Sufentanil epidural), fortgeführt. Die Gefahr einer Atemdepression durch hohe systemische Opioidgaben besteht somit nicht, der Patient kann schnell mobilisiert werden, nicht zuletzt auch im Sinne einer Thromboseprophylaxe. Darüber hinaus ist die Sympathikolyse für den Wundheilungsprozess von Nutzen. Jedoch kann auch schon eine geeignete und sorgfältige Lagerung intraoperativ oder aber die Infiltration von Wundrändern mit einem langwirksamen Lokalanästhetikum am Ende der Operation dazu beitragen, postoperative Schmerzen zu reduzieren.

Der behandelnde Arzt, Operateur oder Anästhesist, muss sich präoperativ Gedanken zur perioperativen Schmerztherapie machen. Er hilft damit die Entstehung von postoperativen Schmerzen, schlimmstenfalls von chronischen Schmerzen, zu vermeiden.

Idealerweise sollten in den jeweiligen Kliniken oder Praxen interdisziplinäre Konzepte zum perioperativen Schmerzmanagement erarbeitet und schriftlich als Leitlinien hinterlegt werden – nicht zuletzt im Sinne eines zeitgemäßen Qualitätsmanagements.

3. Postoperative Schmerztherapie

3.1 Einleitung

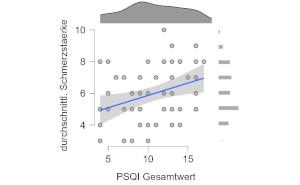

Ziel der postoperativen Schmerztherapie ist die Vermeidung und Behandlung von Schmerzen nach einer Operation, bzw. anschließenden Mobilisierungsmaßnahmen oder einem Trauma. Bei der Auswahl der Verfahren sollte die Organisationsstruktur der Institution berücksichtigt werden, denn nicht immer ist das theoretisch beste Schmerztherapieverfahren auch durchführbar und mit der nötigen Patientensicherheit vereinbar. Das Schmerzempfinden der Patienten ist individuell. Bei gleichen Eingriffen kann es zu einer großen Variabilität der Schmerzempfindung kommen. Erfahrungsgemäß können sehr schmerzhafte Operationen als wenig-, sogenannte kleine Eingriffe individuell als sehr schmerzhaft erlebt werden.

3.2 Morbidität

Schmerzen sind nicht nur äußerst unangenehm für den Patienten, sie gehen auch einher mit einer erhöhten perioperativen Morbidität. So können starke Schmerzen zur Schonatmung mit Sekretstau und Atelektasen und so zu einer konsekutiven Infektion der Atemwege, schlimmstenfalls zur Pneumonie und Sepsis führen. Eine schmerzbedingte Darmatonie kann ebenfalls zur Translokation von Bakterien und zur Sepsis führen. Trotz der bekannten Hemmung der Darmmotilität durch Opioide bessert eine wohldosierte Schmerztherapie mit Opioiden die symphatikotonusvermittelte Darmatonie. Der Goldstandard bei der Therapie der abdominellen Schmerzen ist jedoch die Katheterperiduralanalgesie, nicht zuletzt durch ihre sympathikolytische Wirkung.

Aber auch bei Extremitäteneingriffen wird durch ein geeignetes Schmerztherapieverfahren - systemisch oder regional - die Rekonvaleszenz des Patienten durch schnellere Mobilisation und die Möglichkeit einer frühzeitigen krankengymnastischen Therapie gefördert; ambulante Operationen werden z.T. hierdurch erst ermöglicht. Wie bereits erwähnt, kann eine suffiziente Analgesie die Bildung eines Schmerzgedächnisses verhindern und somit eine Chronifizierung des Schmerzes mit konsekutiver Langzeitmorbidität verhindern helfen.

3.3 Schmerzmessung

Die Stärke der Schmerzempfindung ist sehr individuell. Eine exakte Vorhersage, wie schmerzhaft ein Patient ein standardisiertes Operationsverfahren postoperativ empfindet, ist also nur näherungsweise möglich. Um bei der Dosierung der Analgetika dem individuellen Bedürfnis des Patienten gerecht zu werden, muss eine standardisierte und reproduzierbare Schmerzmessung durchgeführt und diese auch dokumentiert werden. Hierfür stehen eine Reihe von Skalen zur Verfügung. Die verbale Ratingskala eignet sich z.B. für die Schmerzmessung im Aufwachraum beim noch vigilanzgeminderten Patienten, im weiteren Verlauf der Rekonvaleszenz hat sich die visuelle Analogskala, bei Kindern das Smiley- Schema bewährt. Wichtig für Auswahl und Dosierung der Basisanalgesie und der Bedarfsmedikation bei Schmerzspitzen ist die Messung der Schmerzen in Ruhe und bei Belastung (z.B. Husten, Mobilisation).

Neben der eigentlichen - ggf. stündlich durchzuführenden - Messung ist die Dokumentation der Messergebnisse in der Patientenkurve von ebenso großer Bedeutung. Denn was einmal dokumentiert ist, sollte - da justitiabel - auch zu einer Reaktion führen. Eine patientenindividuell konzipierte Basis- und Bedarfsanalgesie sollte das Resultat sein. Da derzeit in den meisten operativen Abteilungen eine solche Messung und Dokumentation der Schmerzen noch nicht üblich ist, besteht hier dringender Handlungsbedarf (z.B. Verlaufsdokumentation in der Patientenkurve, Schmerzkalender).

3.4 Organisation der Schmerztherapie

Schmerztherapie ist eine interdisziplinäre Aufgabe. In den Vereinbarungen der Berufsverbände sind die Zuständigkeiten so festgelegt, dass der Anästhesist für die Bereiche des Operationssaals, des Aufwachraums und der Intensivstationen, wenn sie unter anästhesiologischer Leitung steht, der Operateur für seine jeweilige Bettenstation verantwortlich ist. Bei Schmerzproblemen, die die therapeutischen Möglichkeiten der operativen Abteilung übersteigen, kann der Anästhesist als Konsiliarius herangezogen werden oder ihm kann die Schmerztherapie dieses Patienten ganz übertragen werden (Schmerzdienst). Die Betreuung von perioperativ gelegten Schmerz kathetern oder von im Aufwachraum angeschlossenen Schmerzpumpen (PCA, s.u.) obliegt ebenfalls dem Anästhesisten.

Damit der Großteil der postoperativen Patienten einer suffizienten Schmerztherapie zugeführt werden kann, bedarf es zuvor festgelegter schriftlicher Anweisungen für die Stationsärzte wie für das Pflegepersonal, wie zu verfahren ist (vergl. Abb. 1).

Diese Anweisungen sollten für alle häufig vorkommenden Eingriffe eine Standardschmerztherapie anbieten und festlegen, ab welcher Schmerzstärke eine zusätzliche Medikation gegeben wird. Sollten diese Maßnahmen nicht ausreichen, sollte ein solcher Algorithmus die Hinzuziehung des Anästhesisten empfehlen. Bei der Ausarbeitung solcher Handlungsanweisungen ist es sinnvoll, in der Schmerztherapie erfahrene Ärzte mit einzubinden. Es empfiehlt sich, sich auf eine begrenzte Anzahl von im Hause gängigen Medikamenten zu beschränken.

Bei erfahrungsgemäß schmerzhaften Eingriffen ist es günstig, schon vor der Operation mit dem Anästhesisten die perioperative Schmerztherapie, so z.B. die Anlage eines Katheters zur kontinuierlichen Regionalanästhesie oder einer PCA-Pumpe, zu besprechen.

Ob für die postoperative Schmerztherapie ein eigener Schmerzdienst - in der Regel von der Anästhesieabteilung - oder aber der diensthabende Anästhesist zuständig ist, hängt häufig von Größe und Struktur des Hauses ab.

[Bild-1]

3.5 Verfahren der postoperativen Schmerztherapie

Neben den bereits erwähnten Optionen, z.B. durch Infiltration der Wundränder am Ende eines Eingriffs die ersten postoperativen Stunden für den Patienten schmerzfrei zu gestalten, besteht die Möglichkeit der intrave nösen Gabe von Schmerzmitteln - entweder als Einzelgaben oder kontinuierlich - sowie die Therapie über ein Katheterregionalanästhesieverfahren. Auch hierbei unterscheidet man die kontinuierliche, perfusorgesteuerte Applikation von der Einzelbestückung des Schmerzkatheters mit einem langwirksamen Lokalanästhetikum.

Als Goldstandard für die intravenöse Schmerztherapie gilt die patientenkontrollierte Analgesie (patient-controlled-analgesia = PCA), für die Epiduralanalgesie die patientenkontrollierte Epiduralanalgesie (patient-controlled-epidural-analgesia = PCEA). Bei der PCA wird eine spezielle Spritzenpumpe mit einem Opioid, z.B. Piritramid (Dipidolor) befüllt, und der Patient kann sich - nach Bedarf - in gewissen Zeitintervallen und mit einer Dosisobergrenze das Schmerzmittel selber injizieren. Die Pumpe zeichnet Zeitpunkte und Intervalle der Applikationen auf, so dass der Anästhesist beurteilen kann, ob die eingestellten Limits bedarfsgerecht sind, oder ob eine Anpassung nötig ist. Gegebenenfalls muss die Therapie mit einem Koanalgetikum komplettiert werden.

In ähnlicher Weise funktioniert die PCEA, nur dass hierbei die Spritzenpumpe mit einem langwirksamen Lokalanästhetikum (z.B. Bupivacain 0,25% oder Ropivacain 0,2%) befüllt ist. Aber auch ohne derartige Schmerzpumpen, die i.d.R. von der Anästhesieabteilung betreut werden, ist eine kontinuierliche i.v. Gabe von starken Schmerzmitteln auf Station möglich und zwar als intravenöser Schmerztropf, entweder über einen Infusiomaten, oder aber über ein einfaches Drosselventil. Hierbei können entweder nur Opioide (Piritramid) oder aber eine Mischung von Opioiden mit einem Nichtopioid (z.B. Tramadol und Metamizol) gewählt werden.

Auch die rektale Applikation eines nichtsteroidalen Analgetikums (z.B. Diclofenac) kann eine sinnvolle Ergänzung einer postoperativen Schmerztherapie sein. Die intramuskuläre Injektion von Schmerzmitteln ist demgegenüber weitgehend verlassen worden, hauptsächlich wegen der langsamen und unsicheren Resorption des Medikaments.

| Präparat | Relative Potenz (Morphin = 1,0) | maximale intravenöse Einzeldosis (mg) | übliche i.v. PCA-Einzeldosis (mg) | Mittlere Wirkungsdauer (h) | Mittlere Tagesdosis bei PCA (mg/70kg/d) |

|---|---|---|---|---|---|

| Piritramid | 0,7 | 7,5-15 | 1,5-2,5 | 3-6 | 55 |

| Morphin | 1 | 5-10 | 1-2 | 4 | 50 |

| Tramadol | 0,1 | 50-100 | 10-25 | 1-3 | 300-400 |

| Buprenorphin | 40-50 | 0,15-0,3 | 0,03 | 6-8 | 1,1 |

| Pethidin | 0,1 | 50-100 | 10 | 1-2 | 294 |

| Fentanyl | 70-100 | 0,05-0,1 | 0,03-0,04 | 0,3-0,5 | 0,8 |

| Alfentanil | 10-50 | 0,5-1 | 0,2 | 0,1-0,2 | 8,3 |

| Sufentanil | ca. 500 | 0,025 | 0,006 | 0,2-0,4 | 0,2 |

3.6 Medikamente

In der postoperativen Schmerztherapie haben die Opioide einen hohen Stellenwert. Im Gegensatz zur Narkose werden hier die längerwirksamen Präparate wie das Piritramid, Buprenorphin oder Morphin bevorzugt. Aber auch das schwächer wirksame Tramadol wird – nicht zuletzt wegen seiner großen therapeutischen Breite und als nicht BTM-pflichtiges Präparat – gerne angewendet.

Die häufiger zu beobachtende Übelkeit bei Anwendung von Opioiden (besonders bei Tramadol) muss mit Antiemetika behandelt werden. Oft bringt auch schon ein Wechsel des Opioids den gewünschten Erfolg.

Die Atemdepression als gefährliche Nebenwirkung muss zwar im Auge behalten werden, spielt aber, bei sorgfältiger Titrierung des Opioids bis zur Schmerzarmut des Patienten, eher eine geringere Rolle (z.B. 5 mg Dipidolor alle 15 Min. bis zur Schmerzfreiheit, Verlegung des Patienten frühestens 30 Min. nach der letzten i.v. Gabe).

Die Analyse der Schmerzstärke, aber auch der Schmerzqualität, ist auch hier von Bedeutung; so kann z.B. die Kombination mit einem Spasmolytikum bei krampfartigen abdominellen Schmerzen für Linderung sorgen und die notwendige Opioiddosierung reduzieren. Bei Weichteilschmerzen lässt sich die Opioidtherapie sehr gut mit Metamizol (Novalgin) kombinieren, bei Knochenschmerzen hat sich die Kombination mit einem NSAID (z.B. Diclofenac) bewährt.

Bei wenig schmerzhaften Eingriffen kann auch einmal die alleinige Gabe von Metamizol und/ oder Diclofenac, in regelmäßigen Zeitintervallen, ausreichend sein.

Sehr bewährt in der postoperativen Schmerztherapie hat sich der sog. „Würzburger Schmerztropf“. Hierbei werden z.B. in 500 ml einer Standardinfusionslösung (z.B. Ringer-Lactat oder NaCL 0,9%) 400 mg Tramadol, 5 g Metamizol und ein Antiemetikum (z.B. 2 Ampullen Vergentan) gegeben und diese Lösung über einen Zeitraum von 24 h, über einen Infusiomaten oder ein ein faches Drosselventil, dem Patienten kontinuierlich zugeführt. Die Gefahr einer Atemdepression ist gering, die Neigung zur Übelkeit wird mit dem Antiemetikum i.d.R. gedämpft.

Bei sehr starken Schmerzen sollte ein kontinuierlicher Schmerztropf mit Piritramid (Dipidolor) über einen Infusiomaten verordnet, oder aber eine PCA-Pumpe verwendet werden. Wenn die gängigen „Hausrezepte“ jedoch versagen, ist an eine rechtzeitige Verständigung des Schmerzdienstes zu denken. Bei wieder zunehmender Schmerzsymptomatik im postoperativen Verlauf ist auf jeden Fall zu überprüfen, ob nicht eine organische Ursache für die Verschlechterung (z.B. ein Compartmentsyndrom) vorliegt.

Die gängigen Dosierungen der Opioide und der Nichtopioidanalgetika sind in den Tabellen 1+2 aufgeführt.

Wie bereits erwähnt sollte man sich auf einige wenige, im Hause gängige Präparate, beschränken.

| Präparat | Äquipotenzdosis zu 650 mg ASS (mg) | Übliche orale (rektale) Einzeldosis | Dosierung (i.v.) | Intervall (h) bei Einzelgabe | Applikations-formen |

|---|---|---|---|---|---|

| Metamizol | 500 | 500 mg-1 g | 1,0-1,5 g (6g/24h) | 4-6 | i.v. rektal, oral |

| Acetyl-salicylsäure (ASS) | 650 | 500 mg-1 g | 1g (7,2g/24h) | 4 | i.v. oral |

| Diclofenac | 25 | 25-50 mg | 75 mg | 8 | i.v. rektal, oral |

| Paracetamol | 650 | 500 mg-1 g | 4-6 | rectal, oral | |

| Ibuprofen | 200 | 200-400 mg | 4-6 | rectal, oral | |

| Indometacin | 25 | 25-50 | 8-12 | rectal, oral |

Eine Sensibilisierung des operativ tätigen Arztes für die prä-, intra- und postoperativen Schmerzen des ihm anvertrauten Patienten ist die Basis für eine erfolgreiche Vermeidung und/oder Therapie derselben.

Im Zweifel sollte immer der Spezialist (Schmerzdienst oder diensthabender Anästhesist) rechtzeitig zu Rate gezogen werden.

Durch einfache und konsequente Anwendung von schmerztherapeutischen Algorithmen und die Schaffung von bedarfsgerechten Organisationsstrukturen kann ein hoher Benefit für unsere Patienten erreicht werden.

Datum: 01.12.2008

Quelle:

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2008/4

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2008/4