Automatisierte Aufreinigungsmethoden und Screening-Assays für Interaktionen an der orthosterischen Bindungsstelle des nikotinischen Acetylcholinrezeptors

Fabian Springer, Marian Freisleben, Antonia Brüser, Thomas Seeger, Franz Worek, Lorenz Meinel, Karin Veronika Niessen

Nervenkampfstoffe sind trotz internationaler Ächtung weiterhin eine potenzielle Bedrohung. Nach der präsynaptischen Ankunft eines Nervensignals wird der Neurotransmitter Acetylcholin (ACh) in den synaptischen Spalt freigesetzt. Dieser bindet an postsynaptische nikotinische Acetylcholinrezeptoren (nAChR), die damit eine Schlüsselrolle in der Signaltransduktion, insbesondere in der neuromuskulären Endplatte, besitzen. Die nAChR öffnen sich durch Bindung des Neurotransmitters ACh, was zum Einstrom von Natrium- bzw. Calciumionen entlang des elektrochemischen Gradienten in die Zelle führt. Dieser Ionenfluss verursacht eine Depolarisation der Zielzelle und führt letztendlich über mehrere Signalkaskaden zur Muskelkontraktion. Durch Abdiffusion und sofortigen Abbau durch das Enzym Acetylcholinesterase (AChE, 3.1.1.7) sinkt die Konzentration von ACh im synaptischen Spalt wieder. Die nAChR schließen sich [6].

Phosphororganische Verbindungen (organic phosphorous compounds, OPC) wie Nervenkampfstoffe hemmen die AChE. In Folge einer OPC-Intoxikation akkumuliert ACh im synaptischen Spalt. Ist der Rezeptor über eine längere Zeit erhöhten Konzentrationen an ACh ausgesetzt, wird der sogenannte desensitisierte Zustand, ein dysfunktionaler Rezeptorzustand stabilisiert. Charakteristisch für diesen Zustand ist, dass der Rezeptor geschlossen vorliegt und nicht mehr durch Agonisten aktivierbar ist [1]. Die derzeit etablierte Therapie adressiert die AChE in Form von Reaktivatoren (Obidoxim, Pralidoxim), unterstützt durch Benzodiazepine zur Behandlung der zentralnervösen Symptome. Antagonisten wie Atropin dämpfen die Wirkung des Ligandenüberschusses an den muskarinischen AChR (mAChR). Die Reaktivierung der durch Nervenkampfstoff gehemmten AChE ist nicht immer erfolgreich; insbesondere bei Soman-, Tabun- oder Novichok-Vergiftungen wird die Enzymfunktion nicht oder nur unzureichend wiederhergestellt [8]. Klinische Wirkstoffe, welche direkt mit dem nAChR interagieren und diesen wieder in einen funktionalen Zustand überführen, existieren derzeit nicht [2].

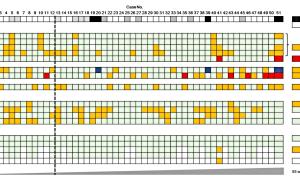

Computer Aided Drug Design (CADD) ist ein hocheffizientes Werkzeug zur Entwicklung von neuartigen pharmakologisch aktiven Verbindungen. In silico-Modellierung ermöglicht anhand von Structure-Activity-Relationship (SAR)-Daten Vorhersagen zur biologischen Aktivität ausgehend von Leitsubstanzen. Die hierbei generierten Strukturvorschläge werden dann synthetisiert (sofern sie der Synthese zugänglich sind) und danach molekularpharmakologisch getestet. Es handelt sich also um einen iterativen Prozess: Molecular Modelling → Synthese → biologische bzw. pharmakologische Prüfung (Abbildung 1) [7].

Den ausführlichen Artikel lesen Sie hier.

Wehrmedizinische Monatsschrift 1-2/2024

Verfasser

Leutnant (SanOA) Dipl.-Pharm. Fabian Springer, M.Sc., B.Sc.

Institut für Pharmakologie und Toxikologie der Bundeswehr

Neuherbergstr. 11, 80937 München

E-Mail: [email protected]