Vibrio vulnificus Infektion als Differenzialdia-gnose eines hämorrhagisch nekrotisierenden Erysipels

Bundeswehrzentralkrankenhaus Koblent

Einleitung

Fallbeschreibung

Anamnese

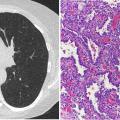

Wir berichten über einen 65-jährigen Patienten, der sich in unserer Notaufnahme mit dem Verdacht auf ein hämorrhagisch nekrotisierendes Erysipel des linken Fußes vorstellte. Der Patient befand sich zuvor – ebenfalls aufgrund eines Erysipels – bereits in stationärer Behandlung in Eckernförde, nachdem er 11 Tage vor der Vorstellung in der Notaufnahme bei einem Strandurlaub an der Ostsee in eine Muschel getreten war. Aufgrund der Anamnese und des ausgeprägten Befundes vermuteten wir eine Infektion mit V. vulnificus.

Hautbefund

- Digitus II-IV links: ca. 3x1cm messende hämorrhagische, beginnend nekrotisierende Blasen und süßlicher Foetor,

- Mazerationen der Zehenzwischenräume linksseitig,

- im Bereich des linken lateralen Fußrückens ca. 5 x 4 cm messende hämorrhagische Makula mit flauem Umgebungserythem und geringgradiger Schwellung des Vorfußes,

- Das gesamte linke Bein war im Seitenvergleich gerötet und umfangsvermehrt, jedoch nicht überwärmt; es bestand eine Lymphknotenschwellung inguinal links.

Therapie und Verlauf

Wir leiteten nach der Entnahme von Wundabstrichen eine antibiotische Therapie mit Cefuroxim 1,5 g (3 x tgl. i.v.) und Doxycyclin 100 mg (2 x tgl.) sowie eine unterstützende Wundtherapie mit Eosinlösung 1 % im Bereich der nekrotisch-hämorrhagischen Blasen und Chinosolumschlägen am linken Unterschenkel ein. Der Hautbefund verbesserte sich unter der beschriebenen Therapie rasch, wobei ein mikrobiologischer Nachweis von V. vulnificus nicht gelang, was wir auf die primäre antibiotische Therapie mit Ampicillin/Sulbactam in Eckernförde zurückführten. Die nekrotischen Anteile wurden im Verlauf debridiert und die Wunden mehrmals täglich einer Kaltplasmatherapie zugeführt.

Nach 14 Tagen konnte der Patient in deutlich gebessertem Hautbefund in die ambulante Weiterbehandlung entlassen werden.

Fazit für die Praxis

- Bei fulminantem Krankheitsverlauf und passender Anamnese sollte die Möglichkeit einer Infektion durch Vibrio vulnificus in Erwägung gezogen werden.

- Aufgrund des raschen und schweren Krankheitsverlaufs ist die umgehende Einleitung einer antibiotischen Therapie mit Tetrazyklinen, Cephalosporinen der höheren Generation und Fluorchinolone entscheidend.

- Höhere marine Temperaturen (> 20°C) steigern das Risiko einer Infektion mit Vibrio vulnificus und anderen Non-Cholera--Vibrionen, da diese sich in Salz- und Brackwasser stark vermehren.

Literatur

- Andersen HK: Vibrio vulnificus. Ugeskrift for Laeger 1991; 153: 2361 - 2362.

- Høi L, Larsen JL, Dalsgaard I, Dalsgaard A: Occurrence of Vibrio vulnificus in Danish marine environments AEM 1998; 64: 7 - 13.

- Melhus A; Holmdahl T; Tjerneberg I: First documented case of bacteremia with Vibrio vulnificus in Sweden. Scand J Infect 1995; 27: 81 - 82.

- Robert Koch Institut: Vorkommen von Vibrio vulnificus an der deutschen Ostseeküste. Epid. Bulletin 1997; 33/97: 227 - 228.

- Robert Koch Institut: Zu zwei Infektionen mit Vibrio vulnificus nach Kontakt mit Ostseewasser. Epid. Bulletin 2004; 13/2004: 105 - 106.

- Robert Koch Institut: Hinweis auf mögliche Wundinfektionen durch Vibrio vulnificus bei Kontakt mit warmem Meerwasser. Epid. Bulletin 2006; 32/2006: 277.

- Stephan R, Knabner D: Vibrio vulnificus – Erste Nachweise in Deutschland. Bundesgesundhbl. 1996; 6: 209 - 212.

Oberstabsarzt Cathrin Sundheimer

E-Mail: [email protected]

Datum: 31.12.2018