Interdisziplinäre Zusammenarbeit bei Craniomandibulären Dysfunktionen

Zusammenfassung

P. Kopitzke, S. Görl, C. Hemme

Zusammenfassung

Im truppenzahnärztlichen Alltag hat die Zahl der Patienten, die sich mit Beschwerden der Kaumuskulatur und/oder der Kiefergelenke vorstellen, deutlich zugenommen. Die Therapie der craniomandibulären Dysfunktion reicht in der Regel weit über das pragmatische „da machen wir Ihnen eine Knirscherschiene, das wird schon“ hinaus. Die Ätiologie einer craniomandibulären Dysfunktion (CMD) ist oftmals sehr vielschichtig, und nicht immer können die auslösenden Faktoren auf den ersten Blick erkannt werden. Die Zähne, die individuelle Muskelaktivität, die Kopf-/Körperhaltung und die persönliche Stressbelastung sowie der Umgang damit sind nur einige der möglichen Ursachen. Auch Dysbalancen in der unteren Körperregion können eine Rolle bei der Entstehung von Beschwerden im Kausystem spielen. Daher sollte die Diagnostik die möglicherweise multikausale Ätiologie berücksichtigen und dementsprechend auch das therapeutische Konzept interdisziplinär aufgestellt sein. Ein Netzwerk mit den anderen Fachdisziplinen schafft die Voraussetzung für interdisziplinäre Therapieansätze und gestattet auch eine chronologisch sinnvolle Vernetzung der Behandlungsmaßnahmen.

Einleitung und Hintergrund

Das Krankheitsbild der craniomandibulären Dysfunktion ist für die betroffenen Patienten mit vielfältigen, teils erheblichen Beschwerden verbunden. Diese reichen von kaufunktionellen Einschränkungen, Schmerzen in Ruhe und unter Belastung, Schwellungen, eingeschränkter Kieferöffnung und spontanen Okklusionsstörungen bis hin zu Kopfschmerzen und Tinnitus. Kiefergelenkgeräusche wie Reiben oder Knacken können in ihrer Ausprägung so beeindruckend sein, dass sie von den Patienten als sozial störend empfunden werden. Der Leidensdruck ist hoch. Die Ätiologie einer CMD wird als multifaktoriell angesehen. Viele mögliche Einflussfaktoren sind bei der Entstehung der Erkrankungen der Kiefergelenke und der beteiligten Strukturen denkbar. Eine präzise Diagnostik ist unabdingbar, um die richtige und gezielte Therapie einleiten zu können.

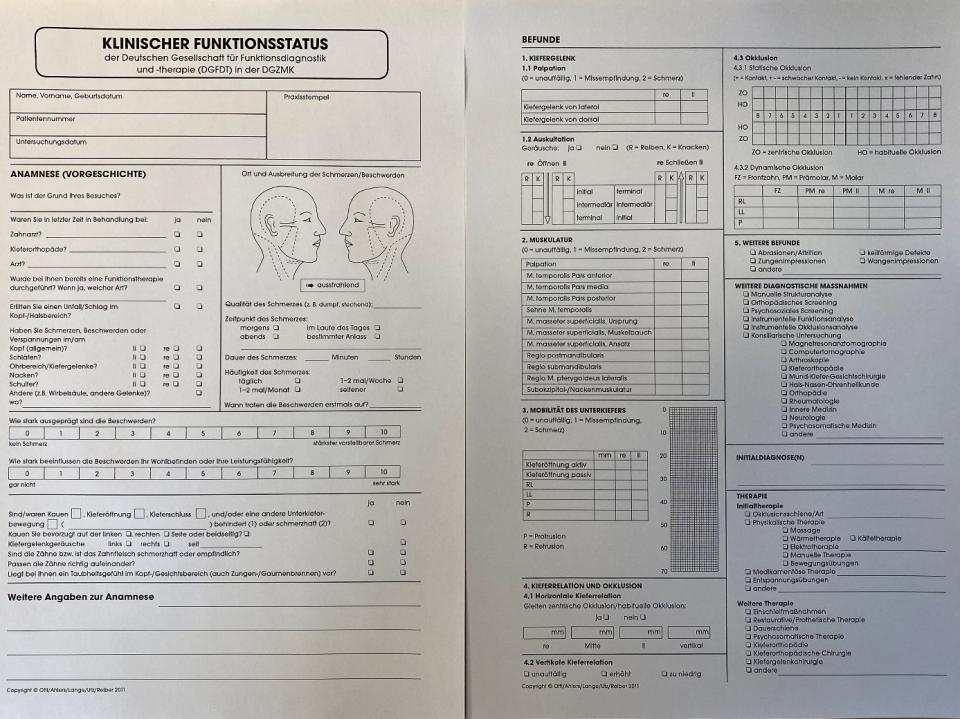

Der auf dem Gebiet der Funktionstherapie weitergebildete Zahnarzt wird idealerweise eine zahnärztliche Funktionsanalyse durchführen und nach einem standardisierten Schema Schritt für Schritt zunächst arthrogene, myogene und dentale Befunde strukturiert zusammentragen und bezüglich deren ätiologischer Relevanz auswerten. (Abbildung 1)

Der ausschließliche Fokus „auf zahnärztliches Gebiet“ wird in vielen Fällen der Komplexität der Erkrankung nicht gerecht. Daher ist es von entscheidender Bedeutung für die gezielte Therapie, bei entsprechendem Verdacht eine Vorstellung des Patienten bei anderen (zahn)ärztlichen Fachdisziplinen wie Kieferorthopädie, HNO, Neurologie oder Rheumatologie einzuleiten.

Es hat sich bewährt, Patienten für die CMD-Sprechstunde selbst im Wartezimmer abzuholen und sich ein erstes Bild von Bewegungsapparat, Muskelaktivität und der Körperhaltung des Patienten zu machen. Die persönliche Stressbelastung und Neigung zu Angst oder depressiven Verstimmungen werden mit standardisierten Fragebögen abgefragt, die die Patienten bereits vor der Behandlung im Wartezimmer ausfüllen. Im Anamnesegespräch ergeben sich anhand der erhobenen Werte gute Anknüpfungspunkte, um die persönliche Belastung und Stressverarbeitung zu erfragen, die psychische Gestimmtheit des Patienten zu umreißen und damit mögliche psychosomatische Einflussfaktoren mit berücksichtigen zu können. Besteht der Verdacht psychischer Kofaktoren bei der Ätiologie der CMD, so ist ein fachärztliches Konsil erforderlich, damit im Bedarfsfall eine psychotherapeutische Behandlung in die Wege geleitet werden kann. Zur Förderung der Adhärenz und auch Angstreduktion können schriftlich verfasste Aufklärungsinformationen unterstützend eingesetzt werden.

Wichtig für eine gezielte Therapie der CMD ist es, aus den gewonnenen Befunden aller Fachgebiete und den sich daraus ableitenden Diagnosen ein interdisziplinäres Therapiekonzept für die individuelle Patientensituation zu entwickeln und dieses Konzept auch in Hinblick auf den zeitlichen Umfang und die konkreten Therapieziele mit den Patienten abzustimmen. Eine sorgfältige Aufklärung ermöglicht es den Patienten, das Konzept der möglicherweise sehr umfangreichen Therapie im Zusammenspiel mehrerer Fachdisziplinen nachvollziehen und mittragen zu können. Verständnis fördert Compliance. Der Zahnarzt hat bei der interdisziplinären Therapie der CMD die Lotsenfunktion inne. Er ist für die fachliche und zeitliche Koordination der einzelnen Therapieschritte, die Reevaluation der Befunde und Abstimmung der weiteren geplanten Therapie verantwortlich.

Im Folgenden wird dargelegt, wie die zahnärztliche Schienentherapie, die physiotherapeutische Behandlung und die orthopädische Manualtherapie bei der Behandlung der CMD ineinandergreifen können.

Therapie mit einer Okklusionsschiene

Unter der Federführung der Deutschen Gesellschaft für Funktionsdiagnostik und -therapie (DGFDT) und der Deutschen Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde (DGZMK) ist 2024 die neue S2k-Leitlinie „Okklusionsschienen zur Behandlung craniomandibulärer Dysfunktionen und zur präprothetischen Therapie“ entwickelt worden. Okklusionsschienen haben sich bei der Behandlung stomatognather Funktionsstörungen bewährt und sind das klassische Mittel der Wahl bei der Initialtherapie durch den Zahnarzt. Primäres Ziel einer Schienentherapie bei Patienten mit CMD ist die Veränderung von Funktionsmustern der Kaumuskulatur und/oder eine Änderung der Lage der Kondylen. Beides führt zu einer anderen Belastung (angestrebt: im Sinn einer Entlastung) der ohne eingesetzter Schiene besonders belasteten Strukturen. Ein bekannter Wirkmechanismus ist die Hemmung der Muskelaktivität durch Veränderung des intradentalen und parodontalen Feedbacks durch die Modifikation der Zahnkontakte auf der Schiene, durch parodontale und intradentale Nozizeption sowie durch Feedbackreduktion.

Okklusionsschienen sollten bei langdauernder Anwendung (über einen Monat) bevorzugt aus hartem Kunststoff erstellt werden, alle Zähne des schienentragenden Kiefers bedecken und alle Antagonisten abstützen. Sie sollten als adjustierte Schienen im Seitenzahnbereich nur punktförmige Kontakte bei Kieferschluss und keine Seitenzahnkontakte bei schienengeführtem Vor- und Seitschub (dynamische Okklusion) aufweisen. Bei Vor- und Seitschub sollte initial oder nach einer horizontalen Strecke von 0,5 bis 1 mm eine Eckzahnführung bzw. eine Front-/Eckzahnführung über eine Rampe bestehen. Die Schienen werden bevorzugt für den Oberkiefer angefertigt, da sich die Front-Eckzahn-Führung besser gestalten lässt und die palatinale Verstärkung eine bessere Stabilität gewährleistet. Die Schienen bestehen bevorzugt aus starrem, gefrästem PMMA. Sie dürfen nicht selbst zum Anlass für Parafunktionen werden und sollten daher eine exzellente Passung aufweisen. Die Schienen werden in der Regel jede Nacht und zusätzlich in den individuell kritischen Alltagssituationen (z. B. beim Autofahren oder beim Krafttraining) getragen. Sie müssen regelmäßig durch den Zahnarzt kontrolliert und gegebenenfalls adjustiert werden, um eine gleichmäßige und gleichzeitige Abstützung zu gewährleisten. Bei massiven Funktionsstörungen ist oftmals eine häufige Adjustierung der Schiene erforderlich bis zum Erreichen einer Beschwerdereduktion.

Weitere therapeutische Interventionen, wie im Folgenden anhand physiotherapeutischer und manualtherapeutischer Behandlungsmethoden dargestellt, greifen in das komplexe Zusammenspiel aller beteiligten Faktoren im gesamten Körper ein und können zu einer (erwünschten) Änderung der Unterkieferlage aufgrund veränderter Muskelkoordination führen. Dieser Veränderung wird ebenfalls in einer Adjustierung der Schiene Rechnung getragen. Das Ziel ist es, eine stabile und bequeme Unterkieferposition zu etablieren und Beschwerdefreiheit im craniomandibulären System zu erlangen.

Physiotherapie

Die Physiotherapie (PT) und die physikalisch-medizinische Therapie (PMT) sind anerkannte Therapiemaßnahmen des konservativen Spektrums zur Behandlung von CMD-Patienten. Es werden aktive und passive Therapieformen unterschieden. Zu den aktiven Maßnahmen gehören häufig therapeutische Übungen für die Kaumuskulatur und/oder die Halswirbelsäule, um Kraft, Koordination, Widerstand und Beweglichkeit in dieser Region zu verbessern. Manuelle Therapietechniken werden in der Regel eingesetzt, um Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit wiederherzustellen oder beides. Prototherapeutisch sollte die Diagnostik und gegebenenfalls Therapie auf- und absteigender neuromuskulärer Verkettungen ergänzt werden.

Aus der modernen Physiotherapie nicht mehr wegzudenken ist die Technik des Kinesiologie Taping. Sie kommt ursprünglich aus Japan und unterstützt die Muskel- und Gelenkfunktion, wenn Platzierung und (Vor-)Spannung der flexiblen Klebebänder optimal angepasst werden. Durch die Veränderung der Durchblutung und der Körperwahrnehmung beobachten viele Patienten einen positiven Effekt. In Abbildung 2 wird das Taping des M. masseter dargestellt, das stabilisierende Schultertape in Abbildung 3 dient vor allem der Aufrichtung der BWS und Schulter und sorgt für eine Entlastung der Halswirbelsäule, was wiederum einen positiven Effekt auf die Unterkieferlage haben kann.

Eigenübungen (Abb. 4 und 5), die der Patient in der physiotherapeutischen Praxis nach Anleitung erlernt und selbstständig zu Hause anwenden kann, sind essentiell für die Nachhaltigkeit von Heilmittelanwendungen und können zudem durch das Erleben von Selbstwirksamkeit den Krankheitsverlauf sehr positiv beeinflussen sowie die psychische Gestimmtheit in Bezug auf die Erkrankung deutlich verbessern.

Orthopädie und Manuelle Medizin

Die Positionierung des Kopfes spielt eine wichtige Rolle beim Krankheitsbild der CMD, da Augen, kurze Nackenmuskeln und Kaumuskulatur eng verschaltet sind. Hohe muskulär-fasziale Spannungen und eine ungenügende Aufrichtung der gesamten Wirbelsäule im Alltag begünstigen das Entstehen eines Rundrückens und die damit verbundenen Bewegungseinschränkungen im Nacken aufgrund der Fehlhaltung des Kopfes.

Auch für die Arbeit am Computer ungeeignete Brillen können ursächlich für eine unphysiologische Haltung des Kopfes sein. Um den Rundrücken zu kompensieren, schieben die Patienten das Kinn vor und müssen, um nicht permanent auf den Boden zu blicken, den Kopf anheben. Der umgangssprachliche „Adlernacken“ kann zur Chronifizierung von Kopfschmerzen aufgrund massiv verhärteter Nackenmuskulatur und zur HWS Blockade führen, die im Sinne der aufsteigenden Kette eine physiologische neuromuskuläre Kondylenposition des Unterkiefers vereitelt. Dehnungs- und Kräftigungsübungen zur Aufrichtung und Stärkung sollten in die tägliche Routine des Patienten integriert werden – häufige Beratungsimpulse durch die behandelnden Therapeuten und Ärzte sind zur Etablierung einer festen Gewohnheit nicht unerheblich.

Die Manuelle Medizin hat sich von einer kritisch beäugten Außenseitermethode zu einer anerkannten Zusatzbezeichnung und einem universitären Lehrfach entwickelt und wurde erheblich durch die Methoden der Osteopathie beeinflusst. Die sogenannte „Münchner Schule der Manuellen Medizin“ steht für die atraumatische Weichtechnik nach Stahlhofer und wird im Kurs Manuelle Medizin an der Sanitätsakademie der Bundeswehr vermittelt. Zielgruppe dieses mehrwöchigen Lehrgangs sind Truppenärzte, fast 500 Sanitätsoffiziere konnten diesen Kurs bisher durchlaufen.

Für die Behandlung der Halswirbelsäule haben sich in der manuellen Medizin myofasziale, weiche Techniken etabliert, die mit den früher angewendeten „knackenden Techniken“ der Chirotherapie nichts mehr gemeinsam haben. Oberfeldarzt Dr. Reichert wendet die im Zentrum für Luft- und Raumfahrtmedizin in Fürstenfeldbruck entwickelte „Air force vibration technique“ an. Durch eine hochfrequente Vibration des behandelnden Fingers wird auf die Insertions– und Irritationspunkte an der Halswirbelsäule eingewirkt und eine nachhaltige Entspannung der Muskeln der Kopf- und Nackenregion erzielt. (Abbildung 8)

Fazit

Ziel der zahnärztlichen Funktionstherapie ist das Auffinden einer „Wohlfühlposition“ des Unterkiefers, bei der sich Gelenk und Muskulatur in entspannter Relation zum Oberkiefer befinden. Der therapeutische Weg dorthin kann in vielen Fällen, zusätzlich zur zahnärztlichen Therapie, nur durch fein abgestimmtes Zusammenwirken mehrerer Fachdisziplinen nachhaltig erfolgen. Für die erfolgreiche Behandlung von CMD Patienten bewährt sich ein Netzwerk u. a. aus spezialisierten Physiotherapeuten und manualtherapeutisch versierten Orthopäden.

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2 / 2025

Oberfeldarzt Dr. Peggy Kopitzke

SanVersZ München Sanitätsakademie

Neuherbergstrasse 11

80937 München