Einleitung

Zahntraumata zählen zu den häufigsten Notfällen in der zahnmedizinischen Praxis und betreffen besonders das bleibende Gebiss. Sie reichen von einfachen Dislokationsverletzungen wie Konkussion oder Lockerung bis hin zu komplexen Frakturen der Zahnkrone. Frakturen, die Zahnschmelz und Dentin betreffen, können die Pulpa involvieren und das Risiko einer Infektion erhöhen. Kronen-Wurzel-Frakturen, bei denen sowohl Krone als auch Wurzel betroffen sind, stellen eine besondere Herausforderung dar.

Die Behandlung von Frakturen, die Zahnschmelz und Dentin betreffen, erfolgt primär durch restaurative Maßnahmen. Bei tiefergehenden Frakturen mit Pulpa-Beteiligung ist häufig eine endodontische Behandlung erforderlich. Parodontale Verletzungen, insbesondere bei Wurzelquerfrakturen und Kronen-Wurzel-Frakturen, müssen ebenfalls berücksichtigt werden. Diese Verletzungen können durch die Dislokation des betroffenen Zahnfragments verstärkt werden und erfordern eine sorgfältige Behandlungsplanung.

Der Fachbereich Zahnmedizin der Bundeswehr verfügt über Möglichkeiten, die eine stets patientenorientierte, schadens- und risikogerechte Behandlung erlauben. Im Gegensatz zur zahnmedizinischen Versorgung außerhalb der Bundeswehr, bei der die Therapiemöglichkeiten oft durch die erstattungsfähigen Leistungen der Krankenkassen und wirtschaftliche Überlegungen der Patienten eingeschränkt werden, haben wir die Möglichkeit, unterschiedliche Behandlungsstrategien zu evaluieren und die Therapie bedarfsgerecht anzupassen. Auch in diesem vorgestellten, vermeintlichen Standardfall ermöglichte dies eine langfristige und ästhetisch ansprechende Lösung.

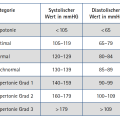

Der vorliegende Fallbericht beschreibt die Behandlung eines jungen Soldaten mit einer Kronenfraktur an einem wurzelkanalbehandelten Zahn. Der Patient stellte sich vor, weil er einen ungewöhnlichen Geschmack im Mund verspürt habe. Eine eingehende klinische und radiologische Untersuchung ergab eine leichte Lockerung des Zahnes 11 sowie den Verdacht einer Querfraktur (Abb. 1). Der Patient trug einen Retainer im Ober- und Unterkiefer, das die Herangehensweise zusätzlich beeinflusste.

Durch die besondere Herangehensweise konnte eine maßgeschneiderte Lösung für den Patienten entwickelt werden, die sowohl die Funktionalität als auch die Ästhetik berücksichtigte. Nach Abwägung der Versorgung mit einem Implantat (Einzelfallentscheidung) wurde sich gemeinsam für eine konservativere und kreativere Methode entschieden: die teilweise Entfernung des Retainer, das Entfernen des Fragments, das Setzen eines Stiftes und die Herstellung einer provisorischen Krone. Besonders war die Verwendung des eigenen Zahns des Patienten zur Herstellung des Provisoriums.

Dieser Bericht soll einen Einblick geben, wie die speziellen Rahmenbedingungen der Zahnmedizin in der Bundeswehr genutzt werden, um in scheinbar standardmäßigen Fällen außergewöhnliche und individuell angepasste Behandlungen durchzuführen. Die detaillierte Fallbeschreibung im folgenden Abschnitt wird dies weiter illustrieren.

Fallbeschreibung

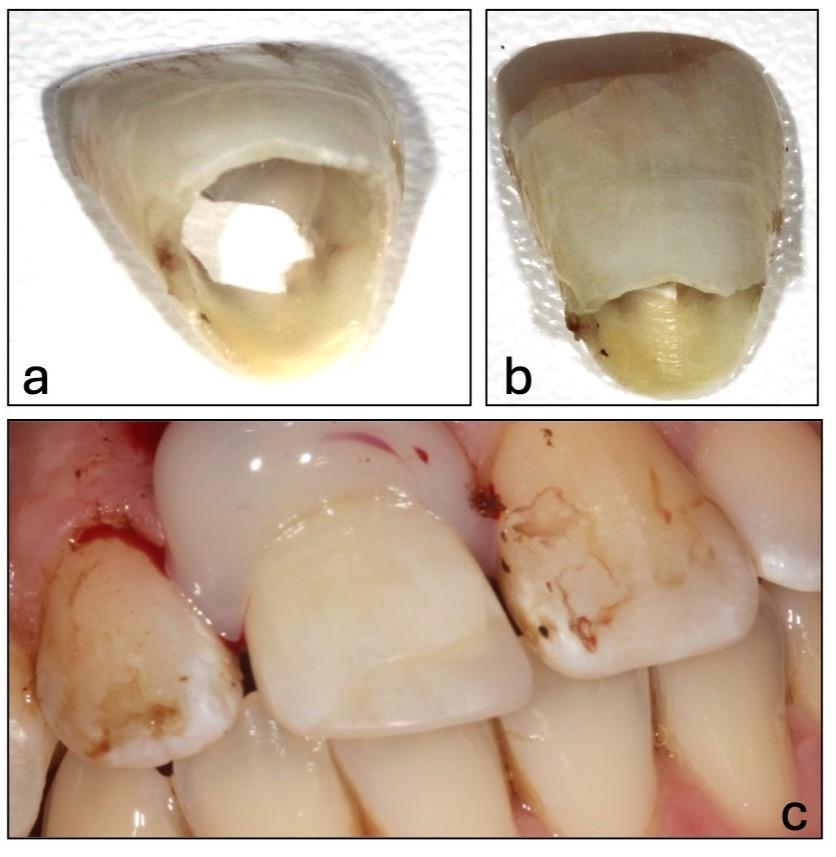

Ein junger Soldat stellte sich während eines Lehrgangs in der Zahnarztgruppe mit Beschwerden am Zahn 11 vor. Er nahm seit einiger Zeit einen merkwürdigen Geschmack im Mund wahr und habe das Gefühl, dass sich der Oberkiefer-Retainer gelockert habe. Anamnestisch berichtete der Patient, dass die Zähne 12 und 11 nach einem Frontzahntrauma in der Kindheit wurzelkanalbehandelt wurden. Eine kieferorthopädische Therapie war abgeschlossen, und der Patient befand sich in der Retentionsphase mit Drahtretainer im Ober- und Unterkiefer (Abb. 1). Er berichtete von keinen besonderen Vorkommnissen, die auf ein Trauma hinwiesen. Der intraorale Befund zeigte eine Lockerung des Zahnes 11 (Lockerungsgrad I). Bei Bewegung des Zahnes 11 konnte vestibulär im Sulkus ein Bruchspalt erkannt werden. Zudem war Zahn 41 nach labial gekippt, was offenkundig zu einer Überbelastung von Zahn 11 (substanzgeschwächt durch die Wurzelkanalbehandlung) und dadurch zur Fraktur führte.

Ein angefertigter Zahnfilm zeigte eine Kontinuitätsunterbrechung im Bereich des Zahnhalses, was auf eine Frakturlinie hindeutete (Abb. 1b). Apikal waren die Zähne unauffällig, von einem apikalen Geschehen bei technisch suffizienter und bis zum röntgenologischen Apex reichenden Wurzelfüllung war nicht auszugehen. Die Verdachtsdiagnose lautete: Querfraktur des Zahnes 11, etwa 1 mm subgingival. Verschiedene Behandlungskonzepte wurden diskutiert, einschließlich einer direkten Konsultation mit einem Oralchirurgen, um die Möglichkeit einer (Sofort)Implantation zu erörtern.

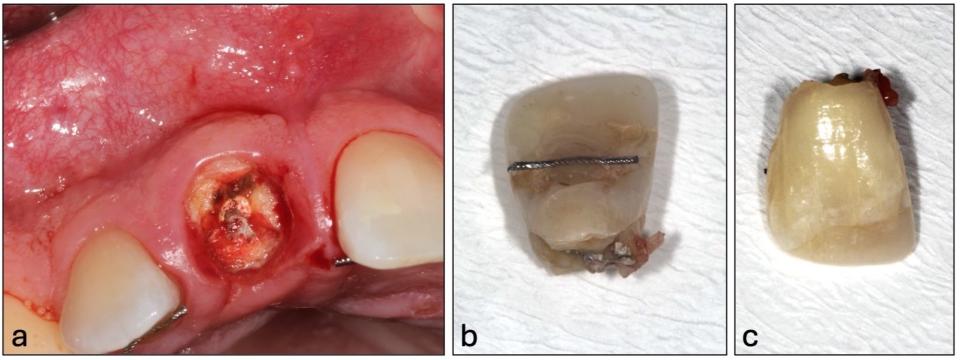

Zunächst stand fest, dass der Retainer gelöst und das Fragment entfernt werden musste, um das Frakturausmaß zu beurteilen und eine Kronen-Wurzel-Fraktur auszuschließen. Bei Oberkieferfrontzähnen haben Kronen-Wurzel-Frakturen einen typischen Verlauf: Die Fraktur ist im labialen Schmelzbereich para- oder supragingival lokalisiert und reicht palatinal oft weit in den Wurzelbereich hinein. Typischerweise ist das Fragment locker, aber palatinal noch durch Parodontalfasern befestigt. Radiologisch fällt meist nur eine Frakturlinie auf, die dem bukkalen Frakturverlauf entspricht. Die palatinale Fraktur lässt sich aufgrund der Überlagerung mit dem Alveolarknochen und der fehlenden Diastase zwischen den Fragmenten meist nicht darstellen.

Mit der bestätigten Verdachtsdiagnose einer Querfraktur des Zahnes 11, etwa 1 mm subgingival, konnten nun die verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten besprochen werden (Abb. 2).

Therapieoptionen bei Kronenfrakturen

Grundsätzlich stehen bei Kronenfrakturen mit Pulpaeröffnung (nach endodontischer Behandlung, wie im vorliegenden Fall) verschiedene Restaurationsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Reattachment-Restauration: Adhäsives Wiederbefestigen von Fragmenten, vorzugsweise bei feuchter Lagerung des Fragments, um ein optisch besseres Ergebnis zu erzielen (oder semi-adhäsives Wiederbefestigen, wie im vorliegenden Fall).

- Direkte Kompositrestauration: Einsatz moderner Komposite für nicht reponierbare Bruchstücke.

- Laborgefertigte Restaurationen: Veneers oder Kronen, besonders bei erwachsenen Patienten mit ausgedehnten Substanzdefekten.

Bei Kronen-Wurzel-Frakturen hingegen sind restaurative Maßnahmen aufgrund subgingivaler Defekte oft schwierig umzusetzen. Eine chirurgische Kronenverlängerung zur Wiederherstellung der biologischen Breite oder eine Extrusion des Wurzelrests (kieferorthopädisch oder chirurgisch) kann zur besseren restaurativen Versorgung beitragen.

Behandlung des vorliegenden Falls

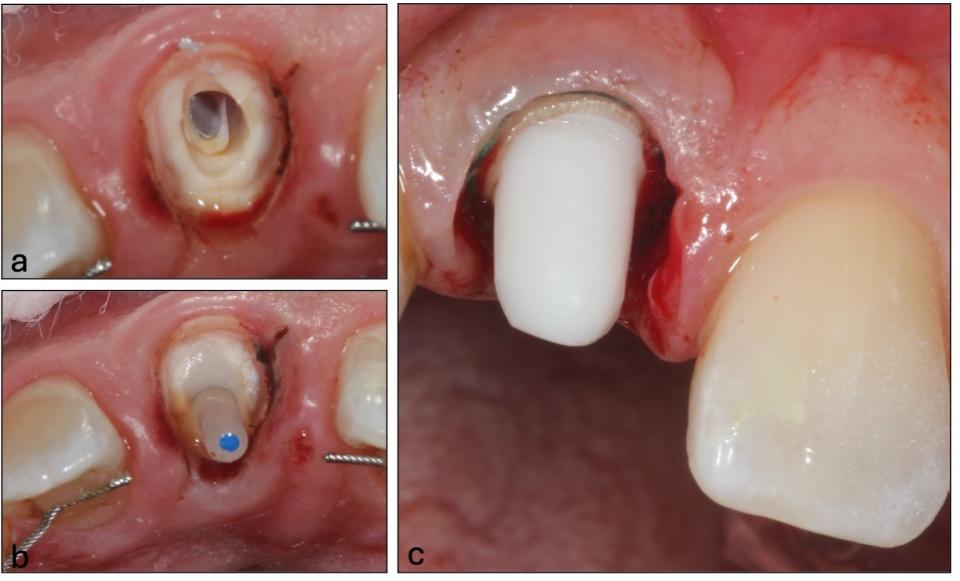

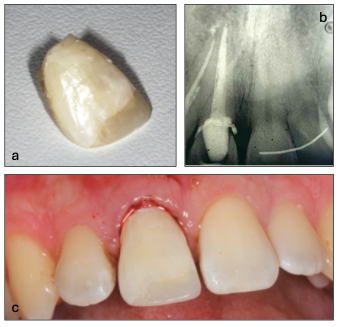

Der Patient entschied sich gemeinsam mit dem Behandler für das Setzen eines Glasfaserstiftes samt Stiftaufbau und die Herstellung einer provisorischen Krone. Besonders war die Verwendung des eigenen Zahns des Patienten zur Herstellung des Provisoriums. Auf eine direkte chirurgische Kronenverlängerung wurde verzichtet, um das parodontale Gewebe nicht zu stark zu beanspruchen. Langfristig soll der Zahn mit einer Krone versorgt werden.

Die Platzierung eines Stiftes im Wurzelkanalsystem wird nur erwogen, wenn die koronale Restzahnhartsubstanz nicht ausreichend Kontaktfläche für die adhäsive Befestigung des präprothetischen Kompositaufbaus bietet. In der Regel ist dies bei einem Zerstörungsgrad mit maximal einer Restzahnwand der Fall. Dabei ist zu beachten, dass invasive Stiftbettpräparationen die mechanische Belastbarkeit der entsprechenden Zähne reduzieren können. Adhäsiv befestigte konische oder zylindrisch-konische Glasfaserstiftsysteme sind konventionell zementierten Stiftaufbauten vorzuziehen, da Letztere invasive Stiftbettpräparationen erfordern und häufiger zu Wurzelfrakturen führen können. Ein vorhandenes Ferrule-Design, d. h. ein Dentinkragen, der den Stift 1,5–2 mm oberhalb der Präparationsgrenze umfasst, führt zu höheren Erfolgsraten. Bei fehlender koronaler Zahnhartsubstanz kann das Ferrule-Design durch einen tiefer gesetzten Restaurationsrand im Rahmen einer chirurgischen Kronenverlängerung oder einer kieferorthopädischen Extrusion erreicht werden.

Nach erfolgtem präprothetischen Kompositaufbau (Abb. 3c) wurde der Zahn für eine Vollkeramikkrone präpariert. Erst hier konnte bewertet werden, ob das Ferrule-Design und die biologische Breite ausreichten. Um dem Patienten eine möglichst ästhetisch hochwertige provisorische Versorgung zu ermöglichen, wurde das Fragmentstück ausgeschliffen, mit Provisorienmaterial unterfüttert und dann mit temporärem Zement befestigt (Abb. 4). Eine Überweisung an einen Fachzahnarzt für Kieferorthopädie mit der Fragestellung zur Extrusion des Zahnes und Wiederbefestigung beziehungsweise Neuherstellung der Retainer sowie zur Einstellung der Unterkieferfront wurde vorbereitet, nach telefonischer Vorabgenehmigung zur Vorstellung durch den regionalen Begutachtenden Zahnarzt.

Diskussion

Der zahnärztliche Alltag besteht aus wiederkehrenden Herausforderungen im Spannungsfeld zwischen Konservierender Zahnheilkunde, Prothetik, Chirurgie und den Vorstellungen des Patienten. Eine genaue Diagnostik und patientengerechte Kommunikation spielen eine entscheidende Rolle für den Behandlungserfolg, der sich vor allem im ästhetischen Bereich unmittelbar aus der Zufriedenheit der Patienten ergibt. Die psychologischen Auswirkungen nach dentaler Rehabilitation im Frontzahngebiet sind erheblich, da die Ästhetik der Frontzähne maßgeblich das Selbstbewusstsein und soziale Interaktionen beeinflusst. Eine erfolgreiche Wiederherstellung kann das Selbstwertgefühl stärken und die Lebensqualität des Patienten deutlich verbessern. Integraler Bestandteil der Aufklärung ist das Darlegen der Therapieoptionen, wobei der mögliche Zahnerhalt Priorität haben sollte.

Restaurative Versorgung vs. Implantation nach Zahntrauma

Bei den unterschiedlichen Formen eines Zahntraumas, sechs Luxations- und neun Frakturtypen, können diverse Konstellationen auftreten. Jahre später können traumatische Verletzungen oft zum Zahnverlust führen, obwohl der Zahn primär erhalten wurde. Insbesondere bei jungen Patienten ist die dental-implantologische Therapie aufgrund des anhaltenden Kieferwachstums eingeschränkt. Eine primär konservative restaurative Versorgung, die den Zahnerhalt priorisiert, ist daher in der Regel vorzuziehen. Hierzu können auch chirurgische Kronenverlängerungen oder kieferorthopädische Extrusionen beitragen, welche bei Bedarf eine bessere prothetische Versorgung ermöglichen. Die Sofortimplantation ist eine etablierte Methode, erfordert jedoch eine sorgfältige Indikationsstellung und Erfahrung des Behandlers. Es ist wichtig zu betonen, dass aufgrund der Vielzahl der möglichen Fälle keine allgemeingültige Empfehlung für restaurative Versorgung oder Implantation ausgesprochen werden kann und dies immer fallabhängig und patientenindividuell entschieden werden muss.

Schlussfolgerung

Der vorliegende Fallbericht zeigt, wie flexible und bedachtsame Ansätze in der Zahnmedizin der Bundeswehr außergewöhnliche und individuell angepasste Behandlungen ermöglichen. Die detaillierte Diagnostik, enge Zusammenarbeit mit verschiedenen Fachdisziplinen und die Einbeziehung des Patienten in die Therapieentscheidungen waren entscheidend für den Behandlungserfolg. Eine langfristige Evaluation des Falles steht noch aus und wird nach dem Standortwechsel des Patienten weitergeführt. Die besondere Umgebung der Bundeswehr ermöglicht es uns, in Zusammenarbeit mit Fach(zahn)ärzten und durch Nutzung spezieller Ressourcen, maßgeschneiderte und patientenorientierte Lösungen zu entwickeln und umzusetzen.

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2 / 2025

Für die Verfasser

Oberstabsarzt Dr. med. dent. Lukas Greber

SanVersZ Altenstadt ASt Kaufbeuren Zahnarztgruppe

Apfeltrangerstraße 15

87600 Kaufbeuren