Patienten mit Vorerkrankungen

Herausforderungen in der truppenzahnärztlichen Behandlung von Risikogruppen

A. Labonte

Im truppenzahnärztlichen Behandlungsalltag sorgen vorerkrankte Kameraden und Kameradinnen regelmäßig für Herausforderungen. Bei unzureichender Planung und Nichtbeachtung ihrer Anamnese kann aus einem Routineeingriff leicht eine zahnärztliche Notfallsituation werden. Vor allem bei multimorbiden und multimedikamentierten Menschen ist eine Anpassung des standardisierten Behandlungsablaufs an deren individuelles Risikoprofil und ein für den Ernstfall evidenzbasiertes Komplikationsmanagement erforderlich. Zur Vermeidung unerwünschter Zwischenfälle ist neben der Anamneseerhebung das fundierte pharmakologische Wissen über die eigenen verordneten Medikamente essenziell. Dadurch können mögliche Arzneimittelinteraktionen eingeschätzt und vermieden werden. Darüber hinaus erfordern einige Risikogruppen die Zusammenarbeit mit humanmedizinischen Kollegen und Kolleginnen, um deren Behandlung sicher und komplikationslos durchzuführen. In den folgenden Abschnitten werden typische Arzneimittelinteraktionen und ausgewählte Risikogruppen vorgestellt. Diese gehören vor allem in Zahnarztgruppen, in denen das mittlere Patientenalter erheblich über dem bundesweiten Altersdurchschnitt von Soldaten liegt, zum täglichen Standard.

Unerwünschte Arzneimittelwirkungen und Interaktionen mit zahnärztlich eingesetzten Medikamenten

Analgetika, Lokalanästhetika und Antibiotika stellen die drei Medikamentengruppen dar, die im truppenzahnärztlichen Behandlungsalltag typischerweise eingesetzt werden. Besonders bei der zusätzlichen Einnahme einer umfangreichen Dauermedikation muss auf schädliche Wechselwirkungen zwischen den Arzneimitteln geachtet werden. Dies stellt in erster Linie für Zahnärzte und Zahnärztinnen, die an einem Standort mit vielen kurz vor dem Ruhestand stehenden Patienten tätig sind, immer wieder eine Erschwernis dar. Im Folgenden werden beispielhaft einige ausgewählte, unerwünschte Arzneimittelinteraktionen beschrieben.

Ein in der Zahnmedizin sehr häufig eingesetztes Analgetikum ist das nicht-steroidale Antirheumatikum Ibuprofen. Bei dessen Verordnung ist das Risiko für eine Ulkusblutung multiplikativ erhöht, wenn zusätzlich Antikoagulanzien oder Kortikosteroide eingenommen werden, ein Diabetes mellitus oder eine Herzinsuffizienz vorliegt oder wenn Tabak konsumiert wird. Des Weiteren ist auf einen zeitlichen Einnahmeabstand zwischen Ibuprofen und ASS zu achten. Hier sollte ASS entweder 30 Minuten vor oder 8 Stunden nach Ibuprofen eingenommen werden. Wird dies missachtet, kann es in der Folge zu einer negativen Beeinträchtigung der kardioprotektiven Wirkung von ASS kommen. Bei der Verordnung von Antibiotika ist bei der zeitgleichen Einnahme von Marcumar auf eine Verstärkung der gerinnungshemmenden Wirkung und auf ein daraus resultierendes erhöhtes Blutungsrisiko zu achten. Eine weitere Wechselwirkung kann bei Hypertonie sowie Diabetes mellitus durch die Gabe von Lokalanästhetika mit zugesetzten Vasokonstriktoren entstehen. Durch das enthaltene Adrenalin ist ein akuter Blutdruckanstieg eine mögliche Folge.

Risikogruppe Diabetes mellitus

Diabetes mellitus ist eine Stoffwechselerkrankung, die durch eine chronische Hyperglykämie gekennzeichnet ist und bei etwa 10 % der Erwachsenen in Deutschland ärztlich diagnostiziert wurde. Man unterscheidet zwischen zwei Hauptformen, Typ I und Typ II, wobei 90 % aller Erkrankten an Typ II leiden. Typ I ist eine Autoimmunerkrankung, die sich meist im Kindes-/ Jugendalter entwickelt. Dabei herrscht infolge einer Zerstörung der Betazellen im Pankreas ein absoluter Insulinmangel im Körper. Typ II ist durch eine verminderte Empfindlichkeit der Körperzellen auf Insulin, bis hin zu einer Resistenz, sowie eine Funktionsstörung der Betazellen gekennzeichnet. Neben einer erblichen Veranlagung zählen zu den Hauptrisikofaktoren für die Entwicklung eines Diabetes mellitus Typ II Bewegungsmangel, Adipositas, Rauchen sowie eine fett- und zuckerreiche Ernährung. Während an Typ I erkrankte Menschen ein Leben lang auf die Zufuhr von Insulin angewiesen sind, können an Typ II erkrankte Patienten durch eine konsequente, positive Lebensstiländerung und Minimierung der Hauptrisikofaktoren die Empfindlichkeit ihrer Körperzellen auf Insulin deutlich verbessern und so teils gänzlich ohne die Einnahme von Medikamenten auskommen.

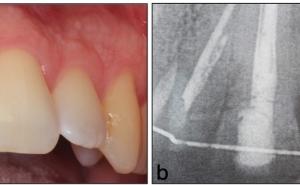

Bei der truppenzahnärztlichen Behandlung dieser Risikogruppe spielt der HbA1c Wert eine wichtige Rolle. Dieser dient als Parameter für die metabolische Einstellung des Blutzuckerspiegels während der letzten 6–8 Wochen. Bei einem gut eingestellten Diabetes mellitus liegt dieser zwischen 6,5 % und 7,5 %. Der Kausalzusammenhang zwischen einem erhöhten HbA1c und erhöhten Sondierungstiefen ist bereits bekannt. Ebenso geht damit ein höherer Schweregrad und eine höhere Prävalenz für die Entstehung einer Parodontitis einher. Darüber hinaus kommt es bei schlecht eingestellten Werten, infolge einer unspezifischen Makroangiopathie und einer diabetesspezifischen Mikroangiopathie, wahrscheinlicher zu Wundheilungsstörungen nach zahnärztlich-chirurgischen Eingriffen, zu der Entwicklung einer Periimplantitis sowie zu Komplikationen bei der Einheilung von Implantaten. Bei der jährlichen Kontrolluntersuchung sollte zudem auf die höhere Kariesprävalenz infolge einer möglichen Xerostomie oder des niedrigen pH-Wertes im Speichel geachtet werden.

Um unerwünschte Zwischenfälle bei der Behandlung dieser Patientengruppe zu vermeiden, sollte diese sorgfältig und je nach individueller Risikoeinschätzung gemeinsam mit den zuständigen humanmedizinischen Kollegen und Kolleginnen geplant werden. Wie bereits beschrieben ist als Reaktion auf die Verabreichung von adrenalinhaltigen Lokalanästhetika ein Anstieg des Blutzuckerspiegels und des Blutdrucks eine mögliche Folge. Daher empfiehlt es sich eine möglichst reduzierte Adrenalinkonzentration von maximal 1:200.000 zu wählen. Eine weitere mögliche Komplikation ist die Hypoglykämie. Besonders nüchterne Patienten sind gefährdet, weshalb eine Terminierung morgens nach dem Frühstück sinnvoll ist. Die Symptome können von Schweißausbrüchen, Blässe und Müdigkeit bis hin zu einem hypoglykämischen Schock, bei dem sofort ein Notruf abgesetzt werden sollte, reichen. Bei leichten Symptomen ist die orale Gabe von Traubenzucker oder Oligosaccharid-Getränken als Erstmaßnahme indiziert, um den Blutzuckerspiegel wieder über den Grenzwert von 50 mg/dl (2,8 mmol/l) ansteigen zu lassen.

Risikogruppe kardiovaskuläre Erkrankungen

Erkrankungen des kardiovaskulären Systems sind die häufigste Todesursache in Deutschland und verursachen 40 % aller Sterbefälle. Neben arterieller Hypertonie, Herzrhythmusstörungen oder koronarer Herzkrankheit zählen unter anderem Herzklappenerkrankungen zu dieser Gruppe.

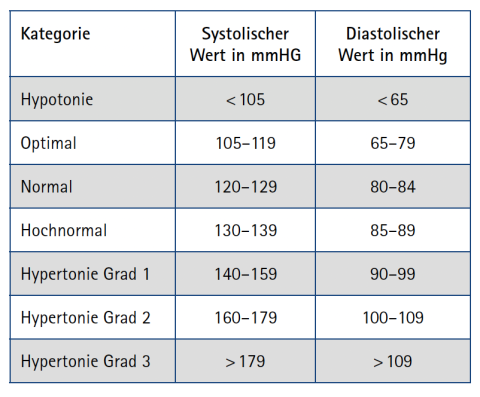

Es wird von einer arteriellen Hypertonie gesprochen, wenn der systolische Wert des Blutdrucks dauerhaft über 140 mmHg und/oder der diastolische Wert über 90 mmHg liegt. Mit zunehmendem Alter steigt das Risiko für die Entwicklung erhöhter Blutdruckwerte an. In Deutschland sind in der Altersgruppe der 55–59-jährigen etwa 30 % der Menschen betroffen. Bei Erwachsenen unter 50 Jahren leiden Männer häufiger unter erhöhten Werten als Frauen. Mit abfallendem Östrogenspiegel steigt allerdings bei Frauen nach den Wechseljahren (ca. ab dem 50.-55. Lebensjahr) die Wahrscheinlichkeit eine Hypertonie zu entwickeln, weshalb sie in der älteren Bevölkerung häufiger betroffen sind als Männer.

Um unerwünschte Zwischenfälle während der Behandlung dieser Risikogruppe zu vermeiden, sollte deren physische und psychische Belastung so gering wie möglich gehalten werden. Durch eine beruhigende und empathische Betreuung sowie kurze Behandlungssitzungen kann das Stresslevel deutlich reduziert werden. Je nach Ausprägung der emotionalen Anspannung sollte zudem der Einsatz von Benzodiazepinen, wie beispielsweise Lorazepam oder Diazepam, in Betracht gezogen werden, um einen problematischen Blutdruckanstieg zu vermeiden.

Wie bereits beschrieben führt die Gabe von Lokalanästhetika mit zugesetzten, hoch konzentrierten Vasokonstriktoren in Kombination mit Betablockern potenziell zu einer akuten, starken Hypertension. Steigen die Werte auf > 230/130 mmHg liegt eine hypertensive Krise vor. Diese kann sich unter anderem durch Kopfschmerzen, Schwindel oder Erbrechen äußern. Da dieser Zwischenfall mit potenziellen Komplikationen verbunden ist, sollte sofort ein Notruf abgesetzt werden. Zu den Erstmaßnahmen zählen die Blutdruckmessung nach 30 Minuten Ruhe sowie die orale Gabe von Antihypertensiva innerhalb von 24 Stunden. Wichtig ist, dass kein Übergang in den hypertensiven Notfall stattfindet, bei dem durch Organschäden eine vitale Gefährdung besteht.

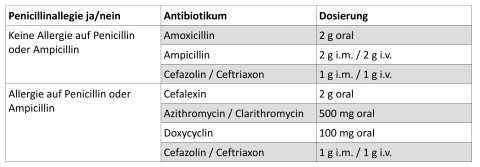

Eine weitere gefährdete Patientengruppe stellen Kameraden und Kameradinnen dar, die aufgrund einer kardiovaskulären Vorerkrankung eine Endokarditisprophylaxe benötigen. Entsprechend der aktuellen Leitlinie wird diese für Hochrisikopatienten vor zahnärztlichen Eingriffen empfohlen, wenn von diesen eine hohe Gefahr für die Entstehung einer infektiösen Endokarditis ausgeht. Zu diesen Eingriffen zählen Zahnextraktionen, parodontalchirurgische/implantatchirurgische Behandlungen und orale Biopsien. Findet eine Manipulation an der Gingiva oder an periapikalen Bereichen statt, wie es bei der Zahnsteinentfernung oder der Wurzelkanalbehandlung der Fall ist, sollte ebenfalls eine antibiotische Abschirmung erfolgen. Entsprechend der folgenden Übersicht wird die orale Gabe von 2 g Amoxicillin beziehungsweise bei Vorliegen einer Penicillinallergie 2 g Cefalexin 30–60 Minuten vor dem Eingriff als Einzeldosis empfohlen.

In die Hochrisikogruppe fallen Personen mit chirurgischen Klappenprothesen, mit unbehandelten zyanotischen Herzdefekten, nach Klappenrekonstruktion, nach Implantation sogenannter „Ventricular Assist Devices“ oder von prothetischem Material, innerhalb der ersten 6 Monate nach dem Verschluss von Septumdefekten sowie Personen, die bereits eine infektiöse Endokarditis überstanden haben.

Risikogruppe Allergien

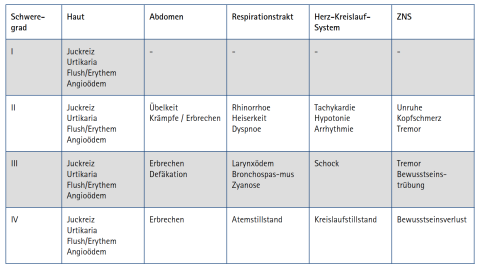

Eine Allergie ist eine überempfindliche, pathologische Immunreaktion auf exogene Allergene. In der zahnärztlichen Behandlung sind Medikamente wie Analgetika oder Antibiotika sowie Füllungs- und Zahnersatzmaterialien Beispiele für mögliche Allergene. Die Erhebung einer aktuellen Anamnese ist zur Vermeidung anaphylaktischer Reaktionen zwingend erforderlich. Dabei ist zu beachten, dass die vorherige Einnahme von Betablockern und/oder ACE-Hemmern zu einer Verstärkung der Symptomatik führen kann. Die folgende Übersicht zeigt die Einteilung anaphylaktischer Reaktionen in vier Schweregrade.

Zu den einzuleitenden Erstmaßnahmen gehören zunächst die Beendigung des Allergenkontakts, falls dies noch möglich ist. Darüber hinaus ist das Legen eines Zugangs zur Verabreichung intravenöser Flüssigkeit indiziert. Bei Kreislaufproblemen wird die Schocklage empfohlen, bei der der Kopf tief und die Beine hoch gelagert werden. Bei Atemnot hingegen eine sitzende Position sowie die Applikation von 100 %igem Sauerstoff über die Atemmaske, insbesondere mit Reservoirbeutel. In der Akuttherapie ist die intramuskuläre Injektion von 0,15–0,6 mg Adrenalin in den lateralen Oberschenkel die medikamentöse Therapie der ersten Wahl. Bei ausbleibender Wirkung sowie je nach Schweregrad und Symptomatik kann die Gabe alle 10 Minuten wiederholt werden.

Fazit

Die truppenzahnärztliche Behandlung von Personen mit Vorerkrankungen sorgt aufgrund des erhöhten Risikos für Zwischenfälle regelmäßig für Schwierigkeiten und sie erfordert eine besondere Rücksichtnahme. Zur Vermeidung von Komplikationen ist es daher unumgänglich, eine ausführliche und aktuelle Anamnese zu erheben sowie ein an die Schwere der Erkrankung angepasstes, individuelles Prophylaxekonzept zu erstellen. Vor allem bei zeitgleicher Einnahme mehrerer Medikamente ist zudem auf das Auftreten von Interaktionen mit zahnärztlichen Arzneimitteln und Werkstoffen zu achten. Diese können unter Umständen zu schweren gesundheitlichen Schäden führen. Daher sind einerseits fundiertes Wissen über mögliche Wechselwirkungen und andererseits die stetige Aktualisierung der Leitlinien zu den pharmakologischen Zusammenhängen essenziell. Insbesondere bei invasiven Eingriffen, die über die gängige Zahnerhaltung hinausgehen, sowie bei multimedikamentierten Patienten, sollte eine sorgfältige Risikoabwägung erfolgen. Dabei ist zu eruieren, ob die Behandlung unaufschiebbar und das örtliche Notfallmanagement für eventuell auftretende Komplikationen ausgelegt ist. Dazu zählt unter anderem die für die Zahnarztgruppe verpflichtende vierteljährliche Schulung aller Mitarbeitenden sowie eine griffbereite und aktuell zu haltende Notfallausstattung, um im Ernstfall wichtige Erstmaßnahmen routiniert einleiten zu können. Da die Gesundheit unserer Kameraden und Kameradinnen stets an erster Stelle stehen sollte, ist im Zweifel die Vorstellung bei spezialisierten Kollegen oder die gemeinsame konsiliarische Planung mit entsprechenden Fachgebieten in Erwägung zu ziehen.

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2 / 2025

Oberstabsarzt Dr. Annika Labonte

Sanitätsversorgungszentrum Bonn

Fontainengraben 150

53123 Bonn