ZWISCHEN FACHÄRZTLICHEM DISKURS UND THERAPEUTISCHEM ALLTAG - DIE MILITÄRPSYCHATRIE IM ERSTEN WELTKRIEG

The Everyday Conflict between Specialists Discourse and Daily Practice – Military Psychiatry in World War I

Aus dem Institut für Geschichte und Ethik der Medizin, Erlangen (Direktor: Prof. Dr. K.-H. Leven)

Ph. Rauh

Zusammenfassung:

Bereits kurz nach Beginn des Krieges sahen sich die Militärpsychiater mit einer unerwarteten Vielzahl an Soldaten konfrontiert, die vom Kriegsgeschehen vollkommen überfordert waren und seelisch zusammenbrachen.

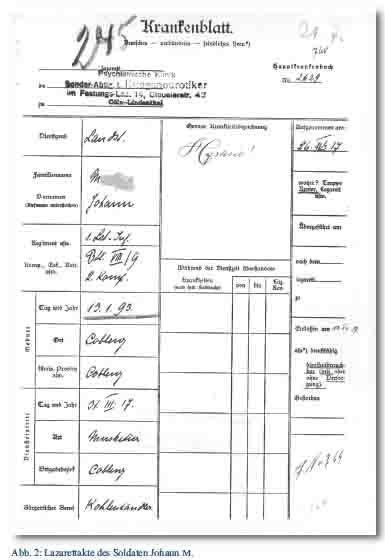

In der Folgezeit entwickelten die Psychiater äußerst schmerzhafte Therapiemethoden, wie zum Beispiel die sogenannte „Kaufmann-Kur“, um das Phänomen der „Kriegsneurose“ in den Griff zu bekommen und dadurch entscheidend zum siegreichen Verlauf der Kampfhandlungen beizutragen. In der Forschungsliteratur wurde bisher stets eine Dominanz dieser drakonischen Behandlungsmethoden unterstellt. Die empirische Auswertung von Lazarettakten des Ersten Weltkrieges lenkt den Blick nun erstmals auf den therapeutischen Alltag und verdeutlicht, dass die Bandbreite im ärztlichen Umgang mit psychisch kranken Soldaten größer war, als bisher angenommen.

Schlüsselwörter: Militärpsychiatrie, Kriegsneurose, Therapiemethoden, Behandlungsalltag, Lazarettakten.

Summary

Very shortly after the beginning of the War, military psychiatrists were facing an unexpected high number of soldiers being totally overstrained by the events of war and suffering mental breakdowns. Subsequently, psychiatrists developed very painful therapeutic methods like the so called “Kaufmann- cure” in order to come to terms with the phenomena of “war neurosis” thus trying to decisively contribute to a victorious warfare. Until now, research literature has always assumed dominance of these draconic therapeutic measures. The empiric analysis of military hospital records for the first time now directs attention to the daily routine treatment and makes clear that the bandwidth of medical treatment applied has proven much broader than assumed so far.

Keywords: military psychiatry, war neurosis, therapeutic measures, daily routine treatment, military hospital records.

Einleitung

Der Erste Weltkrieg offenbarte nicht nur das Destruktionspotential moderner Gesellschaften auf eine zutiefst verstörende Art und Weise. Auch die Kämpfe an der Front bekamen einen neuen Charakter. Vor allem das passive Ausharren und die permanente Todesbedrohung in den Schützengräben während des Stellungskrieges an der Westfront werden für den massenhaften Ausbruch einer neuen psychischen Erkrankung verantwortlich gemacht [1]. Eine Vielzahl der Soldaten reagierte auf das Erlebte mit Lähmungen einzelner oder mehrerer Gliedmaßen, sie wurden blind oder taub, zuckten, zitterten, verstummten oder brachen psychisch zusammen. Die Militärpsychiatrie fasste diese Symptome unter Bezeichnungen wie „Kriegsneurose“, „Kriegshysterie“ oder „Nervenschock“ zusammen [2]. Wie nun die Psychiater im Ersten Weltkrieg auf diese neuen Krankheitsbilder reagierten, soll im vorliegenden Beitrag dargestellt werden. So widmet er sich in einem ersten Abschnitt der Frage, welche therapeutischen Methoden zur Behandlung der Kriegsneurotiker entwickelt wurden. In einem zweiten Schritt soll dann eruiert werden, inwieweit diese Therapiekonzepte in der kriegspsychiatrischen Praxis der Jahre 1914 bis 1918 auch umgesetzt wurden. Bei dieser Fragestellung wird auf die Ergebnisse des Forschungsprojektes „Krieg und medikale Kultur. Patientenschicksale im Zeitalter der Weltkriege“ rekurriert, bei dem insgesamt 500 der im Freiburger Bundesarchiv-Militärarchiv im Bestand Pers 9 (Krankenbuchlager) lagernden Lazarettakten von psychisch kranken Soldaten des Ersten Weltkrieges wissenschaftlich ausgewertet wurden [2, 3].

Der kriegspsychiatrische Kongress 1916

Die Frage nach den Ursachen des Phänomens der Kriegsneurose führte unter den Militärpsychiatern zu einer Kontroverse, die im September 1916 auf einer kriegspsychiatrischen Tagung in München ausgetragen wurde. Hier traten bekannte Psychiater wie Robert Gaupp (1870 - 1953), Max Nonne (1861 - 1959) oder auch Karl Bonhoeffer (1868 - 1948) gegen das bis dato vorherrschende Erklärungsmodell der traumatischen Neurose des Berliner Neurologen Hermann Oppenheim (1857 - 1919) an [4]. Im Gegensatz zu Oppenheims primär somatischem Erklärungsmodell, das einen kausalen Zusammenhang zwischen Kriegserlebnis und Ausbruch der seelischen Erkrankung durchaus anerkannte, sahen seine Kontrahenten den Grund für die psychischen Symptome in dem fehlenden Willen der „Kriegshysteriker“, den Frontalltag auszuhalten, und attestierten ihnen eine oftmals unbewusste Flucht in die Krankheit. Eine Verbindung zwischen anhaltendem seelischen Leiden und konkretem Kriegserleben schlossen sie aus. Sie betonten in diesem Zusammenhang vielmehr die erbliche Belastung der Betroffenen, darüber hinaus ihre innere Abwehr gegen den Kriegsdienst sowie ihre gemütslabile Konstitution. Anders als beim Konzept der traumatischen Neurose sahen die Vertreter der psychischen Genese gute Aussichten, den „Kriegsneurotiker“ wieder fronttauglich zu therapieren. Ging Oppenheim bei der traumatischen Neurose noch von einem determinierten, kaum zu beeinflussenden Krankheitsprozess aus, so gaben sich Gaupp und seine Unterstützer von einem psychologisch beeinflussbaren Verlauf und guten Heilungschancen überzeugt.

Die Verfechter des psychogenen Erklärungsansatzes sollten sich auf dem Kongress gegenüber der Ansicht Oppenheims klar und deutlich durchsetzen. Für die psychisch kranken Soldaten hatte diese Weichenstellung mitunter furchtbare Folgen. Unter Verweis auf die notwendige „Willenskraft“ des Patienten zur Überwindung der Kriegsneurose entwickelten die Militärpsychiater äußerst schmerzvolle Therapiemethoden, die heute drastisch anmuten, allerdings seinerzeit zum ersten Mal Heilungsaussichten bzw. Chancen auf Symptomfreiheit beim Soldaten in Aussicht stellten. Durch die sogenannte „aktive Kriegsneurotikertherapie“ war man sich sicher, das Problem der „Kriegszitterer“ in den Griff zu bekommen und somit einen entscheidenden Beitrag zum siegreichen Ausgang des Krieges zu leisten.

Die „aktive Kriegsneurotikertherapie“

Ein Höhepunkt auf dem Kongress der Militärpsychiater war die Präsentation der so genannten „Kaufmann-Kur“. Das oberste Prinzip des Psychiaters Fritz Kaufmann (1875 - 1941) war die „Heilung“ des „Kriegsneurotikers“ in einer Sitzung. Die Behandlung begann mit einer suggestiven Vorbereitung, in der dem Patienten unmissverständlich die Entschlossenheit des Therapeuten signalisiert wurde. Daraufhin verabreichte Kaufmann dem Soldaten „kräftige Wechselströme“ in 3-5-minütigen Intervallen. Sie wurden durch Suggestion in scharfem militärischem Befehlston begleitet. „Der gewaltige Schmerzeindruck“, so gab sich Kaufmann überzeugt, würde den Patienten „in die Gesundung hinein zwingen“ [5].

Nachdem er seine Methode in München vorgestellt hatte, war das Interesse an dieser Behandlungsform im Kollegenkreis geweckt. Viele Experten, die während des Krieges Kaufmanns Therapie übernommen hatten, wollten durch sie über 95 % der Patienten von ihren Symptomen befreit haben. Tatsächlich jedoch scheint die Rückfallquote bei den Soldaten hoch gewesen zu sein. Zudem traten bei diesem Verfahren auch Todesfälle auf. Der führende Neurologe Max Nonne hatte während des Krieges bei einer solchen von Kaufmann durchgeführten Behandlung mit schmerzhaften elektrischen Strömen hospitiert und seine Eindrücke darüber schriftlich festgehalten:

„Im Halbdunkel liegt ein alter Hysteriker auf meinem Behandlungstisch. Das heißt: er schleppte sich auf zwei Stöcken hängend, zitternd, mit steifen verkreuzten Beinen in unbeschreiblich grotesken Gangfiguren. Wie dieser Mann nun auf dem Behandlungstisch liegt und ich nehme die Elektrode in die Hand, da geschieht etwas Unbegreifliches: Er verwandelt sich unter meinen Augen in einen anderen. Ein steifer Blick, ein verzerrtes Gesicht, die Muskeln wie Stricke angespannt, fortstrebend, dagegenstrebend und zusammengekrümmt. Und mit dem blinden Sträuben und Drängen läuft gleich noch ein zweiter Gang an: Ein Zittern, Krachen und Zucken – die Zähne klappern, die Haare sträuben sich, der Schweiß tritt auf das blass gewordene Gesicht. Was noch durch diesen Tumult hindurchdringt, das sind kurze, scharfe Zurufe, festes Anfassen, rascher, kräftiger Schmerz. Und unter diesen Reizen tritt, wieder mit einem plötzlichen Ruck, eine zweite Verwandlung ein. Man hat fast ein körperliches Gefühl davon, so als ob ein ausgedrehtes Gelenk wieder einschnappte. Auf einmal ist der Wille glatt und gerade und die Muskeln folgen beruhigt, willig seinem Antrieb.“ [6]

Nonne selbst hatte während des Ersten Weltkrieges einen anderen therapeutischen Schwerpunkt: Er entwickelte ein hypnotisches Suggestionsverfahren, mit dem er den „Krankheitswillen“ der Patienten überwinden wollte. Laut seinen eigenen Angaben gelang dies in 80 - 90 % der Fälle. 1918 sollte er seine Behandlungsmethoden auch in Form eines Stummfilmes präsentieren. Unter dem Titel „Funktionell-motorische Reiz- und Lähmungszustände bei Kriegsteilnehmern und deren Heilung durch Suggestion in Hypnose“ wurden insgesamt 14 Fälle von „Kriegsneurose“ vorgeführt. Nonne präsentierte sich hier als „omnipotenter Heiler“, der über magische therapeutische Fähigkeiten zu verfügen schien [7].

Ebenfalls filmisch festgehalten wurde die Arbeit in einem weiteren Therapiezentrum für „Kriegsneurotiker“, dem badischen Reservelazarett Hornberg. Dort entwickelte der Psychiater Ferdinand Kehrer (1883 - 1966) seine Methode des „Zwangsexerzierens“, wohinter sich militärischer Drill, verstärkt durch elektrische „Hilfen“, verbarg. Kehrer kombinierte das Zwangsexerzieren mit einer anschließenden Arbeitstherapie in der Landwirtschaft oder Munitionsfabrik und hatte das Verfahren so weit perfektioniert, dass dieser Ort von anderen Fachleuten als das „Lourdes“ für „Kriegsneurotiker“ betrachtet wurde [8]. Soldaten wiederum, die unter einer funktionellen Stummheit litten, erwartete die so genannte Mucksche Kehlkopftherapie, benannt nach dem Essener Neurologen Otto Muck (1871 - 1942). Hierbei wurde den verstummten Kriegsteilnehmern eine metallische Kugel in den Kehlkopf eingeführt. Durch die dadurch verursachte Erstickungsangst sollte der Patient seine Sprachfähigkeit wiedererlangen [9].

Den rigiden militärpsychiatrischen Methoden war gemein, dass sie allesamt – neben physischen Interventionen – auf die Kraft der Suggestion setzten. Somit handelte es sich bei der „aktiven Kriegsneurotikerbehandlung“ im Kern um Psychotherapie – „wenn auch in ihrer rohesten und äußerlichsten Form“ [10]. Aus dem Einbeziehen psychischer Faktoren in das ätiologische Spektrum der „Kriegsneurose“ folgte die Hinwendung zu psychotherapeutischen Techniken. Deren breite Rezeption im Ersten Weltkrieg ist insofern bemerkenswert, als sich die Universitätspsychiatrie der Psychotherapie gegenüber bis dato sehr reserviert verhalten hatte [11]. Als Militärpsychiater mit dem massenhaften Auftreten der „Kriegsneurosen“ konfrontiert, stellten diese Jahre für viele Psychiater eine Art psychotherapeutischen „Crash-Kurs“ dar.

Der therapeutische Alltag im Ersten Weltkrieg

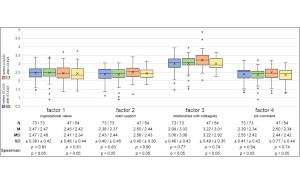

In der bisherigen Forschungsliteratur wurde lange Zeit eine Dominanz der eben beschriebenen drakonischen kriegspsychiatrischen Konzepte für den Behandlungsalltag im Ersten Weltkrieg unterstellt [12]. Diese These konnte nun anhand des eingangs erwähnten Forschungsprojektes „Krieg und medikale Kultur. Patientenschicksale im Zeitalter der Weltkriege“ erstmals empirisch überprüft werden [2, 3, 13]. In der untersuchten Stichprobe von insgesamt knapp 500 Lazarettakten waren mit den Diagnosen „Hysterie“, „Neurasthenie“, „Neurose“, „Granatschock“ sowie mit der Kategorie „nervöse Leiden“ die Krankheitsbezeichnungen vorherrschend, die zeitgenössisch unter dem Begriff der „Kriegsneurose“ subsumiert wurden. Sie bildeten mit 352 Fällen die größte Gruppe. „Klassische Geisteskrankheiten“ wie manisch-depressive Erkrankung oder Schizophrenie spielen demgegenüber nur eine unbedeutende Rolle. Unter den militärpsychiatrischen Leiden waren „Hysterie“ (39 %) und „Neurasthenie“ (36 %) die deutlich häufigsten Nennungen.

Die Auswertung der zur Anwendung gelangten Therapiemethoden brachte das bemerkenswerte Resultat hervor, dass die damaligen aktuellen medizinischen Theorien und Schemata in der Basisbehandlung der seelisch erkrankten Soldaten nur zu einem gewissen Teil umgesetzt wurden. Die Behandlungs- und Beurteilungspraxis der Ärzte war im Gegenteil differenzierter, als es der Tenor der Verlautbarungen auf dem kriegspsychiatrischen Kongress in München oder in den medizinischen Fachzeitschriften vermuten ließ. Während dort beinahe ausschließlich die einschlägige „aktive Kriegsneurotikerbehandlung“ präsentiert und diskutiert wurde, ging es in der alltäglichen Arbeit primär um eine Wiederherstellung der psychischen wie auch der physischen Kräfte mit einfachen roborierenden Maßnahmen. Die Zahlen der Lazarettaktenauswertung sprechen dabei eine deutliche Sprache: Lediglich 24 % der Kriegsneurotiker wurden mit Hilfe einer kombinierten Suggestiv- und Elektrotherapie behandelt. Am häufigsten wurden die neuen drakonischen Therapiemethoden bei Soldaten mit der Diagnose „Hysterie“ angewandt. Sie mussten sich in rund 36 % der Fälle einer „aktiven Kriegsneurotikertherapie“ unterziehen. Die neu entwickelten Behandlungsmethoden fanden demnach eher selten Anwendung, stattdessen blieb es im überwiegenden Maße bei einer konventionellen Form der Therapie, die sich im Wesentlichen auf Ruhe und Erholung beschränkte. Den Soldaten wurden in diesen Fällen vor allem Bettruhe, kräftigende Kost sowie Beruhigungsmittel wie Brom oder Baldrian verordnet. Dieser eher milde Therapiemix findet sich auch in den beiden folgenden kurzen Einzelfalldarstellungen wieder.

Ende 1916 wurde der Reservist Maximilian B. durch das Einschlagen einer Granate in nächster Nähe verschüttet und am 26. November 1916 in ein Kriegslazarett in Flandern eingewiesen. Von dort verlegte man ihn wenige Tage später in ein Lazarett nach Deutschland. Den Aufzeichnungen in der Lazarettakte zufolge litt er unter Lid- und Muskelzittern und stark beschleunigter Herztätigkeit, wirkte verstört und war laut Aufnahmebefund in einer „weichlich-reizbaren Stimmung“. Die behandelnden Ärzte diagnostizierten eine „nervöse Erschöpfung“, die zunächst mit Ruhe und Brom, dann auch mit einem verschriebenen Aufenthalt an frischer Luft und Salzbädern behandelt wurde. Am 13. Januar 1917 wurde er als garnisondienstverwendungsfähig entlassen, das heißt man beorderte ihn zunächst zum Standort seines Truppenteils und nicht direkt zurück an die Front. Auf einen vergleichbaren Behandlungsverlauf weist die Krankenakte des Vize-Feldwebels Emil S. hin. Nur vier Tage nach seiner Aufnahme wegen „Hysterie“ in das Kriegslazarett Gent wurde er am 14. August 1917 nach Deutschland in das Reservelazarett Solingen weiterverlegt. Dort verordneten ihm die Ärzte Bettruhe, Spaziergänge durch das Wuppertal sowie Entspannungsbäder. Diese Therapie war insofern erfolgreich, als sich der Patient frischer fühlte und nach 14- tägigem Erholungsurlaub ebenfalls zu seinem Truppenteil entlassen wurde.

In das Bild eines differenzierten therapeutischen Alltags fügen sich auch die statistischen Erhebungen zur Behandlungsdauer der psychisch erkrankten Soldaten ein. Das berühmt gewordene Diktum von Sigmund Freud, der 1920 – im Rückblick auf den Ersten Weltkrieg – die Militärpsychiater als Maschinengewehre hinter der Front bezeichnete, die die ihnen anvertrauten Soldaten schnellstmöglich dorthin zurücktreiben wollten, wurde in der Forschungsliteratur bereitwillig aufgenommen [12]. Doch auch hier befördert die empirische Auswertung der Lazarettakten eine beachtenswerte Diskrepanz zu den zeitgenössischen Verlautbarungen führender Fachvertreter. Besieht man sich die Dauer der Lazarettbehandlung, so wird deutlich, dass den seelisch kranken Soldaten durchaus Zeit zur Regeneration zugestanden wurde und sie auch eher selten direkt vom Lazarett aus an die Front zurückbeordert wurden. Die durchschnittliche Hospitalisierungsdauer belief sich auf etwa zwei Monate. Nach der Entlassung aus dem Lazarett kehrten die Soldaten zunächst mehrheitlich zu ihrem Garnisonstruppenteil (30,8 %) zurück. Lediglich 22 % der psychisch erkrankten Soldaten mussten direkt an die Front zurückkehren. Weitere 15,7 % wurden als arbeitsverwendungsfähig entlassen und vornehmlich in kriegswichtigen Betrieben eingesetzt. In etwa die gleiche Anzahl an Soldaten (15,1 %) verließ als gänzlich „dienstunbrauchbar“ das Heer. Die Bemühungen von Politik, Militär und führenden psychiatrischen Fachvertretern um eine effiziente Wiedereingliederung psychisch kranker Soldaten in den Kriegsdienst stießen hier an ihre Grenzen. Auch in dieser Hinsicht ließen sich die Beschlüsse der Münchener Tagung nicht in die Tat umsetzen.

Eine weitere erstaunliche Diskrepanz zur publizierten Literatur ist die fehlende Dichotomie einer unterschiedlichen Gefreiten- (Hysterie) und Offiziersbehandlung (Neurasthenie). So befinden sich in dem von uns untersuchten Sample fast gänzlich Angehörige einfacher Mannschaften, die mit dem Label des „Neurasthenikers“ versehen und damit milderen Therapien zugeführt wurden. Der häufig in der Sekundärliteratur gezogene Schluss, dass die Diagnose Neurasthenie, da nicht derart negativ konnotiert wie die Krankheitsbezeichnung Hysterie, insbesondere für Offiziere vergeben worden sei und nicht an Mannschaften, konnte nicht bestätigt werden [14]. Aus den Lazarettakten geht vielmehr hervor, dass die Neurasthenie als diagnostischer Sammelbegriff für nicht genau zu klassifizierende psychische – aber auch physische – Erschöpfungssymptome verwandt wurde.

Generell weisen die Lazarettakten auf ein sehr pragmatisches Arzt-Patient-Verhältnis hin. Für die meisten Frontärzte stand es schlichtweg außer Frage, dass die seelische Dekompensation des Soldaten einzig und allein mit seinem Kriegserleben zu tun haben konnte. Dies verwundert nicht, wenn man sich den Behandlungsalltag der Lazarettmediziner vor Augen führt. Gerade in den oftmals überfüllten und schlecht ausgerüsteten Feldlazaretten des Ersten Weltkrieges waren die Militärärzte vollkommen damit ausgelastet, ihren Patienten gegenüber eine Art Krisenmanagement zu betreiben. Selbst in unmittelbarer Frontnähe im Einsatz hatten diese Ärzte zudem eine realistische Vorstellung davon, was der Soldat im Krieg leisten musste. Gerade den Medizinern mit ausgiebiger Fronterfahrung erschienen die Symptome der Soldaten in hohem Maße plausibel, erfuhren sie doch die Kriegsstrapazen am eigenen Leibe, wenn sie monatelang mit ihren Feldlazaretten hinter den Truppen herzogen, um dann, in unmittelbarer Nähe zur Front selbst im Kugelhagel stehend, die verschütteten, panischen und zitternden Soldaten rund um die Uhr zu verpflegen [15].

Das Deutungsmonopol über die „Kriegsneurose“ hatte jedoch eine kleine Gruppe von Universitätsprofessoren inne. Diese hielten sich während des Krieges zum größten Teil in der Heimat auf, ihre Aufenthalte an der Front waren, wenn überhaupt, nur sporadisch und ein Austausch zwischen Front- und Heimatärzten fand während der Kriegszeit selten statt. Die seelisch kranken Soldaten wiederum, die sie in den Reservelazaretten zu Gesicht bekamen, waren zu diesem Zeitpunkt bereits mehrere Wochen oder gar Monate in Behandlung und hielten sich somit schon für geraume Zeit fernab des Kriegsalltages auf [16]. Kurzum: Die Psychiater, die den Diskurs über Ätiologie und Therapie der „Kriegsneurose“ bestimmten, erlebten das Kriegsgeschehen nur in gefilterter Form.

Die hier beschriebene Diskrepanz sollte sich bis Kriegsende auch nicht mehr verringern. Die von den führenden Fachvertretern unentwegt propagierten Forderungen nach einer konsequenteren, härteren und schnelleren Behandlung der psychisch kranken Soldaten hatten keinen entscheidenden Einfluss auf den therapeutischen Alltag, wo primär an den herkömmlichen Behandlungsmethoden festgehalten wurde und die „aktive Kriegsneurotikertherapie“ lediglich eine Option neben mehreren anderen blieb. Dieser Befund ist im Übrigen wohl nicht nur für die Arbeit der Ärzte an der Front zu erheben. Neue Lokalstudien machen deutlich, dass selbst in den Heimatlazaretten oftmals an den herkömmlichen Therapien festgehalten wurde [17]. Die militärpsychiatrische Elite war sich dessen auch bewusst. Die fehlende Härte im Kampf gegen die „Kriegsneurose“ war für sie im Rückblick auch der Grund, warum man dieses Phänomen im Ersten Weltkrieg letztlich nicht in den Griff bekommen hatte. Man wähnte sich auf dem richtigen Weg, sei jedoch bedauerlicherweise auf halber Strecke ausgebremst worden, so lässt sich die Gefühlslage des psychiatrischen Establishments nach 1918 beschreiben [18]. Raum für Selbstkritik war aus dieser Logik heraus nicht zu erwarten, vielmehr die in die Zukunft gewandte Forderung nach mehr Konsequenz in der praktischen Umsetzung ihrer Lehrmeinung. Doch bis diese zum ausschließlich akzeptierten und vor allem in der Praxis umgesetzten Krankheitskonzept wurde, vergingen noch einige Jahre. Während die Vertreter der „herrschenden Lehre“ in der Weimarer Republik im Zuge der Versorgungsfragen psychisch kranker Soldaten noch vergeblich für eine umfassende Umsetzung ihrer Vorstellungen fochten, avancierte ihr Erklärungsansatz im Nationalsozialismus zur unumstößlichen Lehrmeinung – und sollte es bis weit in die bundesrepublikanischen Jahre hinein bleiben [19, 20].

Resümee

Nachdem die Militärpsychiatrie zu Beginn des Ersten Weltkrieges von dem epidemischen Auftreten der „Kriegsneurose“ vollkommen überrascht worden war, wollte man durch neu konzipierte, für den Patienten äußerst schmerzvolle Therapiemethoden dieses Krankheitsphänomen in den Griff bekommen und dadurch entscheidend zum siegreichen Verlauf der Kampfhandlungen beitragen. Einen Wendepunkt stellte dabei der 1916 abgehaltene kriegspsychiatrische Kongress in München dar. Hier wurde im Hinblick auf die Ätiologie und Therapie der „Kriegsneurose“ ein neues Konzept beschlossen. Dass der therapeutische Aufbruch im Ersten Weltkrieg ein elitärer, vornehmlich auf eine bestimmte psychiatrische Diskursgemeinschaft begrenzter war, belegen die Resultate der Lazarettaktenauswertung. Die hier dargestellten Ergebnisse hinsichtlich Therapie, Behandlungsdauer und Entlassungsart psychisch kranker Soldaten machen deutlich, dass man vom medizinischen Fachdiskurs der Kriegsjahre nicht auf den Behandlungsalltag schließen kann. Vielmehr muss zwischen den von deutschnationalem Pathos und großer Heilungseuphorie begleiteten therapeutischen Theorien des psychiatrischen Establishments einerseits und den nüchtern pragmatischen Ansätzen der meisten Lazarettärzte, die unter dem Eindruck des Fronterlebens psychische Leiden als kriegsbedingte Krankheiten ansahen, unterschieden werden. Die Tatsache, dass Diskurs- und Alltagsebene derart divergierten, weist darauf hin, dass ein von oben initiierter Paradigmenwechsel sich selbst in autoritären Institutionen wie dem Militär oder der Psychiatrie nicht umgehend in die Praxis umsetzen lässt.

Literaturverzeichnis

- Leed E: No Man’s Land:. Combat and Identity in World War I. Cambridge: Cambridge University Press 1979; 163-192.

- Prüll L und Rauh P (Hrsg.): Krieg und medikale Kultur. Patientenschicksale und ärztliches Handeln in der Zeit der Weltkriege (1914- 1945). Göttingen: Wallstein 2014.

- Peckl P: Krank durch die „seelischen Einwirkungen des Feldzuges“? Psychische Erkrankungen der Soldaten im Ersten Weltkrieg und ihre Behandlung. In: Prüll L und Rauh P (Hrsg.): Krieg und medikale Kultur. Patientenschicksale und ärztliches Handeln in der Zeit der Weltkriege (1914-1945). Göttingen: Wallstein 2014; 30-89.

- Lerner P: Nieder mit der traumatischen Neurose, hoch die Hysterie. Zum Niedergang und Fall des Hermann Oppenheim (1889-1919). Psychotherapie 1997; 2: 16-22.

- Kaufmann F: Die planmäßige Heilung komplizierter psychogener Bewegungsstörungen bei Soldaten in einer Sitzung. Münchener Medizinische Wochenschrift 1916; 63: 802-804.

- Nonne M: Therapeutische Erfahrungen an den Kriegsneurosen in den Jahren 1914 bis 1918. In: Bonhoeffer K (Hrsg.): Handbuch der ärztlichen Erfahrungen im Weltkriege (1914-1918). Leipzig: Barth 1922; 108f.

- Köhne JB: Kriegshysteriker. Strategische Bilder und mediale Techniken militärpsychiatrischen Wissens (1914-1920). Husum: Matthiesen 2009.

- Wollenberg R: Erinnerungen eines alten Psychiaters. Stuttgart: Enke 1931.

- Muck O: Heilung von schwerer funktioneller Aphonie. Münchener Medizinische Wochenschrift 1916; 63: 441.

- Kronfeld A: Psychotherapie. In: Birnbaum K (Hrsg.): Handwörterbuch der Medizinischen Psychologie. Leipzig: Thieme 1930; 454f.

- Roelcke V: Rivalisierende „Verwissenschaftlichungen des Sozialen“. Psychiatrie, Psychologie und Psychotherapie im 20. Jahrhundert. In: Reulecke J und Roelcke V (Hrsg.): Wissenschaften im 20. Jahrhundert. Universitäten in der modernen Wissenschaftsgesellschaft. Stuttgart: Steiner 2008; 131-148.

- Riedesser P und Verderber A: „Maschinengewehre hinter der Front.“ Zur Geschichte der deutschen Militärpsychiatrie. Frankfurt/ Main: Fischer 1996.

- Rauh P: Die militärpsychiatrischen Therapiemethoden im Ersten Weltkrieg. Diskurs und Praxis. In: Schmuhl HW und Roelcke V (Hrsg.): „Heroische Therapien“. Die deutsche Psychiatrie im internationalen Vergleich (1918-1945). Göttingen: Wallstein 2013; 31- 49.

- Hofer HG: Nervenschwäche und Krieg. Modernitätskritik und Krisenbewältigung in der österreichischen Psychiatrie (1880-1920). Wien u.a.: Böhlau 2004; 220-226.

- Rauh P: Victory for the “Most Enduring Hearts”. The Treatment of Physically Exhausted Soldiers in the German Army (1914-1918). In: Hofer HG, Prüll CR and Eckart WU (eds.): War, Trauma and Medicine in Germany and Central Europe (1914-1939). Freiburg: Centaurus 2011; 179f.

- Lisner W: Fachzeitschriften als Selbstvergewisserungsinstrumente der ärztlichen Profession? Zu Funktionen und Profilen der medizinischen Wochenschriften Münchener Medizinische Wochenschrift, Deutsche Medizinische Wochenschrift, British Medical Journal und The Lancet (1919-1932). In: Stöckel S, Lisner W und Rüve G (Hrsg.): Das Medium Wissenschaftszeitschrift seit dem 19. Jahrhundert. Verwissenschaftlichung der Gesellschaft – Vergesellschaftung von Wissenschaft. Stuttgart: Steiner 2009; 116.

- Hermes M: Krankheit – Krieg. Psychiatrische Deutungen des Ersten Weltkrieges. Essen: Klartext 2012.

- Prüll CR: Die Bedeutung des Ersten Weltkriegs für die Medizin im Nationalsozialismus. In: Krumeich G (Hrsg.): Nationalsozialismus und Erster Weltkrieg. Essen: Klartext 2010; 378.

- Neuner S: Politik und Psychiatrie. Die staatliche Versorgung psychisch Kriegsbeschädigter nach dem Ersten Weltkrieg in Deutschland (1920-1939). Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht 2011.

- Goltermann S: Die Gesellschaft der Überlebenden. Deutsche Kriegsheimkehrer und ihre Gewalterfahrungen im Zweiten Weltkrieg. München: Pantheon 2009.

Bildquellen:

Abb. 1: Bundesarchiv, Bild 183-R05951

Abb. 2: Bundesarchiv-Militärarchiv

Abb. 1: An der Front bei Arras: Deutsche Soldaten im Schützengraben während einer Kampfpause 1916

Abb. 2: Lazarettakte des Soldaten Johann M.

Datum: 26.08.2014

Wehrmedizinische Monatsschrift 2014/7