DIE KRIEGSBEDINGTE ENTWICKLUNG NEUER MEDIZINISCHER SPEZIALDISZIPLINEN - DAS BEISPIEL MUND-, KIEFER- UND GESICHTSCHIRURGIE

R. Vollmuth, St. Zielinski

Zusammenfassung:

Mit dem Ersten Weltkrieg wurde die Medizin in Bezug auf die ungeheure Anzahl der Verwundeten wie auch hinsichtlich der Art und Qualität der Verletzungen vor zum Teil vollkommen neue Herausforderungen gestellt. Ursachen waren vor allem der Stellungskrieg, die dadurch bedingte Kriegsführung und neuartige Waffenwirkungen, die auch das Verletzungsspektrum beeinflussten.

Dies führte notgedrungen zu einem immensen Innovationsdruck in organisatorisch-taktischer und in medizinisch-wissenschaftlicher Hinsicht. In der Medizin wurden neue Verfahren erprobt, weiterentwickelt und angewandt; neue Fachgebiete und Disziplinen bildeten sich aus, wurden stark aufgewertet oder konnten sich gar unmittelbar etablieren. Im vorliegenden Beitrag wird diese kriegsbedingte Entwicklung neuer medizinischer Spezialdisziplinen am Beispiel der Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie exemplarisch dargestellt.

Schlagworte: Erster Weltkrieg, medizinische Spezialfächer, Gesichtsverletzungen, Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie, Zahnmedizin.

Summary

The First World War issued some completely new challenges for medicine on account not only of the huge number of soldiers wounded in action, but also of the qualities and types of the injuries they suffered. The primary causes were the fact that the war was a trench war, the way it was waged as a result of this, and new kinds of weapon effects which also had an impact on the range of injuries inflicted. This unavoidably led to the build-up of an immense pressure for innovation both in organizational and tactical as well as in medical and scientific respects. In medicine, new procedures were tried, improved and applied; new fields and specialties either evolved, were greatly enhanced or were indeed able to establish themselves directly. The present article will explain this warrelated development of new medical specialties, taking oral and maxillofacial surgery as an example.

Keywords: First World War, medical specialties, facial injuries, oral and maxillofacial surgery, dentistry.

Einführung

Der Erste Weltkrieg, die „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“, hatte sowohl während des Krieges als auch in dessen Folge Auswirkungen auf Militär und Gesellschaft, Soldaten und Zivilbevölkerung, auf die Politik und die Neugestaltung der Staatenwelt beziehungsweise der Machtordnung in Europa (und weit darüber hinaus), auf die gesellschaftlichen und sozialen Entwicklungen und andere Felder. Und er sollte auch die Medizin, deren Entwicklung sowie die Formen und Umstände der Berufsausübung maßgeblich beeinflussen.

Bedingt war dies nicht zuletzt durch vielfältige Unterschiede und Neuerungen im Vergleich zu vorhergehenden Kriegen: Zum einen führte der nach dem anfänglichen Bewegungskrieg vor allem an der Westfront schnell einsetzende Stellungskrieg mit seinen Besonderheiten, auf die noch einzugehen sein wird, zu neuartigen Verletzungen und zu einem Verwundeten- und Krankenanfall nie dagewesenen Ausmaßes. Neuerungen in der Waffentechnik, insbesondere eine wesentlich höhere Schussfrequenz, Artillerie und Splittergeschosse, hatten verheerende Wirkungen auf den menschlichen Körper, wie andererseits die Einführung des Stahlhelms als neue Schutzwaffe ebenfalls das Verletzungsspektrum beeinflusste. Die Sanitätsdienste der kriegsführenden Parteien standen vor immensen organisatorischen, logistischen und medizinischen Aufgaben und Herausforderungen als Folge dieser Kriegsführung und der dadurch massenhaft verursachten Verwundungen.

Das Gesicht der Medizin hatte sich bereits im ausgehenden 19. und beginnenden 20. Jahrhundert wesentlich gewandelt: Fortschritte wie die Einführung der Anti- und Asepsis und die Entwicklung wirksamer Anästhesieverfahren hatten unmittelbaren Einfluss auf die Weiterentwicklung der Chirurgie; die bakteriologische Forschung ermöglichte die gezielte Bekämpfung zuvor unbekannter Erreger und Verabreichung wirksamer Impfungen gegen Infektionen, denen man bislang hilflos gegenüber gestanden hatte; und die Entdeckung der Röntgenstrahlen erschloss eine neue Dimension der Diagnostik, um nur einige Beispiele zu geben. Vor diesem Hintergrund führten die Anforderungen an die Militärärzte im Ersten Weltkrieg zu weiteren Anstrengungen in der theoretischen und klinischen Forschung wie auch in der Medizintechnik und lösten einen weiteren Innovationsschub aus.

Aufgrund besserer Möglichkeiten, nun auch das Leben von Schwer- und Schwerstverletzten zu retten, war das Bild der Kriegs- und Nachkriegsgesellschaften von Kriegsinvaliden geprägt, und auch die psychisch Traumatisierten dürfen in diesem Kontext nicht vergessen werden. Sie alle erinnerten die Gesellschaft an den Krieg, die Niederlage und die Folgen, und ihr Ansehen wandelte sich „vom positiv besetzten Kriegshelden zu einem unerwünschten Negativsymbol für den gesellschaftlichen Zusammenbruch“ [1, Zitat S. 23; vgl. auch die Beiträge von W. U. Eckart und P. Rauh in diesem Heft]: Ein- oder Mehrfachamputierte, Kriegsblinde, Menschen mit entsetzlichen Entstellungen des Gesichts und andere Invaliden sollten einer Versorgung zugeführt werden. Sie stellten nicht nur die Sozialsysteme, sondern auch die Medizin, die Medizintechnik, die Orthopädietechnik und die wiederherstellende Chirurgie vor weitere neue Herausforderungen – dies allerdings nicht nur aus humanitärem Antrieb, sondern ganz wesentlich deshalb, um dieses „Negativsymbol“ zu kaschieren und darüber hinaus die Invaliden wieder in den Arbeitsprozess eingliedern zu können.

In der Folge kam es zur Entwicklung, zum Aufschwung oder gar zur Verselbstständigung neuer medizinischer Felder, teilweise auch von Fachgebieten oder Fächern. Hierzu einige Beispiele: So erhielten die Röntgendiagnostik und die Transfusionsmedizin durch die Erfahrungen und Erfordernisse auf dem Schlachtfeld vielfältige Impulse, die auch die Entwicklung der entsprechenden Fachdisziplinen beförderten [vgl. auch den Beitrag von A. Müllerschön in diesem Heft]. Der Orthopädie, die sich der sogenannten „Krüppelfürsorge“ angenommen hatte, und damit einhergehend der Orthopädietechnik bot sich nun bei der Versorgung der enormen Zahl an Kriegsinvaliden ein reiches und vielschichtiges Betätigungsfeld [2; 1, S. 152 - 237]. Und die massiven Mund-, Kiefer- und Gesichtsverletzungen der Soldaten sowie die dadurch oftmals hervorgerufenen Entstellungen bewirkten letztlich die Begründung des Faches Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, das im vorliegenden Beitrag eingehender – und exemplarisch für die Fächerentwicklung – betrachtet werden soll. Im Fokus dieses Beitrags stehen dabei die grundlegenden Voraussetzungen, Bedürfnisse und Faktoren, die diese Fachentwicklung bedingten bzw. erst möglich machten. Die organisatorischen und institutionellen Strukturen oder die fachlichen Inhalte, die aus dieser Entwicklung resultierten, können in diesem Rahmen allenfalls angedeutet werden und müssen anderen Untersuchungen vorbehalten bleiben.

Zahnärzte im Ersten Weltkrieg

Ein wesentliches Moment bei der Entwicklung des neuen Faches Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie bildeten die neuen Strukturen einer zahnärztlichen Versorgung, die im Ersten Weltkrieg erstmals greifbar waren. Natürlich hat es in allen Epochen Soldaten gegeben, die an Zahnerkrankungen litten und einer Behandlung zugeführt werden mussten. Und auch die Traumatologie des Mund-, Kiefer- und Gesichtsbereiches bildete einen nicht unwesentlichen Teil der Arbeit früherer Feld- und Wundärzte; dies belegen etwa die chirurgisch-feldärztlichen Manuale und Bücher des ausgehenden Mittelalters und der frühen Neuzeit, worin sowohl die Versorgung von Weichteilverletzungen im Gesichtsbereich als auch die Therapie von Frakturen oder Luxationen (wie beispielsweise Nasen- und Kieferfrakturen, Unterkieferluxationen und Zahnluxationen), bis hin zu rekonstruktiven Verfahren wie der Rhinoplastik entsprechend akzentuiert werden [3, 4].

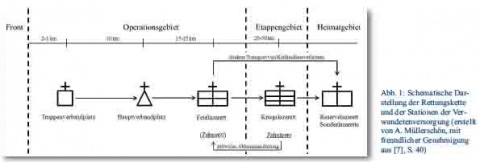

Von einer strukturierten zahnärztlichen Versorgung konnte allerdings noch lange keine Rede sein. Erst in den letzten Jahren des 19. Jahrhunderts, ab 1897 mit Bayern als Vorreiter, wurden Militärärzte zahnärztlich fortgebildet und es kam zur Etablierung erster Zahnstationen in den Garnisonslazaretten. Eine Wende setzte mit der Kriegssanitätsordnung (K.S.O.) des Jahres 1907 ein [5], worin die zahnärztliche Versorgung im Krieg erstmals systematisch und strukturell geregelt wurde [5, 6, 7, 8; vgl. Abb. 1]. Dies freilich zunächst in einem Umfang, der bei weitem nicht ausreichend war. In den Kriegslazarettabteilungen der Etappe waren zunächst jeweils zwei Zahnärzte vorgesehen. Im Laufe des Krieges wurde diese personelle Ausstattung mehrmals erhöht, bereits im Dezember 1914 zunächst auf drei, im Oktober 1915 auf fünf Zahnärzte; im März und Dezember 1916 erfolgten jeweils weitere personelle Aufstockungen um einen Zahnarzt, so dass die Kriegslazarettabteilungen schließlich über sieben Zahnärzte verfügten [9]. Zweifellos war auch dies nicht ausreichend und insbesondere in den frontnahen Gebieten existierten zusätzliche inoffizielle, „schwarze“ zahnärztliche Behandlungseinrichtungen. Sie wurden illegal von Dentisten, Zahntechnikern und Zahnärzten betrieben, die eben nicht offiziell als Militärzahnärzte im Status oberer Militärbeamter Dienst leisteten, sondern als Mannschaftsund Unteroffiziersdienstgrade in anderen Funktionen einberufen worden waren [6, 7, 8].

Mit dieser Institutionalisierung von Zahnärzten in den Kriegslazarettabteilungen war aber die Grundlage für eine Kooperation von Chirurgie und Zahnmedizin geschaffen worden, die sich im weiteren Verlauf des Krieges ergeben sollte und der eine wichtige Rolle bei der Versorgung von Traumata des Mund-, Kieferund Gesichtsbereiches zukam.

Neue Waffen und Verletzungsbilder

Wie eingangs schon kurz angerissen, bedingten die Art und Weise der Kriegsführung einerseits wie die seit den vorausgegangenen Kriegen fortentwickelte Waffentechnik andererseits Verletzungsmuster, die in dieser Form, Anzahl und Intensität zweifelsohne neuartig waren.Sehr schnell war der anfängliche Bewegungskrieg an der Westfront in einen Stellungs- und Grabenkrieg übergegangen. Dies hatte deutliche Konsequenzen für die Lebensbedingungen der Soldaten: Mangelernährung, schlechte hygienische Zustände und Körperhygiene, Schlafentzug, unmittelbare Einflüsse der Witterung auf die Menschen und die Ausrüstung sowie das Zusammenleben unter zum Teil permanentem Beschuss auf engstem Raum. Alle diese Faktoren waren für die Gesundheit und die körperliche wie psychische Widerstandsfähigkeit der Soldaten von hoher Bedeutung. Und darüber hinaus waren auch die Art und die Häufigkeit der Verletzungen von dieser Form der Kriegsführung geprägt [10]: In den Gräben und Stellungen waren die unteren Körperregionen in der Regel verhältnismäßig gut geschützt, während die oberen Bereiche der Wirkung der feindlichen Schützen wie auch der Splitterwirkung von Handgranaten und Artilleriegeschossen naturgemäß in besonderem Maße ausgesetzt waren. Die Kampfhandlungen erforderten es immer wieder, den Schutz und die Deckung der Stellung zumindest teilweise aufzugeben und sich ganz oder mit bestimmten Körperpartien der möglichen feindlichen Waffenwirkung auszusetzen. Für Verletzungen besonders exponiert waren demgemäß der Oberkörper- und Brustbereich, die oberen Extremitäten und insbesondere der Kopf- und Halsbereich.

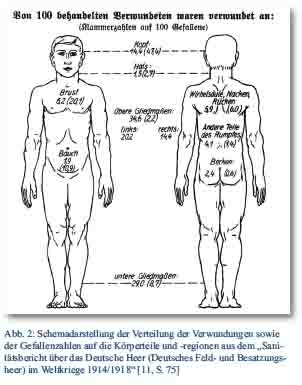

Nach dem „Sanitätsbericht über das Deutsche Heer (Deutsches Feld- und Besatzungsheer) im Weltkriege 1914/1918“ erlagen 47,4 % der Gefallenen den Kopfverletzungen, während von den „behandelten Verwundeten“ 14,4 % Kopfverletzungen erlitten hatten [11; siehe hierzu auch Abb. 2]. Diese Zahlen zeigen nicht nur die Häufigkeit der Verletzungen im Kopfbereich, sondern vor allem die Qualität, das heißt die Schwere der Verletzungen mit meist tödlichem Ausgang.

Bedeutenden Einfluss auf die Verletzungshäufigkeit, aber auch auf die Verletzungsmuster hatte die im Vergleich zu früheren Kriegen weiterentwickelte Waffentechnik. So ermöglichte die Entwicklung von Maschinengewehren eine wesentlich höhere Schussfolge; als Infanteriewaffen waren die kleinkalibrigeren mehrschüssigen Gewehre bzw. Mehrladegewehre Standard, die nicht nur über eine höhere Feuergeschwindigkeit, sondern auch über größere Reichweiten und eine höhere Zielgenauigkeit verfügten; und auch die Handgranaten nahmen gerade im Stellungs- und Grabenkrieg als Nahkampfwaffen einen hohen Stellenwert ein. Mit der übermächtigen Artillerie wurden vor allem Schrapnellgeschosse (mit Stahlkugeln gefüllte Streubomben) und Granaten verschossen [12, 13].

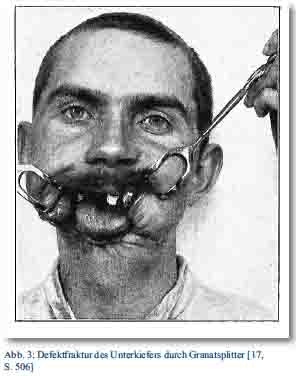

Die Splitter der Artilleriegeschosse und der Granaten verursachten keine glatten Wunden, sondern Zerreißungen des Gewebes mit zerfetzten Wundrändern, oft mit Substanzverlust, die naturgemäß schwerer zu versorgen waren [vgl. Abb. 3]. Selbst kleine und kleinste Splitter vermochten es, immensen Schaden anzurichten und besonders im Bereich des Hirnschädels bzw. des Gehirns schwerste oder gar tödliche Verletzungen hervorzurufen, wie etwa August Bier bereits in einem Gutachten vom 4. November 1915 feststellt [14, Anlage 3, S. 14 - 17]. Aber nicht nur die Projektile und die Granatsplitter verursachten schwere Verletzungen, vielmehr wurden vielfach Schmutz, Erdreich sowie Partikel von Bekleidungs- und Ausrüstungsgegenständen in die Wunde eingebracht – Folge dieser Verunreinigungen waren schwer beherrschbare Infektionen wie Wundstarrkrampf oder der besonders gefürchtete Gasbrand [10; vgl. hierzu und zum Stellungskrieg als besondere Herausforderung für die Medizin und den Sanitätsdienst auch den Beitrag von V. Hartmann in diesem Heft].

Die Einführung des Stahlhelms

Eine wichtige Zäsur bedeutete ab Februar 1916 die Einführung des Stahlhelms als Ersatz für die typisch preußische, dann auch von den anderen deutschen Staaten übernommene „Pickelhaube“, die gegen die Geschoss- und Splitterwirkungen im Stellungskrieg des Ersten Weltkrieges kaum wirksamen Schutz bot. Die maßgeblichen Protagonisten und treibenden Kräfte für die Einführung und Entwicklung des Stahlhelms waren der Berliner Ordinarius für Chirurgie und beratende Chirurg beim XVIII. Armeekorps August Bier (1861 - 1949) und der Ingenieur Friedrich Schwerd (1872 - 1953). Nach einem Gespräch mit Schwerd, worin dieser die technische Machbarkeit eines vor Geschosssplittern schützenden Helms erklärte, hatte Bier vor dem Hintergrund seiner kriegschirurgischen Erfahrungen mit einem Brief vom 15. August 1915 an den Armeearzt der 2. Armee die dringende Forderung nach Einführung eines Stahlhelms zum Schutz des Gehirns gegen Splitter und die dadurch hervorgerufenen schwersten Schädel-Hirnverletzungen erhoben. Der Stahlhelm wurde von Schwerd entwickelt und bereits Ende Januar/ Anfang Februar 1916 wurden die ersten Truppen mit dem neuen Helm ausgestattet; die vollständige Ausrüstung der Fronttruppen zog sich aber bis Ende 1917 hin [15, 16].

Um es noch einmal deutlich machen: Ziel des Stahlhelms war nicht der vollkommene Kopfschutz des Soldaten, sondern der Schutz vor den verhängnisvollen, durch Splitter hervorgerufenen Hirnverletzungen und ihren Folgen. Dies belegt eine Äußerung August Biers im Rahmen einer Besprechung vom 23. November 1915 über die Ergebnisse von Beschussproben des neuentwickelten Helms vor dessen Einführung:

„Der Gesichtsschutz hat lange nicht die Bedeutung wie die Gehirnverletzung. Man kann den ganzen Vorderteil des Gesichtes ersetzen. Diejenigen aber, die mit Schädelschüssen durchkommen, werden zu 90% ein klägliches Leben führen, es sind überhaupt die schlimmsten Krüppel die existieren, schlimmer als wenn 2 Beine und 1 Arm verloren sind. Die Leute werden nachher ein körperlich, geistiges und sozial unglückliches Leben führen und in den meisten Fällen kann man ihnen nur den Tod wünschen.“ [14, Anlage 3, S. 8].

Es liegt nun die Vermutung nahe, dass aufgrund der Einführung des Stahlhelms im Jahre 1916 und des dadurch verbesserten Schutzes von Hirnschädel und Gehirn viele Kopfverletzungen nicht mehr mittelbar oder unmittelbar tödlich verliefen, sondern dass vielmehr Mund-, Kiefer- und Gesichtsverletzungen, die zuvor durch die Vergesellschaftung mit letalen Verletzungen klinisch irrelevant waren, nun in verstärktem Maße singulär in Erscheinung traten und versorgt werden mussten – eine These, die Stefan Zielinski derzeit in einer Promotionsstudie anhand zeitgenössischer Literatur und Quellen verifiziert.

Einen Hinweis darauf gibt etwa Hermann Schröder in seinem Abschnitt „Die Kriegsverletzungen der Kiefer“ in August Borchards und Victor Schmiedens Werk „Die deutsche Chirurgie im Weltkrieg 1914 bis 1918“, worin er die Verletzungsverteilung und die Wirkung des Stahlhelms folgendermaßen bewertet:

„Die Schußverletzungen des Unterkiefers sind ungleich häufiger als die des Oberkiefers, was offenbar darauf zurückzuführen ist, daß viele Oberkieferschüsse mit Verletzungen des Gehirns kompliziert schon auf dem Schlachtfelde zum Tode führen und nicht zur Beobachtung und Behandlung gelangen.

Inwieweit die Einführung des modernen Stahlhelms das zahlenmäßige Überwiegen der Unterkieferverletzungen den Verletzungen des oberen Gesichts gegenüber begünstigt, läßt sich nicht mit Sicherheit übersehen; es hat jedenfalls den Anschein, als ob der Prozentsatz der Verletzungen des oberen Gesichtsschädels durch die Einführung dieses neuen Schutzmittels geringer würde.“ [17, S. 503].

Dies bestätigt neben anderen 1918 auch der Militärchirurg Johann von Ertl in der Einleitung zu seinem Chirurgiebuch:

„Man kann füglich behaupten, daß die verschiedenen Arten von Unterkieferverletzungen zu den speziellen Verletzungsformen dieses Weltkrieges gehören.“ [18, S. 1; vgl. auch Abb. 4].

Kooperation von Chirurgen und Zahnärzten

Sehr schnell wurde erkannt, dass Chirurgen allein diese Kieferverletzungen nicht ausreichend versorgen konnten, sondern dass hierzu neben einer schnellen und effizienten Erstversorgung im Sinne einer Ruhigstellung bzw. Schienung der verletzten Kieferfragmente die zahnärztliche Kompetenz unabdingbar war [17, S. 510; 18, S. 1f.; 19]. Die strukturelle Etablierung der Zahnmedizin im Sanitätsdienst des Ersten Weltkrieges hatte sich also nicht nur im Hinblick auf die Versorgung von Zahnerkrankungen gelohnt, sondern war vor allem auch der interdisziplinären und suffizienten Therapie der für diesen Krieg so typischen Kieferverletzungen zugute gekommen.

Nachdem zu Beginn des Krieges nur zwei Kieferschusslazarette existierten, wurden in der Folge weitere derartige Sonderlazarette und kieferchirurgische Stationen eingerichtet [7, 19]; für die Entwicklung des Faches waren beispielsweise die entsprechenden Einrichtungen in Berlin unter Hugo Ganzer (1879 - 1960) und in Düsseldorf unter Christian Bruhn (1869 - 1942) von besonderer Bedeutung – Ganzer und Bruhn gelang es, ihre kieferchirurgischen Stationen zu leistungsfähigen Kliniken auszubauen [20, 19].

Bereits während des Krieges und in den Jahren und Jahrzehnten danach fand die große Bedeutung der Mund-, Kiefer- und Gesichtsverletzungen ihren Niederschlag in der medizinischen Fachliteratur. Es wurden nicht nur entsprechende Kapitel in den allgemeinen Werken und Lehrbüchern zur Kriegschirurgie eingerückt, sondern vielfach entstanden Monographien und Lehrbücher, die ausschließlich auf die einschlägige Thematik fokussierten. So erschien beispielsweise schon während des Krieges, im Jahr 1916, das Buch „Die Kriegsverletzungen der Kiefer und der angrenzenden Teile. Ein kurzgefaßtes Lehrbuch für Zahnärzte und Ärzte zum Gebrauch im Felde und in der Heimat“ von Julius Misch und Carl Rumpel [21].

Ohne näher auf die medizinisch-chirurgischen Entwicklungen des im Entstehen befindlichen Faches eingehen zu können, vermag allein der Titel eines 1918 erschienenen Chirurgiebuches von Johann von Ertl anzudeuten, wie innovativ und weitreichend die Therapieansätze waren: „Die Chirurgie der Gesichtsund Kieferdefekte. Osteo-periostale Plastik. Gesichtsplastik. – Transplantation. – Transplantation mit biegsamem Transplantat. Beiträge zur Biologie der Knochen-Transplantation.“ [18]

Der Weg zum Facharzt für Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Noch um die Jahrhundertwende, gemäß der „Prüfungsordnung für Aerzte“ vom 28. Mai 1901, umfasste die ärztliche Prüfung einen Fächerkanon von sieben Fächern; unter anderem war eine chirurgische Prüfung abzulegen, die auch die Ohrenkrankheiten, die Haut- und venerischen Krankheiten sowie ggf. Halsund Nasenkrankheiten einschloss (hinsichtlich der Zuordnung dieser „kleinen“ Fächer waren gewisse Varianzen möglich). Die Zahnmedizin oder chirurgische Spezialfächer waren hingegen nicht explizit zu prüfen. Eine deutliche Ausweitung erfuhr dieser Fächerkanon allerdings mit der ersten deutschen Facharztordnung, die am 21. Juni 1924 auf dem 43. Deutschen Ärztetag in Bremen beschlossen wurde. In diesen „Leitsätzen zur Facharztfrage“, der sogenannten „Bremer Richtlinie“, die mit dem 1. Juli in 1924 in Kraft traten, waren 14 „Sonderfächer“ aufgeführt, darunter als Nr. 10 die „Zahn-, Kiefer- und Mundkrankheiten“ – ein medizinisches Fach, zu dessen Ausübung explizit auch eine Approbation als Zahnarzt gefordert wurde. Die „Bremer Richtlinie“ war im Übrigen eine Standesregelung der Ärzteschaft, die eine gesetzliche Regelung seinerzeit ablehnte. Bis auf wenige kleinere Änderungen sollte dieser Fächerkanon in der Facharztordnung der „Berufsordnung für die deutschen Ärzte“ von 1937 übernommen werden (die „Zahn-, Kiefer- und Mundkrankheiten“ nun in etwas geänderter Bezeichnung als „Facharzt für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten“) und im Wesentlichen bis in die späten 1960er Jahre Bestand haben. Erst mit der Weiterbildungsordnung von 1968 wurden in größerem Umfang neue Fachgebiete und Teilgebiete eingeführt. Nun wurde auch die „Mund- und Kieferchirurgie“, später umbenannt in „Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie“, als eigenständiges Fach etabliert [22].

Schlussbemerkung

Die Erfordernisse des Ersten Weltkrieges haben auch über die Entwicklung des Faches Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie hinaus eine Vielzahl von Neuerungen in der Medizin vorangetrieben, einen Innovationsschub auf vielen Gebieten bewirkt. Gleichwohl ist darin im Kern kaum Positives zu erkennen. Schließlich wurden der zivilen medizinischen Versorgung und der Forschung (wie auf fast allen Gebieten der Kriegsgesellschaften der Fall) materielle wie intellektuelle Ressourcen vorenthalten und entzogen. Wie viel fruchtbarer wäre wohl die Mobilisierung entsprechender Anstrengungen im tiefsten Frieden gewesen? Hierüber lässt sich nur spekulieren. Unbestritten ist indessen, dass die Fortschritte lediglich die Reaktion auf einen Bedarf darstellten, der durch die Unmenschlichkeit des Krieges, durch menschliche Willkür und Gewalt, geschaffen worden war. Kein noch so großer Fortschritt kann aber das im Ersten Weltkrieg verursachte Elend, dieses ungeheure Ausmaß an menschlichem Leid relativieren.

Literatur und Quellen

- Kienitz S: Beschädigte Helden. Kriegsinvalidität und Körperbilder 1914-1923. Zugleich Habil.schr. Tübingen 2003. Paderborn – München – Wien: Ferdinand Schöningh 2008 (= Krieg in der Geschichte, 41).

- Thomann K-D: Die medizinische und soziale Fürsorge für die Kriegsversehrten in der ersten Phase des Krieges 1914/15. In: Eckart WU, Gradmann C (Hrsg.): Die Medizin und der Erste Weltkrieg. 2. Aufl. Herbolzheim: Centaurus-Verlag 2003; 183-196.

- Vollmuth R: Die Versorgung von Mund-, Kiefer- und Gesichtsverletzungen im Spätmittelalter. Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2004; 28 (2): 103-108.

- Vollmuth R: Traumatologie und Feldchirurgie an der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit. Exemplarisch dargestellt anhand der ‚Großen Chirurgie’ des Walther Hermann Ryff. Zugleich med. Habil.schr. Würzburg 2000. Stuttgart: Franz Steiner Verlag 2001 (= Sudhoffs Archiv, Beiheft 45); hier 266-271.

- Kriegs-Sanitätsordnung (K.S.O.) vom 28. September 1907. Ergänzter Neudruck vom Jahre 1914. München: Lehmanns Verlag 1914; Nrn. 2, 32, 193, 511, 524.

- Schulz C-D: Die Militärzahnmedizin in Deutschland. Anfänge und Entwicklungen bis zum Zweiten Weltkrieg. Eine Bestandsaufnahme. Bonn: Beta Verlag 1993 (= Beiträge Wehrmedizin und Wehr - pharmazie, 7).

- Müllerschön A: Zahnmedizinische Betreuung deutscher Soldaten im Ersten Weltkrieg. Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2014; 38 (2): S. 37-40.

- Vollmuth R: Militärzahnheilkunde im historischen Kontext. Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2007; 31 (2): 10-12.

- Sanitätsbericht über das Deutsche Heer (Deutsches Feld- und Besatzungsheer) im Weltkriege 1914/1918 (Deutscher Kriegssanitätsbericht 1914/18). Bearbeitet in der Heeres-Sanitätsinspektion des Reichskriegsministeriums. I. Band: Gliederung des Heeressanitätswesens im Weltkriege 1914/1918. Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn 1935; 47-53.

- Kolmsee P: Unter dem Zeichen des Äskulap. Eine Einführung in die Geschichte des Militärsanitätswesens von den frühesten Anfängen bis zum Ende des Ersten Weltkrieges. Bonn: Beta-Verlag 1997 (= Beiträge Wehrmedizin und Wehrpharmazie, 11); bes. 183-213.

- Sanitätsbericht über das Deutsche Heer (Deutsches Feld- und Besatzungsheer) im Weltkriege 1914/1918. Bearbeitet in der Heeres-Sanitätsinspektion des Reichswehrministeriums. III. Band: Die Krankenbewegung bei dem Deutschen Feld- und Besatzungsheer im Weltkriege 1914/1918. Berlin: Ernst Siegfried Mittler und Sohn 1934.

- Thoss B: Infanteriewaffen. In: Hirschfeld G, Krumeich G, Renz I, Pöhlmann M (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh 2009; 575-579.

- Zabecki, DT: Waffen des Landkrieges. In: Pöhlmann M, Potempa H und Vogel T (Hrsg.): Der Erste Weltkrieg 1914-1918. Der deutsche Aufmarsch in ein kriegerisches Jahrhundert. München: Bucher Verlag 2014; 213-227.

- Bundesarchiv – Militärarchiv BA-MA RH 61/1039.

- Baer L: Vom Stahlhelm zum Gefechtshelm. Band 1 (1915-1945). Eine Entwicklungsgeschichte von 1915 bis 1993 zusammengestellt in Wort und Bild. Neu-Anspach: Selbstverlag des Verfassers 1994; hier 12-112.

- Gross G-P: Stahlhelm. In: Hirschfeld G, Krumeich G, Renz I, Pöhlmann M (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Paderborn – München – Wien – Zürich: Ferdinand Schöningh 2009; 863-864.

- Schröder H: Die Kriegsverletzungen der Kiefer. In: Borchard A und Schmieden V (Hrsg.): Die deutsche Chirurgie im Weltkrieg 1914 bis 1918. Zugleich zweite Auflage des „Lehrbuchs der Kriegs-Chirurgie“. Leipzig: Verlag Johann Ambrosius Barth 1920; 503-535.

- von Ertl J: Die Chirurgie der Gesichts- und Kieferdefekte. Osteoperiostale Plastik. Gesichtsplastik. – Transplantation. – Transplantation mit biegsamem Transplantat. Beiträge zur Biologie der Knochen- Transplantation. Berlin – Wien: Urban & Schwarzenberg 1918.

- Ganzer H: Die Kriegsverletzungen des Gesichts und Gesichtsschädels und die plastischen Operationen zum Ersatz der verlorengegangenen Weichteile und Knochen unter besonderer Berücksichtigung der Kieferverletzungen. Nach eigenen Erfahrungen. Leipzig: Verlag Johann Ambrosius Barth 1943.

- Hoffmann-Axthelm W: Die geschichtliche Entwicklung der Mund,- Kiefer- und Gesichtschirurgie. In: Schuchardt K und Pfeifer G: Grundlagen, Entwicklung und Fortschritte der Mund-, Kiefer- und Gesichts-Chirurgie. 25 Jahre Deutsche Gesellschaft für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie. Stuttgart: Georg Thieme Verlag 1976 (= Fortschritte der Kiefer- und Gesichts-Chirurgie, 21); 1-8.

- Misch J und Rumpel C: Die Kriegsverletzungen der Kiefer und der angrenzenden Teile. Ein kurzgefaßtes Lehrbuch für Zahnärzte und Ärzte zum Gebrauch im Felde und in der Heimat. Berlin: Verlag Hermann Meusser 1916.

- Vollmuth R: Von Augenheilkunde bis Zahnmedizin: Zur Etablierung der klinischen Spezialfächer. In: Groß D und Winckelmann HJ (Hrsg.): Medizin im 20. Jahrhundert. Fortschritte und Grenzen der Heilkunde seit 1900. München: Reed Business Information 2008; 159-171.

- Deneke Th et al. (Hrsg.): Röntgen-Atlas der Kriegsverletzungen. Hamburg: Lucas Gräfe & Sillem 1916.

Abb. 1: Schematische Darstellung der Rettungskette und der Stationen der Verwundetenversorgung (erstellt von A. Müllerschön, mit freundlicher Genehmigung aus [7], S. 40)

Abb. 2: Schemadarstellung der Verteilung der Verwundungen sowie der Gefallenzahlen auf die Körperteile und -regionen aus dem „Sanitätsbericht über das Deutsche Heer (Deutsches Feld- und Besatzungsheer) im Weltkriege 1914/1918“ [11, S. 75]

Abb. 3: Defektfraktur des Unterkiefers durch Granatsplitter [17, S. 506]

Abb. 4: Schussverletzung des Kinnbereiches aus dem Jahre 1914 [23, Tafel VIIIa]

Datum: 30.07.2014

Wehrmedizinische Monatsschrift 2014/7