Das Multinational Medical Coordination Centre – Europe

Europas Brückenbauer für zivil-militärische sanitätsdienstliche Zusammenarbeit und Koordination zwischen den Nationen in NATO und EU

T. Berger

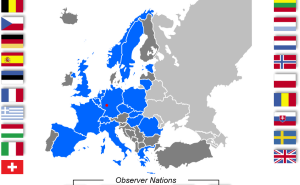

Moderne militärische Einsätze erfordern mehr denn je eine enge Abstimmung und Vernetzung zwischen verschiedenen Nationen, Institutionen und zivilen Akteuren. Neben Bereichen wie Logistik, Aufklärung, Einsatzführung und -steuerung spielt dabei auch die sanitätsdienstliche Unterstützung eine entscheidende Rolle. Kein Staat kann heute allein alle sanitätsdienstlichen Herausforderungen eines Konflikts oder einer Krise bewältigen. Unterschiedliche nationale Systeme, Strukturen und Verfahren müssen vor dem Hintergrund der aktuellen Bedrohungslage synchronisiert werden, um eine schnelle, effiziente und koordinierte sanitätsdienstliche Unterstützung sicherzustellen. Genau hier setzt das Multinational Medical Coordination Centre – Europe (MMCC-E) an. Als einzigartiges, koordinierendes Element vernetzt es die Sanitätsdienste von NATO, EU und deren Mitgliedsstaaten, synchronisiert Abläufe und schafft ein gemeinsames Verständnis für sanitätsdienstliche Prozesse. Dabei übernimmt das MMCC-E eine entscheidende Brückenbauerfunktion – zwischen militärischen und zivilen Akteuren, zwischen den einzelnen Nationen und zwischen den bestehenden Bündnisstrukturen.

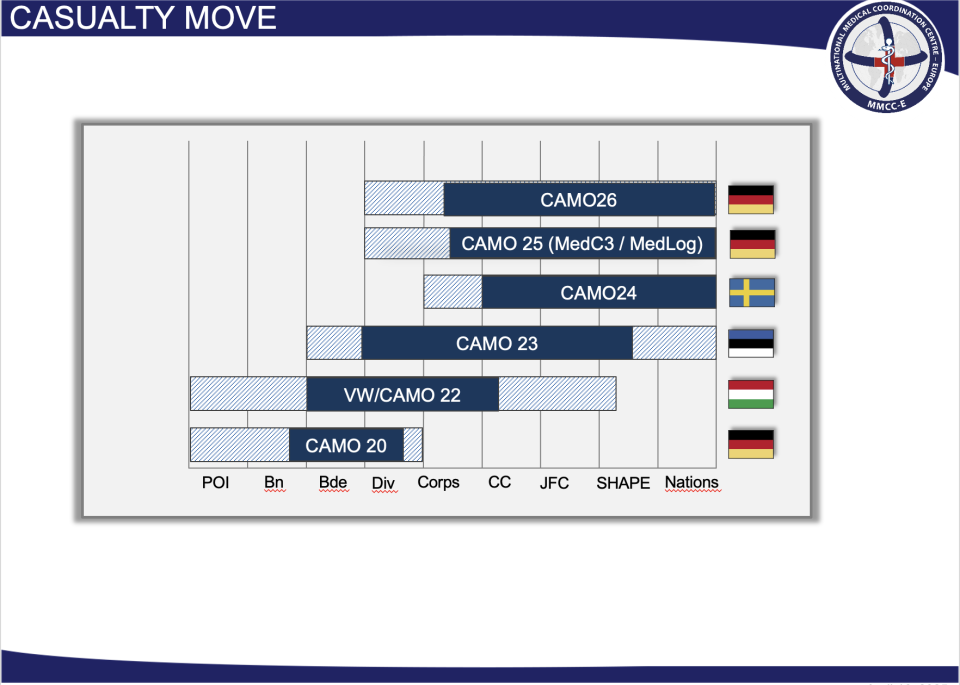

Eine der zentralen Initiativen des MMCC-E ist die CAMO-Übungsserie (Casualty Move Exercise), die sich mittlerweile als Maßstab für die multinationale sanitätsdienstliche Zusammenarbeit etabliert hat. War im Jahr 2020 der Fokus der als Tabletop Exercise durchgeführten Übung auf rein taktischer Ebene und somit auf die sanitätsdienstliche Unterstützung und hier insbesondere auf den Patiententransport (Patient Flow Management) in einem Großverband des deutschen Heeres (1. Panzerdivision) ausgelegt, wurde die CAMO seitdem beständig weiterentwickelt, thematisch ergänzt und inhaltlich vertieft.

So wurde die Übung im Jahr 2022 signifikant erweitert. In Kombination mit der Volltruppenübung Vigorous Warrior nahmen 134 militärische Teilnehmer aus 23 Nationen teil und beübten einen multinationalen Patientenfluss mit logistischen Einflüssen auf der taktischen bis operativen Ebene mit einem Schwerpunkt von multinationalen Korps bis zum Joint Forces Command.

2023 erfolgte eine weitere Vertiefung und Erweiterung, indem der Patientenfluss mit logistischen Einspielungen auf durchgehend multinationaler operativer Ebene abgebildet wurde. Im Mittelpunkt standen nunmehr Joint Forces Commands, einschließlich des NATO Allied Command Operations (ACO) und der Übergang in die Nationen unter erster Anbindung eines gesamtstaatlichen Ansatzes. Zusätzlich wurde die Erprobung der SHAPE Patient Flow Management Guideline und deren Weiterentwicklung unterstützt. Insgesamt gab es 222 militärische und zivile Teilnehmende aus 18 Ländern sowie der NATO-Kommandostruktur.

Ursprünglich also konzipiert, um die Koordination und Interoperabilität der Sanitätsdienste einzelner Nationen, insbesondere in Krisensituationen wie groß angelegten militärischen Konflikten oder Katastrophenszenarien, zu verbessern, entwickelte sich CAMO von einem reinen taktisch-operativen Planspiel hin zu einem umfassenden strategischen, sogar politischen Instrument. Diese Entwicklung spiegelt die wachsende Erkenntnis wider, dass eine effektive Patientenversorgung in Krisenzeiten nicht allein durch das Militär gewährleistet werden kann, sondern eine enge Zusammenarbeit zwischen militärischen und zivilen Akteuren erforderlich ist. Daher ging man den Weg – weg von einem rein militärmedizinischen Fokus hin zu einer engen Verzahnung mit zivilen Gesundheitssystemen.

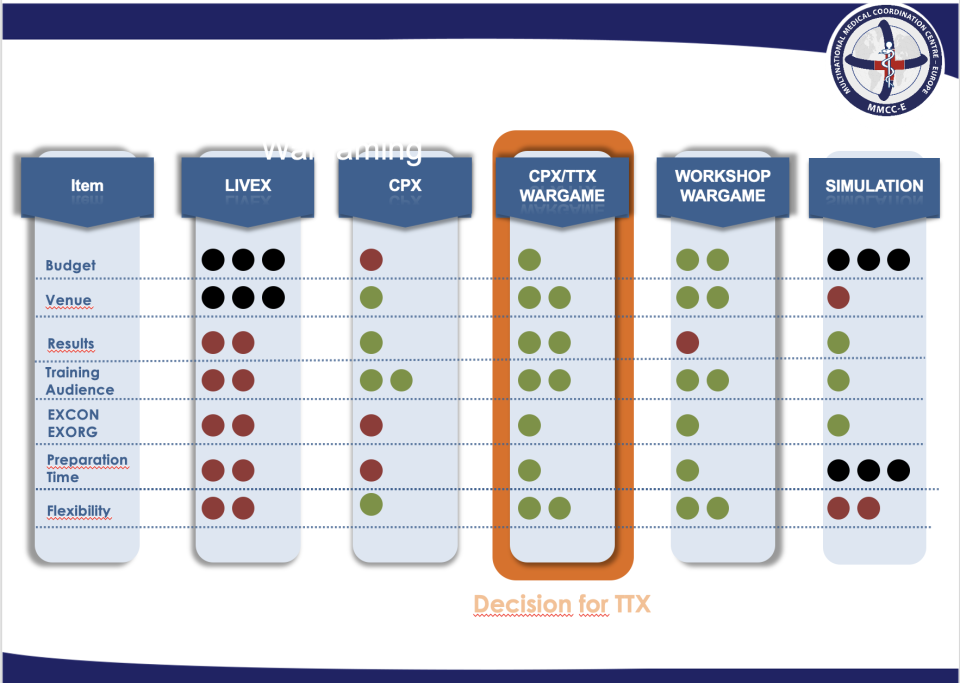

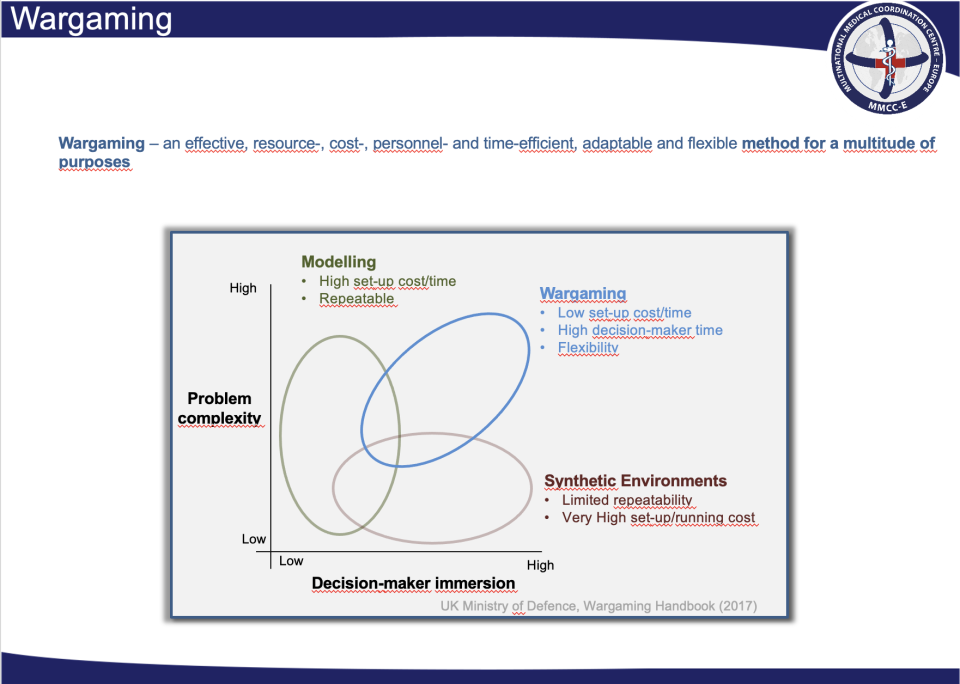

Während klassische militärische Großübungen oft enorme logistische und finanzielle Ressourcen erfordern, setzt CAMO auf eine ressourcenschonendere, aber ebenso wirkungsvolle Methode: Tabletop Exercises und Wargaming-Simulationen, in denen Führungskräfte und Spezialisten nicht nur trainiert, sondern auch gezielt miteinander vernetzt werden. Diese Form der Krisensimulation erlaubt es, realitätsnahe Szenarien durchzuspielen, Entscheidungsprozesse zu optimieren und Verbesserungspotenziale zu identifizieren – ohne die hohen Kosten und logistischen Herausforderungen einer vollständigen Live-Übung. Bestehende Notfall- und Einsatzpläne können in diesem Rahmen beübt, und in einer kontrollierten Umgebung auf ihre Praxistauglichkeit getestet werden. Alle beteiligten Entitäten, national wie multinational, militärisch wie zivil, können sich mit ihren spezifischen Verantwortlichkeiten vertraut machen, um im Ernstfall schneller und effektiver zu handeln. Besonders in einer Zeit, in der militärische und zivile Strukturen immer stärker zusammenarbeiten müssen, bieten diese Simulationen eine ideale Plattform, um Abläufe zu testen und weiterzuentwickeln. Gerade neue und komplexe Herausforderungen wie hybride Bedrohungen, Cyberangriffe oder asymmetrische Konflikte, sowie deren enorme Dynamik können in Wargames relativ leicht und aufwandsarm sowie flexibel abgebildet und beübt werden. Daher stützt sich das MMCC-E auf diese starken Instrumente zur Stärkung der Krisenreaktionsfähigkeit des sanitätsdienstlichen Gesamtverbundes.

Die bislang größte und bedeutendste Iteration dieser Übungsserie, CAMO24, fand im September 2024 in Schweden statt. Mit 220 Teilnehmenden aus 21 Nationen sowie Vertreterinnen und Vertretern von NATO und EU wurden hier die größten Herausforderungen der strategischen Verwundetenversorgung unter realistischen Bedingungen simuliert. Besonders im Fokus stand das Konzept der Rearward Medical Evacuation, also die strategische Verlegung von Patienten über nationale Grenzen hinweg – unter Nutzung militärischer und ziviler Ressourcen. Dabei wurden insgesamt 26.000 Patientenbewegungen simuliert, darunter 12.600 Verlegungen über multinationale Evakuierungssysteme. Eine der wichtigsten Erkenntnisse war die Notwendigkeit einer besseren Multimodalität – also die optimierte Kombination von Land-, Luft- und Seewegen zur schnellstmöglichen Versorgung von Verwundeten. Ebenso wurde deutlich, dass die frühzeitige Einbindung ziviler Akteure, beispielsweise Katastrophenschutzbehörden oder das Gesundheitswesen, entscheidend für den Erfolg eines multinationalen sanitätsdienstlichen Einsatzes ist.

Die Auswertung von CAMO24 zeigte, dass bereits solide Grundlagen für eine effektive Versorgung Verwundeter bestehen, aber einige kritische Bereiche weiter optimiert werden müssen. Die Interoperabilität zwischen militärischen und zivilen Strukturen bleibt eine Herausforderung. Unterschiedliche Entscheidungswege und Kommunikationssysteme erschweren eine koordinierte Reaktion. Die multinationale sanitätsdienstliche Logistik erfordert eine präzisere Planung, um Engpässe frühzeitig zu erkennen und Alternativen bereitzustellen. Die Standardisierung des Patientenflussmanagements ist essenziell, um Verzögerungen in der Versorgungskette zu vermeiden. Besonders wichtig bleibt die langfristige Integration ziviler Kapazitäten, insbesondere im Hinblick auf die Nutzung nationaler Gesundheitssysteme für militärische Verwundete. Das MMCC-E nimmt dabei eine zentrale Rolle ein: Es entwickelt nicht nur Konzepte, sondern stellt auch sicher, dass diese nachhaltig in die Strukturen der Mitgliedsstaaten integriert werden können.

So führten gewonnene Erkenntnisse zu Handlungsbedarfen, diese wiederum zu Spin-Off Veranstaltungen. So entstand im MMCC-E beispielsweise auch der Workshop „Railway MEDEVAC“, welcher sich auf den strategischen Patiententransport konzentriert hat. Teilnehmer aus 45 zivilen und militärischen Organisationen aus 19 Nationen sowie weiteren 35 Teilnehmern via Telefonkonferenz nahmen teil. Erkenntnisse aus der Zeit der Pandemie fließen ebenso mit in die Workshop-Gestaltung ein, wie Beispiele aus dem aktuellen Ukrainekrieg.

All diese Lehren vorangegangener Übungen und Workshops bilden die Grundlage für die nächste Entwicklungsstufe der Übungsserie. CAMO25 wird daran anknüpfen und sich weiterhin mit der Optimierung der multinationalen Koordination, der Weiterentwicklung der zivil-militärischen Zusammenarbeit sowie der Feinabstimmung der sanitätsdienstlichen Logistik befassen. Dem gesamtstaatlichen Ansatz wird weiterer Raum eingeräumt unter gleichzeitiger Aufrechterhaltung und Erweiterung der Übungsinhalte auf den militärischen und auch zivilen Patiententransport bis in die Nationen und insbesondere die medizinlogistische Versorgung – jeweils unter Einbindung der notwendigen zivilmilitärischen Zusammenarbeit der Nationen. Dabei wird auch geprüft, inwiefern digitale Simulationstools künftig eine noch präzisere Analyse und Optimierung der Abläufe ermöglichen können.

Die Planungen für CAMO26 stehen noch am Anfang und werden sich wiederum an den Ergebnissen von CAMO25 orientieren. Mögliche Schwerpunkte könnten unter anderem die grenzüberschreitende Patientenverlegung und deren Herausforderungen in groß angelegten Operationen sein. Ebenso wird geprüft, inwiefern sich multimodale Transportlösungen auf Straße, Schiene, See und in der Luft weiterentwickeln lassen, um eine möglichst schnelle und effiziente sanitätsdienstliche Versorgung sicherzustellen. Auch die bessere Abstimmung der NATO- und EU-Logistikmechanismen könnte dazu beitragen, sanitätsdienstliche Versorgungsketten effizienter zu gestalten.

Die CAMO-Übungsserie hat sich von einer konzeptionellen Idee zu einem Schlüsselwerkzeug der sanitätsdienstlichen Krisenbewältigung in Europa entwickelt. Sie bietet NATO, EU und den Partnernationen eine flexible, ressourcenschonende Möglichkeit, bestehende Strukturen zu optimieren, neue Konzepte zu testen und die zivil-militärische Zusammenarbeit weiterzuentwickeln. CAMO dient daher nicht nur als Trainingsplattform, sondern auch als strategische Blaupause für eine verbesserte europäische und transatlantische Zusammenarbeit im Gesundheits- und Krisenmanagementbereich. Mit CAMO25 wird dieser Prozess auf eine neue Ebene gehoben – mit dem Potenzial, langfristig die multinationale Patientenversorgung und Evakuierung Verwundeter in Krisenzeiten zu revolutionieren.

Das MMCC-E spielt dabei eine zentrale Rolle. Als einzige Institution dieser Art kümmert es sich nicht nur um die notwendige Koordination zwischen den Beteiligten, sondern fungiert auch als Impulsgeber und Vermittler zwischen militärischen und zivilen Strukturen sowie zwischen NATO und EU. Es stellt sicher, dass entsprechende Erkenntnisse aktiv in die Weiterentwicklung multinationaler sanitätsdienstlicher Prozesse einfließen.

Mit den fortfolgenden Übungen wird dieser Weg konsequent fortgesetzt werden. Die kontinuierliche Anpassung und Verbesserung der sanitätsdienstlichen Koordination stärkt nicht nur die Einsatzbereitschaft der Streitkräfte, sondern trägt auch zur Resilienz nationaler Gesundheitssysteme bei. NATO, EU und die beteiligten Nationen profitieren von einer verbesserten Abstimmung, effizienteren Evakuierungs- und Versorgungsketten sowie einem gemeinsamen Verständnis für sanitätsdienstliche Herausforderungen.

Das MMCC-E ist daher als Drehscheibe und Brückenbauer unverzichtbar und stellt sicher, dass sanitätsdienstliche Zusammenarbeit nicht an bürokratischen oder strukturellen Hürden scheitert – sondern in Krisenzeiten effizient funktioniert.

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2025

Oberstleutnant Thomas Berger

Multinational Medical Coordination Center - Europe

Rheinkaserne

Andernacher Straße 100

56070 Koblenz