EIN REZEPT AUS DEM SPÄTEN MITTELALTER ZUR BEHANDLUNG VON SCHUSSWUNDEN

An der Wende vom Mittelalter zur Neuzeit, das heißt im 15. und 16. Jahrhundert, wurde die Chirurgie vor eine neue, besondere Herausforderung gestellt. Mit der wachsenden Bedeutung der Handfeuerwaffen für die Kriegsführung galt es, ein neues Verletzungsmuster zu bewältigen:

Die Schusswunden durch Feuerwaffen. Im folgenden Beitrag wird ein frühes Rezept zur Behandlung solcher Verletzungen vorgestellt.

Die ersten Handfeuerwaffen sind in Europa 1364 (Perugia) und in Deutschland 1379 (Regensburg) belegt, und bereits für die Mitte des 15. Jahrhunderts sind Handbüchsen und die größeren Hakenbüchsen fast überall nachweisbar. Seit dieser Zeit ist auch von ihrer wachsenden Bedeutung für die Kriegsführung und die wund-ärztliche Praxis auszugehen. Nachdem lange nur die einschlägigen Abschnitte in der ‚Wündärznei‘ des Heinrich von Pfalzpaint (1460) und im ‚Buch der Cirurgia’ des Hieronymus Brunschwig (1497) als die ersten und gleich-zeitig für das 15. Jahrhundert einzigen medizinischen Textzeugen für die Behandlung von Schusswunden durch Feuerwaffen galten, wurde in den letzten zwei Jahrzehnten durch die Forschungen von Ralf Vollmuth eine ganze Reihe einschlägiger Rezepte und chirurgischer Therapieansätze aus der zweiten Hälfte des 15. Jahrhunderts erschlossen. – Ein neues, bisher unbekanntes Rezept konnte Dieter Kronabel auffinden und nun der diesbezüglichen Forschung zugänglich machen.

Frühe pathophysiologische Vorstellungen zu Schusswunden

Während es herkömmliche Schussverletzungen – etwa durch Pfeile oder Bolzen – schon zuvor gegeben hatte, trat zur mechanischen Geschossverletzung nun die Frage nach der Wirkung des Schießpulvers hinzu, das (in unterschiedlichen Mischungsverhältnissen) aus Natriumnitrat bzw. dem für die Pulverherstellung geeigneteren Kalisalpeter als Hauptbestandteil, ferner aus Schwefel und Holzkohle bestand.

Hinsichtlich dieser Wirkungsmechanismen entwickelten sich im Laufe der Zeit – vor allem im italienisch-französischen Raum vielfach auch theoretisch untermauert – zwei Haupttheorien: die Vergiftungstheorie, wonach man davon ausging, dass die Wunde durch Pulver und Pulverrückstände vergiftet sei, und die Verbrennungs-theorie, nach der eine Verbrennung durch das Geschoss oder das Pulver zugrunde gelegt und die Schusswunde als Brandwunde betrachtet wurde. Zur Behandlung der mechanischen Geschosswirkung musste nun noch die Reinigung der Wunde vom schädlichen Pulver bzw. die Bekämpfung oder Vorbeugung der „Vergiftung“ oder aber die Therapie der „Verbrennung“ hinzutreten. Und dies im Einklang mit den zeitgenössischen humoralpatho-logischen Vorstellungen: So bedingte zum Beispiel eine Quetschung oder Verbrennung eine feuchte, die Vergiftung hingegen eine trocknende Therapie; die Schwierigkeit für den zeitgenössischen Wundarzt lag also darin, das bedrohlichste Verletzungsbild zuerst zu behandeln, ohne andere, humoralpathologisch gegenteilige Symptome dadurch zu verstärken.

Darüber hinaus existierten auch Mischformen dieser Theorien, die neben der eigentlichen Geschosswirkung sowohl Verbrennungen als auch Vergiftungen umfassten. – Besonders wirkungsstark war Giovanni da Vigo (1460- 1525), der die Schusswunde als Kombination von Quetschung, Verbrennung und Vergiftung betrachtete (1514) und als Therapie die Kauterisation mit dem Glüheisen oder kochendem Holunder-Öl empfahl. Die Kehrtwende setzte um die Mitte des 16. Jahrhunderts mit dem Franzosen Ambroise Paré (1510-1590) und dem Italiener Bartolommeo Maggi (1516-1552) ein, die sich intensiv, zum Teil auch experimentell mit der Theorie der Schusswunden beschäftigten und feststellten, dass diese weder verbrannt noch vergiftet waren und die Kauterisation zugunsten schonender Therapiemethoden zu verwerfen sei.

Bemerkenswert ist, dass in den deutschsprachigen frühen Erwähnungen der Schussverletzungen kaum derartige theoretische Überlegungen angestellt werden. Die Verfasser waren in erster Linie Praktiker und konzentrierten sich in ihren Ausführungen einerseits auf die Geschossentfernung, andererseits auf die Entfernung des Pulvers und anderer Verunreinigungen aus der Wunde. Zwar wird auch hier oft deutlich, dass die Wundärzte der einen oder anderen Auffassung verpflichtet sind. Die Therapieansätze waren dabei aber in der Regel schonend, und im Vordergrund standen lokal wirksame entzündungswidrige, reizmindernde und reinigende Arzneimittelzubereitungen. Eine theoretische Untermauerung, Diskussion oder Klassifizierung fand nicht statt.*

Das Rezept

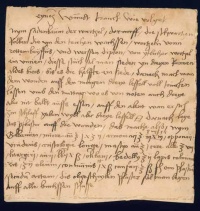

Das vorliegende Rezept Kronabels (Abb. 1) mit den fast quadratischen Abmessungen 21,8 cm x 22,4 cm ist in einer Kursive abgefasst und dürfte gegen Ende des 15. Jahrhunderts niedergeschrieben worden sein.

Abb. 1: Die Abbildung zeigt das vollständige Rezept, das etwa auf das Ende des 15. Jahrhunderts zu datieren ist (Foto: Dieter Kronabel).

Deutlich kann man bei den Schriftzügen die periodisch nachlassende Farbkraft der Schreibfeder im gesamten Textfeld erkennen. Das Papier ist am unteren und am rechten Seitenrand unregelmäßig verdickt, was darauf schließen lässt, dass das Blatt vermutlich als Arbeitsmaterial für die Herstellung eines Buchdeckels genutzt wurde und so die Jahrhunderte überdauert hat.

Analysiert man die therapeutischen Anweisungen inhaltlich, so ergibt sich eine Zweikomponenten- Therapie, bestehend aus einem Wundtrank und einem Wundpflaster, um einerseits die systemischen Auswirkungen der Büchsenschusswunde, andererseits die Wunde selbst lokal zu behandeln.

Der Wundtrank wird aus Sadebaum, Rohrkolben, Wurzeln des Beifuß und Diptamwurzel zubereitet, die in drei Kannen abgelagertem Bier auf die Hälfte eingekocht werden. Verabreicht werden von diesem Trank in der Früh, gegen Mittag ausreichend lange nach der Mahlzeit und schließlich vor dem Nachtschlaf jeweils drei Löffel. – Das Pflaster besteht aus den Harzen bzw. Balsamen Galbanum, Myr - rhe, Ammoniakgummi, Opopanax, Mastix, Weihrauch (Olibanum) und Bdellium, ferner aus Galmei (Lapis calaminaris), Cera Alba, also gebleichtem Wachs, Osterluzei (Aristolochia longa), Lithargyrum auri, also Goldglätte (Bleioxid), Oleum commune, d.h. Olivenöl, sowie Kampfer.

Der therapeutische Effekt

Die aufgelisteten Rezepturen mit Anwendungsvorschriften für den „wundt tranck“ und für das Pflaster umfassen zahlreiche im 15. Jahrhundert gebräuchliche Arzneipflanzen, deren Wirkungen heute aufgrund der Ergebnisse der modernen pharmakologischen Forschung vielfach gut nachvollzogen werden können.

Zunächst zu dem beschriebenen Wundtrank, der auf der Basis von Bier als nahrhafter und sauberer Grundlage hergestellt wurde:

Der dem Wacholder verwandte Sadebaum enthält (extrem toxisches!) ätherisches Öl, das stark reizt und bei innerlicher Anwendung unter anderem diuretisch (und abortiv) wirkt. Die Rohrkolben enthalten in den Wurzelstöcken (die wohl im vorliegenden Rezept angesprochen sind) viel Stärke. Beifuß wurde als Tonikum verwandt und enthält auch ätherisches Öl, das eine antibakterielle und antifungische Wirkung aufweist. Die Diptamwurzel mit dem Alkaloid Dictamnin wirkt unter anderem spasmolytisch und diente als Diuretikum wie als Wurmmittel.

Das Pflaster auf Basis von Lithargyrum und Olivenöl weist auf das Diachylonpflaster hin, das in den Apotheken bis ins 20. Jahrhundert gängig war und als Emplastrum Lithargyri compositum mit Harzzusätzen vor allem als Zugpflaster zum Einsatz kam. Die enthaltenen Harze, Gummiharze und Balsame (also hier Galbanum, Myrrhe, Ammoniakgummi, Opopanax, Mastix, Weihrauch und Bdellium) beeinflussen nicht nur die Konsistenz und Streichfähigkeit des Pflasters oder wirken als Klebe- bzw. Duftstoffe, sondern enthalten darüber hinaus therapeutisch wirksame Stoffe, vor allem ätherische Öle und die Ester der Phenylacrylsäuren und Benzencarbonsäuren. Die verschiedenen Harze, Gummiharze und Balsame wirken entsprechend ihrer Bestandteile unter anderem antiseptisch, antiparasitär, hautreizend, zum Teil auch antiphlogistisch und granulationsfördernd.

Galmei (wie wir heute wissen, vor allem bestehend aus Zinkcarbonat und Zinksilicat) wurde volkstümlich zur Herstellung von Wundsalben und -pulvern herangezogen. Gebleichtes Bienenwachs wurde als Bestandteil bzw. Grundlage von Salben und Cremes verwendet, da es die Konsistenz positiv beeinflusst und das Sprödewerden verhindert. Die Osterluzei mit der (kanzerogenen) Aristolochiasäure wurde (neben innerlichen Anwendungen) volksheilkundlich äußerlich als Wundheilmittel angewandt.

Die Goldglätte (Bleioxid) diente aufgrund ihrer adstringierenden Wirkung zur Herstellung von Pflastern und Salben; darüber hinaus entsteht durch das Verseifen von Triglyceriden mit Blei-II-oxid die Grundlage des vorliegenden Pflasters bzw. Bleipflasters. Die Erfindung dieses Diachylonpflasters (Emplastrum Lithargyri) wird übrigens Menekrates aus Zeophleta, dem griechischen Leibarzt des römischen Kaisers Tiberius, zugeschrieben (um 14 n.Chr.). Die damals für die Herstellung eines Pflasters typische Verseifung wird mit dieser Arzneiform erstmals nachvollziehbar. Und auch die preußische Militärpharmakopoe in den Ausgaben der Jahre 1791 und 1794 führt das Diachylonpflaster noch auf. – Oleum commune, also Olivenöl, stellt einen klassischen Arznei-träger dar und wurde äußerlich zur Wundpflege verwandt. Kampfer wirkt antiseptisch, lokal reizend und hyperämisierend, in einem bestimmten Konzentrationsbereich werden die Hautrezeptoren gehemmt, woraus eine lokal analgetische und anästhetische Wirkung resultiert.

Das vorliegende Rezept liefert also mit einem stärkenden und den Körper reinigenden (allerdings aufgrund der Inhaltsstoffe nicht ungefährlichen) Wundtrank und einer entzündungshemmenden, desinfizierenden, hautrei-zenden und heilungsfördernden Wundauflage insgesamt betrachtet recht unspezifische therapeutische Anweisungen. Die Zubereitungen werden zwar für die Versorgung von Büchsenschusswunden explizit empfohlen, sind jedoch nicht theoretisch untermauert und folgen keinem erkennbaren schusswunden-spezifischen Verletzungs- bzw. Erklärungsmuster.

Eine ausführliche Aufbereitung des Rezeptes mit Transkription des Textes wird voraussichtlich im Spätherbst in Heft 1 (2011) der „Zeitschrift für Geschichte der Wehrmedizin“ (ZGWM) erscheinen.

* Die vorstehende Einführung zum Thema ist im Wesentlichen verschiedenen Publikationen zum Thema von R. Vollmuth entlehnt.

Datum: 01.10.2011

Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2011/2