Die bereits ab der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts beginnende Industrialisierung in Europa führte zu einer forcierten Entwicklung der Wissenschaften, zur spürbaren Erhöhung der Produktivität und zu einer generellen Technisierung der Gesellschaft. Besonders die Veränderungen in den Bereichen der Physik, Chemie und der Biologie hin zu „empirischen Experimentalwissenschaften“ bewirkten einen deutlichen Fortschritt in der Medizin, in der fortan physikalische und chemische Untersuchungsmethoden angewandt wurden. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse resultierten nicht nur in neuen Krankheitstheorien wie der Zellularpathologie oder Wissenschaftsgebieten wie der Bakteriologie, sondern auch in sich daraus ableitenden Verfahren und Paradigmenwechseln wie beispielsweise der Antisepsis und Asepsis oder der Hygiene.

Seit jeher spiegelten sich derartige medizinische Entwicklungen in der sanitätsdienstlichen Versorgung von Soldaten wider. Der vor 150 Jahren stattgefundene Deutsch-Französische Krieg stellt in dieser Hinsicht einen wichtigen Meilenstein dar. Im vorliegenden Beitrag soll, ausgehend von den Kämpfen 1870/71, ein Bogen in das 20. Jahrhundert geschlagen und anhand von ausgewählten Beispielen gezeigt werden, wie sich seit dem Deutsch-Französischen Krieg bestimmte Bereiche der Medizin aufgrund von Synergien und wechselseitigen Impulsen durch das Militär und die zivile Forschung entwickelt haben. Ziel ist dabei keine lückenlose Darstellung, sondern das Herausarbeiten größerer Entwicklungslinien.

Personeller Austausch in der Aus- und Weiterbildung

Bei der Vernetzung von Medizin und Militär blicken wir zunächst nach Berlin: So erfolgte die praktische Ausbildung der angehenden Militärärzte der „Medicinisch-chirurgischen Akademie für das Militär“ und des „Medicinisch-chirurgischen Friedrich-Wilhelms-Instituts“ an der Charité und der Friedrich-Wilhelms-Universität, also (wie heute bei unseren Sanitätsoffizieranwärtern) an zivilen Ausbildungseinrichtungen. Eine weitere wichtige Rolle spielte der 1864 gebildete „kollegialische Verein“ der Berliner Militärärzte, der nach Annahme der ersten Statuten 1865 in „Berliner militärärztliche Gesellschaft“ umbenannt wurde. Neben den in Berlin stationierten Militärärzten gehörten verschiedene Hochschullehrer der Gesellschaft an, die mit ihren Vorträgen zur Fortbildung der Mitglieder beitrugen.

Eine Lehre aus den Erfahrungen des Deutsch-Französischen Krieges war schließlich die noch engere Verzahnung zwischen den zivilen Universitäten und den militärärztlichen Bildungsanstalten. Als Dekane der 1895 in Berlin gegründeten „Kaiser-Wilhelms-Akademie für das militärärztliche Bildungswesen“ standen dem Lehrkörper dieser Akademie Professoren der Berliner Universität vor. Zu ihnen gehörten beispielsweise Rudolf Virchow, Bernhard von Langenbeck, Ernst von Bergmann und Robert Koch (Abb. 1).

Der 1901 gegründete wissenschaftliche Senat der Kaiser-Wilhelms-Akademie gilt als weiterer wichtiger Baustein, um zivile medizinische Entwicklungen in die Ausbildung der Militärärzte zu integrieren. Seine Mitglieder – zu denen neben aktiven Sanitätsoffizieren ebenfalls Professoren verschiedener Hochschulen wie der schon erwähnte Robert Koch, Georg Gaffky, August Bier, Friedrich Löffler und Wilhelm His gehörten – berieten nicht nur in Ausbildungsfragen, sondern gaben unter anderem auch Empfehlungen zur Einführung von Sanitätsgerät und Arzneimitteln sowie zu spezifischen medizinischen Fragestellungen.

Über ein vergleichbares Beratergremium verfügt der Sanitätsdienst der Bundeswehr mit dem „Wissenschaftlichen Beirat für das Sanitäts- und Gesundheitswesen beim Bundesminister der Verteidigung“, kurz „Wehrmedizinischer Beirat“, dessen Mitglieder aus der medizinischen Wissenschaft, der ärztlichen Praxis sowie medizinverwandten Gebieten stammen, auch heute noch.

Aber nicht nur bei der Ausbildung der Militärmediziner fand ein Wandel statt, sondern auch in der Fort- und Weiterbildung. Mit Kommandierungen zum Kaiserlichen Gesundheitsamt sowie zum von Robert Koch geleiteten Preußischen Institut für Infektionskrankheiten sollte ein regelmäßiger Wissenstransfer von zivilen medizinischen Einrichtungen zum Militärsanitätswesen gewährleistet werden.

Heutzutage stehen vor allem zivile Weiterbildungen durch Sanitätsoffiziere in Krankenhäusern, Forschungseinrichtungen und Praxen im Vordergrund. An dieser Stelle sei exemplarisch die seit 2005 bestehende Kooperation des Sanitätsdienstes der Bundeswehr mit dem Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin erwähnt. Das im Jahre 1900 gegründete und heute nach seinem ersten Direktor (einem Marineoffizier) benannte Institut gehört zu den weltweit führenden Einrichtungen auf dem Gebiet der Forschung, Diagnostik, Prävention und Behandlung von Tropen- und Infektionskrankheiten. Regelmäßig sind Sanitätsoffiziere am Hamburger Institut tätig oder werden in der Fachrichtung Tropenmedizin weitergebildet. Diese strategische Partnerschaft ist ein wichtiger Bestandteil für die optimale Versorgung von Angehörigen der Bundeswehr im Rahmen von weltweiten Missionen.

Im Gegenzug griff auch das zivile Gesundheitssystem immer wieder auf die Expertise von Militärärzten zurück. So waren etwa im ausgehenden 19. Jahrhundert viele Generalärzte, wie etwa Ernst von Bergmann und Bernhard von Langenbeck, nur zu Kriegszeiten als Sanitätsoffiziere tätig und lehrten ansonsten – gerade in der Chirurgie und anderen militärmedizinisch relevanten Fächern – als zivile Universitätsprofessoren. Aus der jüngsten Vergangenheit ist die Berufung von Generalstabsarzt Dr. Holtherm, einem Fachmann auf dem Gebiet des öffentlichen Gesundheitswesens, zum Leiter der Abteilung „Gesundheitsschutz, Gesundheitssicherheit, Nachhaltigkeit“ im Bundesministerium für Gesundheit sowie die Mitarbeit von Sanitätsoffizieren in Coronakrisenstäben auf Länder- und Bundesebene zu erwähnen.

Im Folgenden sollen nun schlaglichtartig verschiedene medizinische Gebiete und Krankheiten beleuchtet werden.

Die Mikrobiologie als „Paradebeispiel“

Die Mikrobiologie ist eng mit dem Namen Robert Koch verbunden, der gleichsam als Vater dieser modernen Fachrichtung gilt.

Koch, der 1882 den Tuberkulose-Erreger entdeckte und dafür 1905 mit dem Nobelpreis für Medizin ausgezeichnet wurde, nahm als Freiwilliger am Deutsch-Französischen Krieg teil. Während seiner ärztlichen Tätigkeit in verschiedenen Feldlazaretten des XI. Armeekorps vor Metz war er mit einer enormen Anzahl von Typhuserkrankten konfrontiert und sammelte so erste Erfahrungen auf dem Gebiet der Entstehung und Behandlung von Kriegsseuchen.

Vergleicht man den Deutsch-Französischen Krieg mit vorhergegangenen kriegerischen Auseinandersetzungen, so fällt auf, dass erstmals deutlich mehr Soldaten durch Waffeneinwirkungen als an Krankheiten starben, von denen der Typhus mit fast 9 000 Toten die meisten Opfer forderte.

Nach Ende des Krieges beschäftigte sich Robert Koch neben seiner Tätigkeit als Kreisphysikus intensiv mit Wundinfektionen, allen voran dem Milzbrand, dessen Erregernachweis ihm 1876 gelang. 1880 übernahm er die Leitung des bakteriologischen Labors des Kaiserlichen Gesundheitsamtes in Berlin. Zu seinen engsten Mitarbeitern gehörten in den Folgejahren Georg Gaffky und Friedrich Loeffler, die beide vorher dem Militärsanitätswesen angehört hatten und später im Fach Hygiene an deutschen Hochschulen lehrten. Während seiner Zeit am Kaiserlichen Gesundheitsamt beauftragte die Medizinalabteilung des Preußischen Kriegsministeriums Koch immer wieder mit der Bearbeitung wissenschaftlicher Fragestellungen, wozu beispielsweise die Analyse eines Typhusausbruchs in einem Infanterieregiment zählte. So partizipierte das Militär unmittelbar am bakteriologischen Erkenntnisgewinn und konnte dies im Rahmen der Erarbeitung der Friedenssanitätsordnung 1891 sowie der am 27.01.1907 erlassenen „Kriegs-Sanitätsordnung (K. S. O.)“ und der damit verbundenen organisatorischen Veränderungen in den deutschen Armeen nutzen.

Die enge Zusammenarbeit zwischen dem Sanitätswesen und der zivilen Wissenschaft auf dem Gebiet der Mikrobiologie wird überdies an den Vorbereitungen für künftige mögliche Kriege deutlich. Die regelmäßig endemisch ausbrechenden Typhuserkrankungen im Elsass lagen unmittelbar im Aufmarschraum des deutschen Westheeres und gefährdeten damit die Umsetzung der Planungen. Zur Eindämmung der Gesundheitsgefährdung für die Soldaten wurden umfangreiche „Entseuchungsmaßnahmen“ (die im Wesentlichen auf den vier Säulen bakteriologische Diagnostik, Absonderung Infizierter, konsequente Desinfektion und einwandfreie sanitäre Verhältnisse beruhten), vor allem in unmittelbarer Nähe von Marschstraßen, beschlossen und ab 1902 durchgeführt. Die fachliche Leitung übernahmen das neu gegründete und von Robert Koch geleitete Preußische Institut für Infektionskrankheiten sowie das Kaiserliche Gesundheitsamt.

Die im Rahmen dieses „Großversuches“ gewonnenen Erfahrungen flossen, wie bereits erwähnt, in die K. S. O. von 1907 ein. Darin fanden sich erstmals Hinweise und Vorgaben zum „Gesundheitsdienst im Kriege“, dessen Hauptaufgabe die Verhinderung von Infektionskrankheiten war. Dies sollte beispielsweise durch umfangreiche Desinfektionen, das Erkunden und die Ausschaltung von Seuchenherden sowie die Überwachung und Begutachtung von Lebensmitteln und Trinkwasser umgesetzt werden – alles Maßnahmen, die auch in modernen Armeen wichtige Bausteine für eine erfolgreiche Seuchenprävention darstellen.

Pocken

Anhand der Pockenschutzimpfung lässt sich exemplarisch darstellen, wie das Militär direkt die öffentliche Gesundheitsfürsorge beeinflusst hat. Mit einer Sterblichkeitsrate von bis zu 60 % entwickelten sich die Pocken im 18. Jahrhundert zur häufigsten Todesursache in Europa. Zwischen 1785 und 1800 starben in Westeuropa pro Jahr geschätzt 400 000 Menschen – allein in Deutschland jährlich etwa 60 000 Menschen. Mit der Übertragung von für den menschlichen Organismus harmlosen Kuhpocken gelang 1796 Edward Jenner eine echte Impfung gegen die Krankheit. In den folgenden Jahren verbreitete sich die Pockenschutzimpfung schnell über den gesamten Erdball, wobei in den einzelnen Ländern unterschiedliche Impfstrategien zum Einsatz kamen. Während einige eine Impflicht einführten, setzte Preußen zunächst auf Freiwilligkeit. Allerdings gelang es nicht, die Impfwilligkeit der Bevölkerung trotz verschiedener Angebote zu erhöhen.

Aufgrund der regelmäßigen lokalen Ausbrüche der Pocken, mit tausenden Toten jährlich und den Erfahrungen mit Infektionskrankheiten in vergangenen Kriegen, führte das Preußische Militär 1820 die Zwangsimpfungen bei Soldaten ein. Durch Wiederholungsimpfungen und die Vakzination aller neu eingezogenen Soldaten gelang die Immunisierung des gesamten preußischen Heeres bis zum Ausbruch des Deutsch-Französischen Krieges. Während auf der Seite der Franzosen, wo die seit 1805 für Soldaten bestehende Impfpflicht nicht konsequent durchgesetzt wurde, von den etwa 1,5 Millionen eingesetzten Militärangehörigen 25 000 infolge einer Pockenerkrankung verstarben, erkrankten lediglich 5 000 preußische Soldaten, von denen knapp 300 starben. Die hohe Infektionsrate unter den Franzosen hatte auch für die Zivilbevölkerung gravierende Folgen. Durch den Transport und die Internierung von Gefangenen sowie französischen Flüchtlingen brach in Europa eine kriegsbedingte Pockenpandemie aus, der nach heutigen Schätzungen etwa eine halbe Million Menschen zum Opfer fielen. Dies führte in den meisten Ländern zu einem Umdenken und der Verschärfung der Impfgesetze (im Deutschen Reich beispielsweise am 01.04.1875), hatte doch das preußische Militär gezeigt, dass durch ein strenges Impfreglement Infektionskrankheiten nahezu verhindert werden können (Abb. 2).

Ausgehend von den gesetzlichen Vorgaben zu verpflichtenden Pockenschutzimpfungen und den darauf aufbauenden Seuchen- und Infektionsschutzgesetzen gelang es mit Hilfe eines konsequenten Impfprogramms der WHO, die Pocken im Jahre 1979 weltweit auszurotten. Auch viele Parallelen zur gegenwärtigen Corona-Pandemie sind erkennbar.

Röntgenstrahlen

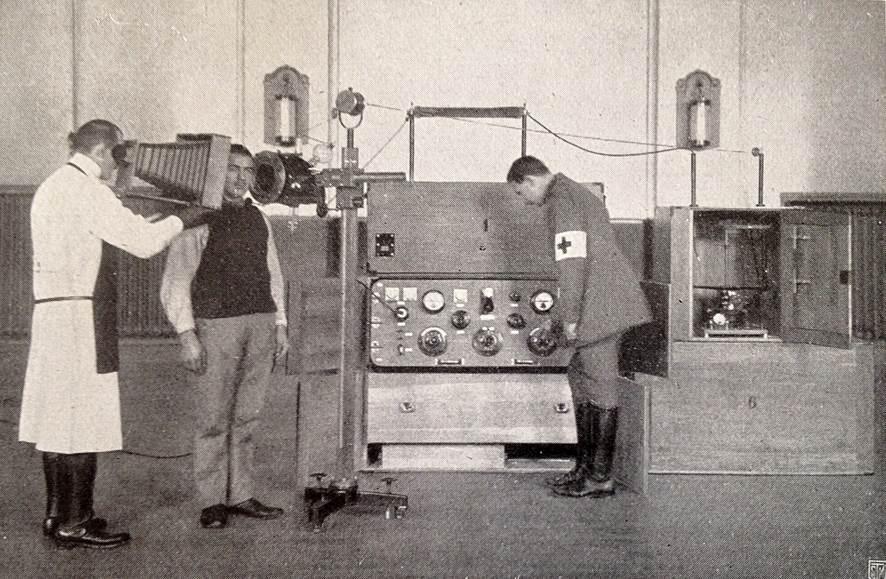

Als Wilhelm Conrad Röntgen im Dezember 1895 die Weltöffentlichkeit über die Entdeckung der X-Strahlen informierte, konnte er sicherlich noch nicht in vollem Umfang deren Bedeutung abschätzen. Nur zwei Wochen später durfte Röntgen die später nach ihm benannten Strahlen dem technikaffinen Kaiser Wilhelm II. im Sternensaal des Berliner Schlosses vorstellen. Der Monarch ordnete umgehend Untersuchungen zu deren möglichen militärischen Nutzung an. Mit Hilfe verschiedener Experimente gelang es anschließend der Medizinal-Abteilung des Königlich Preußischen Kriegsministeriums zusammen mit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt, die optimale Entfernung zwischen Strahlenquelle und Platte zu ermitteln sowie die Bedeutung der Röntgenstrahlen für Diagnostik und Therapie anhand von Aufnahmen verschiedener Objekte und Präparate nachzuweisen. So wurde bereits frühzeitig federführend durch Militärärzte wichtige Grundlagenforschung betrieben, während ein großer Teil der zivilen Ärzteschaft die Möglichkeiten des neuen Verfahrens noch nicht erkannt hatte. Auf Basis dieser Ergebnisse richtete das preußische Militär 1896 das erste „Röntgenkabinett“ ein und erhöhte die Anzahl dieser Einrichtungen bis 1903 auf 60, was nahezu eine flächendeckende radiologische Untersuchung von Soldaten ermöglichte.

Gleichwohl sollten noch Jahre vergehen, bis sich das Röntgen als diagnostisches Standardverfahren bei Traumata etablierte (Abb. 3).

Diesen Prozess förderte der Erste Weltkrieg mit den Massenanfällen von Verwundeten. Während der von 1914 bis 1918 andauernden Kämpfe setzten Ärzte die Radiologie überwiegend zur Fremdkörpersuche, zur Steckschusslokalisation sowie für die Beurteilung der Schwere von Schussbrüchen ein. Verschiedene Hochschullehrer, zu deren bekanntesten Vertretern sicherlich der Radiologe Rudolf Grashey und der Anatom Albert Hasselwander zählen, entwickelten und perfektionierten diagnostische Verfahren, wie beispielsweise die „Durchleuchtung“, und wandten diese nach Kriegsende und Rückkehr an ihre Universitäten bei der Versorgung von Patienten an.

Bluttransfusion

Die Anfänge der Bluttransfusion reichen zurück bis ins 17. Jahrhundert, als erstmals Tierblut auf einen Menschen übertragen wurde. Aufgrund der immer wieder auftretenden schweren Zwischenfälle, bedingt durch mangelnde Kenntnis von hämatologischen Zusammenhängen, untersagten die Behörden in einigen Ländern die Blutübertragung und viele Mediziner rückten in der Folgezeit für Jahrhunderte wieder von ihr ab (Abb. 4).

Erstmals gelangte das Verfahren während der Italienischen Unabhängigkeitskriege nachhaltiger in den Fokus der Militärärzte. Der Chirurg Hermann Demme, im Zweiten Italienischen Unabhängigkeitskrieg 1859 an einem Mailänder Militärhospital tätig, widmete der Bluttransfusion in seinem 1863 erschienenen Buch über die „Allgemeine Chirurgie der Schusswunden“ ein eigenständiges Kapitel, worin er die Bedeutung der Transfusion bei der Behandlung Verwundeter herausstellte.

Demmes Ideen wurden schließlich durch preußische Militärmediziner im Deutsch-Französischen Krieg aufgegriffen. Auch wenn nur knapp 40 dokumentierte Blutüberleitungen während der oder unmittelbar nach den Kampfhandlungen durchgeführt worden waren und davon nur die wenigsten erfolgreich verliefen, zeigt sich hier deutlich das Interesse der Militärmedizin an diesem Therapieverfahren.

Durch das Ende des 19. Jahrhunderts sprunghaft zugenommene Wissen über biologisch-chemische und physiologische Vorgänge im Blut und die im Deutsch-Französischen Krieg gemachten Erfahrungen begannen Wissenschaftler mit der Untersuchung der Blutunverträglichkeit im Rahmen von Transfusionen. Besonders ist dabei Karl Landsteiner zu erwähnen, der nach seiner Entdeckung der Blutgruppen im Jahre 1901 erstmals eine wissenschaftlich fundierte Erklärung für die während der Blutübertragungen auftretenden Zwischenfälle lieferte.

Zusätzlich gab es Bestrebungen, alternative Übertragungsmöglichkeiten zu finden, da das bisherige direkte Standardverfahren (bei dem man die Blutgefäße von Spender und Empfänger mittels einer Naht verband) sich als nur bedingt praktikabel erwiesen hatte. Im März 1914 übertrugen der Belgier Albert Hustin, Richard Lewisohn in New York und der Argentinier Luis Agote fast zeitgleich Blut, das mit Natriumcitrat zur Hemmung der Gerinnung versetzt war.

Während im Ersten Weltkrieg auf deutscher Seite zunächst weiter überwiegend die direkte Überleitung praktiziert wurde, setzten die Alliierten – besonders nach dem Kriegseintritt der USA – verstärkt auf das sogenannte „Citratblut“. Für die weitere Entwicklung der Bluttransfusion zu einer aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenkenden Therapieoption spielte ein britischer Militärarzt eine wesentliche Rolle. Im Vorfeld der Schlacht um Cambrai stellte Oswald Hope Robertson im November 1917 erstmals Konserven her, indem er Blut mit Natriumcitrat und einer Nährlösung versetzte. Mit ihnen gelang es Robertson, den Kreislauf verwundeter kanadischer Soldaten bis zu einer anschließenden Operation zu stabilisieren.

Diese Idee einer Blutbank setzte sich nach Kriegsende in nahezu allen zivilen Krankenhäusern durch, obwohl die verfügbaren Blutkonserven lediglich gekühlt und dann auch nur für eine begrenzte Anzahl von Tagen aufbewahrt werden konnten. Der Impuls zur Lösung der hohen Anforderungen an Lagerung und Transport von Konserven ging wiederum vom Militär aus. Auf der Basis einer am „Laboratorium für Bluttransfusion“ (einer Zweigstelle der Militärärztlichen Akademie in Berlin) entwickelten Blutkonserve gelang 1941 erstmalig die Herstellung einer Serumkonserve, die in Ampullen abgefüllt jahrelang haltbar war. In einem weiteren Schritt erfolgte die Trocknung des Serums, womit die Produktion von Trockenserumkonserven ab 1942 gelang.

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges etablierte sich der Einsatz verschiedenster Konserven in der Notfall- und Katastrophenmedizin sowie in der Chirurgie, wo die Transfusion bis heute eine wichtige Therapieoption darstellt.

Entwicklung der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie

Im Zuge der Umstrukturierung des deutschen Sanitätsdienstes und des Inkrafttretens der K. S. O. 1907, die im gesamten Ersten Weltkrieg gültig war, sollten in Kriegslazarettabteilungen erstmals Zahnärzte tätig sein, was dem Bedeutungszuwachs der Zahnmedizin geschuldet war. Aufgrund der veränderten Kriegsführung, insbesondere durch den Stellungskrieg mit einer besonderen Exposition der oberen Körperregionen, nahmen auch die Gesichtsverletzungen ab 1914 stetig zu, was eine enge Zusammenarbeit von Chirurgen und Zahnmedizinern bei der Behandlung von Mund-Kiefer-Gesichtsverletzungen notwendig machte.

Ein wichtiger Baustein für eine suffiziente Versorgung von Verwundungen des Gesichtsschädels war die funktionell fachgerechte Reposition, Ruhigstellung und Schienung von Zahn- und Kieferfragmenten im Rahmen der Erstversorgung, die aber auch für die abschließende Wiederherstellung des Kauorgans elementare Bedeutung hatte. Für diese Maßnahmen waren ergänzend zur chirurgischen Expertise zahnmedizinische Kenntnisse und Erfahrungen unabdingbar. Die abschließende interdisziplinäre Therapie fand in Kieferschusslazaretten oder kieferchirurgischen Stationen statt. Aus vielen dieser Einrichtungen entstanden im Verlaufe des Krieges regelrechte Fachkliniken, wie beispielsweise die von Christian Bruhn geleitete „Westdeutsche Kieferklinik“. Die umfangreichen Entwicklungen neuer Behandlungsverfahren für die im Gesicht verstümmelten Soldaten spiegeln sich auch in der (zahn-)medizinischen Fachliteratur wider. So erschienen während des Krieges und danach unzählige Kasuistiken, Buchbeiträge und Lehrbücher.

In den Folgejahren wuchs die Bedeutung der Mund-Kiefer-Gesichtschirurgie weiter. Dies zeigte sich auch in der 1924 erfolgten Aufnahme in die erste deutsche Facharztordnung (den sogenannten „Leitsätzen zur Facharztfrage“) als eigenständiges medizinisches Fachgebiet, zu dessen Ausübung neben der medizinischen zusätzlich eine zahnärztliche Approbation erforderlich war.

Zusammenfassung

Wie die verschiedenen Beispiele zeigen, fand besonders auch ab dem Deutsch-Französischen Krieg ein verstärkter medizinischer Wissenstransfer zwischen dem Sanitätsdienst und der zivilen Forschung statt, was zu einer gegenseitigen Befruchtung führte. Anzunehmen, dass Kriege einen Aufschwung der Medizin kausal bedingt hätten, lässt einen ganz wesentlichen Punkt außer Acht, denn:

„Letztlich konnten die kriegsbedingten Fortschritte in der Medizin immer nur eine unzureichende Antwort auf einen Handlungs- und Behandlungsbedarf darstellen, den es ohne den Krieg nicht gegeben hätte.“

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 4/2021

Für die Verfasser:

Oberfeldarzt Dr. Dr. A. Müllerschön

Sanitätsversorgungszentrum Neubiberg

Werner-Heisenberg-Weg 39, 85579 Neubiberg

E-Mail: [email protected]