ZUR INVALIDENVERSORGUNG UNTER FRIEDRICH II. VON PREUßEN – ZWISCHEN NOTWENDIGKEIT UND MENSCHLICHKEIT*

Disability Care under Friedrich II. of Prussia – Between Necessity and Humanity

Franz- J. Lemmens

WMM; 57. Jahrgang (Ausgabe 4/2013: S. 101-106)

Zusammenfassung

Preußen bestand zu Beginn der Regierungszeit von Friedrich II. (1712 bis 1786) im Jahre 1740 aus vielen Landesteilen. Auch mit militärischen Mitteln sollte diese Zersplitterung gemindert und dabei territorialer Zugewinn erreicht werden.

Der 1. und 2. Schlesische Krieg führte auf preußischer Seite zu erheblichen personellen Verlusten. Den bereits in einigen europäischen Staaten entstandenen Bemühungen um die Versorgung Kriegsinvalider begann sich Anfang des 18. Jahrhunderts auch Preußen anzuschließen.

Unter Friedrich II. entstanden so in Berlin und an anderen Orten Invalidenhäuser. In diesem Beitrag wird auf die Finanzierung, Bauanlage und Lebensbedingungen der Insassen des Berliner Invalidenhauses eingegangen. Ferner werden die in der Regel als königlicher Gnadenakt anzusehenden Versorgungsformen beschrieben.

Schlagworte: Preußen, Friedrich II., Invalidenversorgung, Invalidenhaus Berlin.

Summary

At the begin of the reign of Friedrich II. (1712 – 1786) in 1740, Prussia consisted in many parts of country. This fragmentation should be diminished also with military means in order to make a territorial profit by this way.

The 1st and 2nd Silesian War resulted on Prussian side in evident personal losses. Efforts of some European states to care for wounded of war was followed by Prussia in the beginning of the 18th century, too. Under the reign of Friedrich II. in Berlin and on other places homes for the disabled were established.

In this article the financing, concept of construction and conditions of life of the inhabitants of the Berlin home for disabled will be described.

Furthermore, the forms of disability care will be presented, which by the rule has to be considered a royal act of mercy.

Keywords: Prussia, Friedrich II., disability care, home for disabled of Berlin.

Einführung

Die gegenwärtige, auch öffentlich geführte Diskussion zur Situation der im Auslandseinsatz geschädigten Angehörigen der Bundeswehr gibt Anlass, sich den Anfängen der Versorgung der durch Kriegseinwirkung betroffenen Soldaten zuzuwenden.

Dabei ist der Historiker gehalten, die Vergangenheit nicht etwa mit dem Wissen der Gegenwart zu bewerten, sondern die seinerzeit real existierenden Bedingungen zu beschreiben und dem Verstehen nahe zu bringen.

Blickt man auf die soziale Lage der Kriegsversehrten, besonders jene zu der Zeit zwischen 1740 und 1786, also zur Regierungszeit Friedrichs II., dann hat diese in der Forschung über das 18. Jahrhundert bislang eine eher geringere Rolle gespielt. Bemerkenswert ist dabei, dass diese Versorgungsproblematik in den vorliegenden größeren Abhandlungen zur Militärgeschichte und zur Geschichte der Wehr- beziehungsweise Militärmedizin nicht behandelt wird. Dabei erscheinen die Hinweise von Reiff (5, S. 58) zur Quellenlage geradezu als Aufforderung, sich der Vielfalt an vorhandenen Quellen in den Archiven insbesondere von Berlin, Hannover und München zuzuwenden. Hierbei handelt es sich um Dokumente der herrschaftlichen Ebene wie etwa Dekrete, Pensionsregularien und Verordnungen. Hinzu kommen aber auch Belege aus der Vollzugsebene, also von Stiftungen für versehrte Soldaten, von Invalidenkassen, von Invalidenformationen bis hin zum Sanitätswesen. Diese und bereits erschlossene Quellen erlauben zwar die einsetzende Institutionalisierung der Invalidenversorgung in gewisser Weise darzustellen, die unmittelbare Lebenswirklichkeit des Individuums bleibt jedoch weitgehend verborgen.

Wie allgemein bekannt, begann sich etwa ab der Mitte des 17. Jahrhunderts ein allmählicher Übergang zu stehenden Heeren abzuzeichnen. Diese Entwicklung führte in Preußen dazu, dass König Friedrich Wilhelm I. (1688 – 1740), der Vater von Friedrich II. (1712 – 1786) (Abb. 1), seinem Sohn bei dessen Regierungsantritt im Jahre 1740 ein starkes und gut ausgebildetes Heer in einer Stärke von 76 278 Mann hinterlassen konnte (3, S. 233). Die sich dann auch unter Friedrich II. fortsetzende Vergrößerung des Heeres und dessen militärische Profilierung diente primär den auf Bedeutungsgewinn gerichteten außenpolitischen Zielen des, wenn auch seit 1701 noch jungen, aber in viele Landesteile zersplitterten Königreiches Preußen, dem damit zugleich eine gewisse innere Gemeinsamkeit gegeben werden sollte.

Entwicklung einer Invalidenversorgung

Bis 1755 wuchs die Gesamtstärke der preußischen Armee auf 136 629 und bis zum Beginn des Siebenjährigen Krieges gar auf 156 000 Mann an (3, S. 219; 268).

Der 1. Schlesische Krieg begann seitens Preußens am 16.12.1740 mit dem Einmarsch in Sachsen, also zu einer für einen Kriegsbeginn eher ungünstigen Jahreszeit.

Die erste und für Friedrich II. gewonnene Schlacht von Mollwitz bei Breslau am 10.04.1741 und diverse Abkommen wie etwa mit Frankreich am 04.06.1741 und mit Österreich am 09.10.1741 gaben ihm die nötige Sicherheit für die Fortsetzung des bis zum 11.06.1742 dauernden Krieges.

Dieser erste Waffengang von Friedrich II. lenkte den Blick auf die dadurch entstandenen menschlichen Verluste. Auch wenn in der Literatur unterschiedliche Zahlen angegeben werden, die darüber hinaus nur selten eine Differenzierung zwischen Gefallenen, Verwundeten und Gefangenen aufweisen, lässt sich dennoch eine gewisse Bilanz ziehen.

Bereits die Schlacht von Mollwitz war für die preußische Armee mit 20,9 % sehr verlustreich: bei einer Gefechtsstärke von 23 400 Soldaten galten 4 899 als gefallen, verwundet oder vermisst. Ähnliches lässt sich zur Schlacht von Chotusitz (1742) sagen, wo von 23 600 Soldaten 4 778 Verluste (20,2 %) angegeben werden.

Und auch die Gesamtverluste des 2. Schlesischen Krieges (Hohenfriedberg, Soor und Kesselsdorf 1745) waren mit 14 000 Mann beachtlich, wenngleich auch prozentual geringer.

Der 3. Schlesische Krieg, der als Siebenjähriger Krieg wohl geläufiger ist, weist später sogar Verlustzahlen zwischen 142 722 und 186 000 Mann auf.

Guddat (3, S. 268) stellte dazu fest, „dass die Armee im Verlaufe der Feldzüge praktisch neu aufgestellt werden musste.“ Es erscheint daher verständlich, dass die oft unter beachtlichem finanziellem Aufwand geworbenen und ausgebildeten Soldaten für jeden Herrscher ebenso wertvoll waren, wie deren Ersatz problematisch sein musste. Da eine ausreichende Rekrutierung wie beispielsweise in Preußen aus den verschiedensten Gründen nicht immer gewährleistet werden konnte, erstreckte sich diese später auch auf ausländische Territorien bis hin zum Pressen Gefangener, die jedoch zumeist recht schnell wieder desertierten.

Die bisherige Praxis, wonach frühere Herrscher die geschädigten Söldner überwiegend ihrem Schicksal überließen und sich im besten Falle Armenhäuser, kirchliche Einrichtungen oder mildtätige Einzelpersonen um die Betroffenen kümmerten, begann sich Ausgang des 17. Jahrhunderts langsam zu wandeln (3, S. 56).

Ende des 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nahm der Gedanke der Invalidenversorgung damit konkrete Gestalt an: Invalidenhäuser wurden gebaut. In England ließ König Karl II. (1630 – 1685) beispielsweise im Jahre 1682 in Londoner Stadtteil Chelsea ein Invalidenhaus für Marineangehörige (C. Hospital) errichten (10).

Zu ähnlicher Zeit entstand im 7. Arrondissement von Paris auf Weisung von Ludwig XIV. (1638 – 1715), der zur Aufnahme von Kriegsversehrten vorgesehene und von 1679 bis 1708 erbaute Invalidendom („L´Hotel national des Invalides“).

Das zwischen 1679 und 1684 von Hannover beziehungsweise Lüneburg-Celle in Celle errichtete Invalidenhaus gilt als das erste seiner Art auf deutschem Boden (5). Auch Wien folgte im Jahre 1730 mit einer ähnlichen Einrichtung dieser Entwicklung.

Entstehung des Invalidenhauses

Im Jahre 1703 wollte Friedrich I. (1657 – 1713) in Berlin ein Invalidenhaus errichten lassen, was jedoch an den fehlenden Geldmitteln scheiterte (8). Sein Nachfolger, König Friedrich Wilhelm II. gab seinen humanitären Gedanken eine andere Richtung vor. So war er an einer neuen Wirtschafts- und Sozialpolitik interessiert, durch die das Gemeinwesen stärker in die staatliche Verantwortung gerückt werden sollte.

Ausdruck dieser Bestrebungen war, neben der Errichtung von Fabriken und Manufakturen zwischen 1722 und 1724, seine 1724 vorgenommene Stiftung des „Großen Militärwaisenhauses“ in Potsdam, dem wahrscheinlich größten geschlossenen barocken Bauensemble der Stadt (6). Diese – neben einer finanziellen Basis von 10 000 Talern – mit Grund und Boden ausgestattete Einrichtung sollte sich nach dem bewährten preußischen Prinzip wie etwa durch Erträgnisse aus dem nur wenige hundert Meter von Sanssouci entfernten Krongut Bornstedt und anderen Einrichtungen selbst tragen.

Diese Stiftung war für die Erziehung und Ausbildung von Kindern gedienter und dienender Soldaten sowie Militärwaisen evangelischer Konfession im Alter von 6 bis 16 Jahren gedacht. Sie kamen zunächst und vorwiegend aus den mittellosen Familien seines Leibregimentes (3, S. 10). Die Ausdehnung des Einzugsbereiches auf die Potsdamer, Brandenburger und Treuenbritzener Garnisonen machte dann im Jahre 1771 wesentliche bauliche Ergänzungen erforderlich.

So versuchte schon Friedrich Wilhelm I. die oft von sozialer Bedrängnis bestimmte Lage dieser Soldaten wenigstens einigermaßen zu mildern.

Der um 1650 aufkommenden protestantisch geprägten Glaubensbewegung des Pietismus, welche Frömmigkeit und als Konsequenz daraus die Nächstenliebe zum Inhalt hatte, fühlte sich der König besonders durch den Einfluss des Grafen Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700 – 1760) und des Hallenser Theologen und Pädagogen August Hermann Francke (1663 – 1727) in besonderer Weise verbunden. Der streng protestantische König orientierte sich mit dieser Institution, außer an dem allgemein anerkannten französischen Vorbild, eben auch an Francke, der die später nach ihm benannten und noch heute in Halle als „Franckesche Stiftung“ bestehenden Waisenhäuser und Schulen hatte errichten lassen (6).

Das Waisenhaus wurde zwischen 1738 und 1742 erweitert und, wie schon erwähnt, 1771 durch den Architekten Carl von Gontard (1731 – 1791) im Auftrag von Friedrich II. verändert. Es erhielt einen Monopteros-Turm mit acht Säulen, einem Kuppeldach und auf diesem in 26 Meter Höhe eine Caritas-Figur.

Das Anwachsen der Belegungszahlen – von 1 400 Jungen und 155 Mädchen im Jahre 1740 auf über 2 000 Waisen im Jahre 1758 – begründeten die baulichen Erweiterung. Bis etwa 1740 besaß diese Anstalt in pädagogischer Hinsicht einen der Zeit entsprechend hohen Ruf. Doch mit Beginn der Regierungszeit von Friedrich II. verkam das Waisenhaus nach und nach zu einer Zucht- und Arbeitsanstalt, stellte seine Zöglinge sogar den umliegenden Manufakturen als billige Arbeitskräfte zur Verfügung (7).

Gewisse Gedanken der Aufklärung, vor allem aber die erwähnten hohen Verluste nach den beiden Schlesischen Kriegen, ließen Friedrich II. die Idee des Invalidenhauses wieder aufnehmen.

Er wies den Bau von Invalidenhäusern in Berlin, dem heute in der polnischen Wojewodschaft gelegenen Stolp (Slupsk) und dem hessischen, zu Preußen gehörenden Carlshafen an.

Die Altersversorgung der Soldaten ging dabei von folgenden Kategorien aus (3, S. 9):

„1. solche, die noch zu kleinen Bedienungen gebraucht werden können,

2. solche, die zu dergleichen nicht zu gebrauchen sind, die dennoch aber vor sich etwas vermögen und zu leben haben,

3. solche, welche sich gar nicht helfen können.“

Wer zur ersten Gruppe zählte, konnte nach dem Dienst auf einfache zivile Verwendung hoffen wie etwa als Dorfschullehrer, Torschreiber oder Bote. Jene der zweiten Gruppe wurden, sofern sie ausgelernte Handwerker waren und Meister werden wollten, darin begünstigt.

Veteranen der letzten Gruppe erhielten den wahrlich unzureichenden Betrag von einem Taler. Und kamen sie damit nicht zurecht, dann konnten sie sich um Aufnahme in das Berliner Invalidenhaus bemühen, welches ja nicht nur den Kriegsbeschädigten offen stand (3, S. 9 ff).

Friedrich II. schaltete sich persönlich in die konzeptionelle Planung des Berliner Hauses ein. So besichtigte er das am Schönhauser Graben (heute: Berlin-Spandauer-Schifffahrtskanal) befindliche Gebiet am 19.12.1746 und gab unmittelbar danach die Anweisung zum Bau des Invalidenhauses. Dass er dabei die Nähe der Charité im Blick hatte, könnte in Bezug auf die künftigen Bewohner und ihre gesundheitliche Lage durchaus denkbar gewesen sein.

Umgehend wurde dem Ingenieurkapitän Isaak Jacob von Petri (1709 – 1776) die Aufgabe übertragen, einen Entwurf vorzulegen und sofort mit den nötigen Bauvorbereitungen zu beginnen.

Sein Entwurf sah auf dem 134 ha großen Gelände ein dreiflügeliges, in barockem Stil gehaltenes Gebäude vor, dessen westliche Front dem Wasser zugewandt war.

Das dreistöckige und 175 m lange Ensemble (Abb. 2) wurde von zwei Seitenflügeln in gleicher Höhe flankiert, deren offene Seiten sich zur heutigen Scharnhorst-Strasse hin öffneten. Dem Mittelteil waren im Norden eine katholische und im Süden eine evangelische Kirche angefügt. Ebenfalls im Norden und im Süden schlossen sich einstöckige Wirtschaftsgebäude den Seitenflügeln an. In den noch erhaltenen Teilen ist inzwischen das Bundesministerium für Wirtschaft untergebracht (Abb. 3).

Sternbeck (8) lässt uns wissen, dass noch lange Zeit hernach das Dach des Risalits der dem Kanal zugewandten Haupteingangsseite von einer Figurengruppe geziert wurde.

Sie zeigte einen gesunden, einen verwundeten und einen sterbenden Krieger in der von den Architekten seinerzeit gern verwendeten römischen Tracht. Über dem Mittelportal war daher eine lateinische Inschrift angebracht:

„Laeso et invicto militi“

MDCCXLVIII

(Dem verwundeten und doch unbesiegten Krieger. 1748)

Die gleiche Beschriftung war auch am Risalit an der Rückseite des Hauptgebäudes angebracht, dem im Jahre 1880 noch ein Reliefporträt Friedrich II. und auf der Kanalseite sein Monogramm angefügt wurden. Der König hatte für diesen Bau die damals beachtliche Summe von 121 000 Talern vorgesehen und auch überwiesen.

Die Berechnungen des anerkannten Wirtschaftsethikers Georg Wilhelm Röpke (1899 – 1966) lassen uns wissen, dass diese Summe dem heutigen Wert von etwa 2,5 Millionen Euro (!) entspricht (11).

Als dann am 15.11.1748, dem Stiftungstag der noch heute in Berlin-Frohnau als preußisches Erbe bestehenden „Stiftung Berliner Invalidenhaus“, die ersten Bewohner einzogen, stellte sich heraus, dass von dieser Summe ein Betrag von 1 338 Talern, 7 Groschen und 6 Pfennigen übrig geblieben war (8)!

Aus gegenwärtiger Sicht handelte es sich damit um eine sehr solide Finanzierung.

Für die künftige Unterhaltung hatte Friedrich II. einen Jahresetat von 26 000 Talern festgelegt und die Einrichtung außerdem mit 528 Morgen (1 Morgen = 0,25 ha) Land zur Eigenversorgung ausgestattet.

Ferner waren die für die Insassen tätigen Handwerker und Händler von allen Steuern und Abgaben befreit worden, um die Invaliden günstiger versorgen zu können.

Der Boden dieses Landes war jedoch sandig, was ihm im damaligen Volksmund folgerichtig den Namen „Sahara“ einbrachte. So blieb denn das redliche Bemühen der in ihrer Leistungsfähigkeit ohnehin erheblich eingeschränkten Invaliden um die Erschließung letztlich erfolglos und wurde 1769 eingestellt. Der durch nachfolgende Verpachtungen erzielte Erlös floss dann in die Invalidenkasse. Alle Maßnahmen waren somit streng darauf ausgerichtet, den Staatshaushalt weitgehend zu entlasten (8).

An dieser Stelle ist angesichts der betonten Sparsamkeit Friedrich II. anzumerken, dass dieser König dazu offensichtlich ein gespaltenes Verhältnis gehabt haben muss. Einerseits führte seine Maßlosigkeit bei Tisch, oft wurde mit besonderen Gästen bis zu fünf Stunden üppig getafelt, zu regelmäßigen Überziehungen der jährlichen Ausgaben von 12 000 Talern für die Küche, was etwa dem Jahresgehalt von zwei preußischen Generalen entsprach.

Andererseits wies des Königs Sparsamkeit auf bestimmten Gebieten geradezu absurde Züge auf, so zum Beispiel in Bezug auf seine Kleidung, was seiner äußeren Erscheinung erheblichen Abbruch tat. Als er verstorben war, fanden sich nur zerrissene Hemden an, in denen man ihn nicht begraben wollte. So gab schließlich der Geheime Kriegsrat Schöning eines seiner neuen Hemden dafür her (1).

Der ebenfalls zum Invalidenhaus gehörende 2,54 ha große Friedhof zählt heute zu den ältesten Friedhöfen Berlins wegen einzelner, besonders für die preußisch-deutsche Militärgeschichte bedeutsamer Grabdenkmale. Erwähnenswert ist das des Kriegsministers General Friedrich Wilhelm von Rohdich (1719 – 1796) (Abb. 4), „der sein Vermögen einer Stiftung hinterließ, die noch heute unter dem Namen „von Rohdich´scher Legatenfonds“ Hilfe für Soldaten und zivile Mitarbeiter der Bundeswehr leistet" (2).

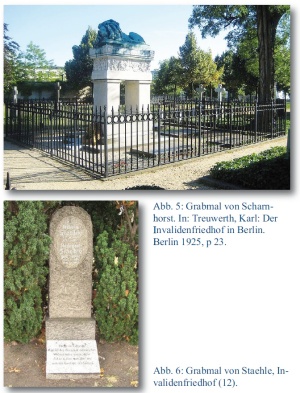

Auch das Grabmal von Gerhard David von Scharnhorst (1755 – 1813) (Abb. 5) befindet sich dort. Dieser war am 11.03.1813 zum Generalleutnant und 1. Generalquartiermeister befördert worden und wurde bei Ausbruch des Krieges am 27.03.1813 Generalstabschef von Gerhard Leberecht von Blücher (1742 – 1819). Nach seiner Verwundung am 02.05.1813 folgte A. Neidhardt v. Gneisenau (1760 – 1831) in diesen Funktionen nach (9, S. 208 und 396).

Der Invalidenfriedhof wurde in seiner Vergangenheit durch Krieg und Mauerbau erheblich in Mitleidenschaft gezogen und ist heute als Gartendenkmal gelistet.

Bemerkenswert ist ferner, dass mit Oberstleutnant Christoph Daembke (1719 – 1775) der zweite Kommandant, und mit Oberst Wilhelm Staehle (1877 – 1945) (Abb. 6), der letzte Kommandant und Widerstandskämpfer aus dem Kreis des 20. Juli 1944, dort ihre pepinere letzte Ruhe fanden (2).

Wie war das Leben im Invalidenhaus?

Als Teil des Heeres wurde es nach militärischen Prinzipien geführt und seine Angehörigen hatten, soweit sie nicht Zivilpersonen waren, nicht nur beim Wachdienst ihre Uniform zu tragen.

Da die Bewohner eine selbstständige Gemeinde darstellten, besaßen sie eine eigene Zivil- und Strafgerichtsbarkeit. Dazu unterstanden dem Kommandanten, neben dem sonstigen Personal, ein Auditeur und ein Verwalter. Auch die beiden im Haus vertretenen Konfessionen besaßen ein eigenes Parochialrecht.

Die vom König vorgegebene differenzierte Struktur war von ihm mit Bedacht gewählt worden.

Das Invalidenhaus, anfangs noch als „Invalidencorps“, späterhin als „Invalidenbataillon“ bezeichnet, war in drei Kompanien unterteilt, deren erste – für die „lahmen Leute“ – seiner Weisung nach im Erdgeschoss unterzubringen war. Jede Kompanie bestand aus 190 Mann, 10 Unteroffizieren, 1 Fähnrich, 2 Leutnants und einem Capitain (= Hauptmann). Damit wies das Invalidenhaus also, außer dem Kommandanten, dem Auditeur und dem Verwalter, einen Gesamtbestand von 612 Militärangehörigen auf (8).

Als Besonderheit gegenüber vergleichbaren europäischen Einrichtungen muss gesehen werden, dass auch Verheiratete mit ihren Frauen im Berliner Invalidenhaus Aufnahme finden konnten. Während die Ehefrauen der Offiziere grundsätzlich dort wohnen durften, war deren Zahl bei den so genannten Gemeinen auf 126 begrenzt worden.

Mit der königlichen Anordnung, dass auch Soldatenfrauen dort wohnen durften, war verbunden, dass somit jeder Soldat täglich eine warme Mahlzeit zu erhalten hatte.

Das sah in der Praxis dann so aus, dass in den Kompanien Kameradschaften zu bilden waren, die aus einem verheirateten und vier ledigen Soldaten bestanden. Die Frau hatte gegen ein – freilich nur geringes – Entgelt für die vier ledigen Soldaten mitzukochen.

Fünf solcher Kameradschaften hatten sich eine Kochstelle zu teilen, was – wie konnte es auch anders sein – unter den Frauen regelmäßig zu Auseinandersetzungen führte.

Diese eskalierten mit der Zeit derart, dass sich im Jahre 1838 das Kriegsministerium der Sache annehmen musste und dieses Kochverfahren später aufgegeben wurde. Nach der Aufhebung dieser Art von Selbstversorgung wurde damit begonnen, die einfachen Stuben durch Umbau in Wohnungen zu verwandeln (8).

Zieht man noch die Häuser in Stolp und Carlshafen mit geringerem Bestand in Betracht, so mochten etwas mehr als tausend Invaliden in den Invalidenhäusern Aufnahme gefunden haben. Ihre Errichtung war ein bedeutender Fortschritt, doch letztlich war sie vordergründig nur ein Gnadenakt Ihrer Majestät. Sie diente in erster Linie der Repräsentation der Macht und nicht einer eingehenden Versorgung Invalider in ihrer Gesamtheit.

Finanzielle Absicherung der Veteranen

Bis zum Ausgang des 18. Jahrhunderts war seitens der Fürsten, gleich welcher Provenienz, im Hinblick auf die Versorgung Kriegsversehrter oder mittellos gewordener Soldaten somit keine rechtliche Verpflichtung zu erkennen. Ihre Entscheidungen in Bezug auf eine staatliche Fürsorge waren, soweit sie nicht von moralischen oder sozialethischen Einstellungen herrührten, das Ergebnis anderer Überlegungen.

Es kam ihnen bei den in aller Regel subjektiv getroffenen Entscheidungen für einen sich am Minimum orientierenden Lebensunterhalt darauf an, dass sich die Betroffenen nicht der Masse der Bettler und Nichtsesshaften anschlossen. Dieser soziale Aspekt zielte also darauf ab, die Soldaten möglichst lange in der Armee zu behalten. Dabei kann nicht übersehen werden, dass die vorwiegend niedere Dienstgrade betreffende so genannte „Versorgung“ außerdem noch als Lockmittel bei der Werbung missbraucht wurde (5, Seite 57).

Auch jene versehrten Offiziere, die keinen sie ernährenden Landbesitz aufweisen konnten, hatten allen Grund zur Sorge, denn Ruhegelder konnte ihnen allein der König gewähren. Nur wer sich in einer bedrängenden Notlage befand und im günstigen Falle vielleicht auf große militärische Verdienste verweisen konnte, hatte eine gewisse Aussicht auf Hilfe.

Entweder gab es eine Einmalzahlung oder der Betreffende erhielt eine der 40 möglichen Stellen als Amtshauptmann, die dann 500 Taler im Jahr einbrachten. Aber auch diese Lösung war nur dann möglich, wenn eine solche Stelle gerade vakant war.

Generale in ähnlicher Situation konnten mit Glück den Posten eines Kommandanten, eines Gouverneurs oder auch eine Domherrenstelle erhalten. Mitunter gab es für sie eine vom König anzuweisende Abfindung, die zwischen 1 000 und 3 000 Talern betragen konnte. Häufig aber hatte der Regimentskommandeur aus der Regimentskasse diese Summe an seinen Vorgänger zu zahlen.

Stabsoffiziere bekamen einige hundert Taler, Kapitäne und Leutnante wesentlich weniger. In jedem Falle aber waren diese Zuwendungen eine reine Gnadensache.

Veteranen der niederen Chargen bekamen, sofern sie untauglich für jede Art von Verwendung waren, wie schon erwähnt, im Monat einen Taler aus der Invalidenkasse.

Diese Invalidenkasse war im Jahre 1722 von König Friedrich Wilhelm I. geschaffen worden und unterstand als Abteilung 2 dem Generaldirektorium. Mit ihrem vollen Namen bestand sie als „General-Ober-Finanz-Kriegs- und Domainen-Directorium“ zwischen 1723 und 1808 und war eine zentrale preußische Behörde mit den Kompetenzen für die Innen- und Zivilverwaltung (3, S. 101 ff).

Die Hinterbliebenen der Generale und Offiziere waren hingegen nicht abgesichert. Friedrich II. versuchte nun ihr Los dadurch zu mildern, indem andere Offiziere für sie Patenschaften übernehmen sollten.

Beispielsweise ließ er im Potsdamer Waisenhaus 50 Plätze für bedürftige Offizierssöhne reservieren oder stellte diese jungen Leute, wenn möglich, vorzeitig in die Armee ein. Offizierstöchtern gegenüber war er indessen sehr zurückhaltend. So lehnte er eine entsprechende Bitte des Generalleutnants Rothkirch mit den Worten ab:

„Es soll hübsche Jungens machen, die kann ich alle unterkriegen, aber mit den Madams weiß ich nirgends hin.“ (3, Seite 11)

Und wenn schließlich gar ein Bittsteller zu ihm kam, der mit der Schlacht bei Maxen am 21.11.1759 in Verbindung gebracht werden konnte, dann war ihm ein abschlägiger Bescheid sicher. Dort hatte sich das von den Österreichern geschickt umzingelte, unter Generalleutnant Friedrich A. von Finck (1718 – 1766) stehende preußische Korps mit seinen 14 923 Mann, 549 Offizieren und 9 Generalen widerstandslos ergeben. Dabei hatte der König circa 10 % seines Offizierskorps verloren, was bei ihm sehr lange nachwirkte (3, S. 184 ff). Von Finck wurde daraufhin zu zwei Jahren Festungshaft in Spandau verurteilt (3, S. 85 ff).

Selbst der österreichische Kaiser Franz I. (1708 – 1765) war darüber verblüfft und sagte: „Es ist unbegreiflich, dass ein solches Korps mit allen seinen Generalen sich auf diese Weise ergeben hat. Das ist höchst schimpflich für sie und gleicht nicht den Preußen von früher.“ (3, S. 185).

Die Bedürftigkeit wurde generell so bewertet, dass die noch einigermaßen Arbeitsfähigen im Zivilleben eine bescheidene Stelle erhielten, was besonders unter Friedrich Wilhelm I. sehr beliebt war (5, S. 56).

Jenen Personen aber, die zu weiteren Diensten untauglich waren, gewährte man so genannte „Gnadengehälter“, die aus eigens dazu erwähnten Pensionskassen kamen.

Diese Regelungen begannen jedoch erst Ausgang des 18. Jahrhunderts allmählich eine gesetzlich verbindlichere Form anzunehmen, die zudem noch territorial unterschiedlich gehandhabt wurde (5, S. 66 ff).

Erst nach der napoleonischen und besonders Preußen bedrückenden Besatzungszeit, etwa ab 1819, zeichnete sich eine zunehmende Normalisierung in der Invalidenversorgung ab (8).

Fazit

Mit Blick auf das Thema lässt sich eine Zusammenfassung vielleicht dahin gehend ziehen, dass diese Invalidenversorgung überwiegend aus einem Mixtum aus wirtschaftlicher Nützlichkeit und rein militärischen Interessen bestand und damit weit weniger von humanitären Idealen bestimmt sein konnte.

Deren praktische Realisierung entsprach somit dem seinerzeitigen Entwicklungsstand der preußischen Gesellschaft und hätte daher auch in keiner Weise fortschrittlicher sein können.

Nachzumerken sei eine Betrachtung die Gesamtheit der Invaliden betreffend: An der Gesamtzahl der Verwundeten gemessen, war ihre Zahl doch relativ gering.

Wenn angesichts der außerordentlich hohen Verluste bei Torgau im kalten November des Jahres 1760, der letzten großen Schlacht des Siebenjährigen Krieges, viele Hunderte Verwundete bis zu drei Tagen und Nächten unversorgt auf dem Schlachtfeld verblieben, wie viele von ihnen mögen überlebt haben?

Die Transportsterblichkeit der Verwundeten und Kranken lag damals bei etwa 30 %. Bedenkt man den niedrigen Entwicklungsstand der Medizin und der Pflege, war die Sterblichkeit in den Lazaretten sehr hoch. Die geringe Zahl der dennoch Genesenen stellte die Invaliden.

Literatur

- Caspar H: 300 Jahre Friedrich II. Schöngeist und wüste Tischsitten. Brandenburger Blätter, Historie, Natur, Gegenwart. Nr. 225, 10.08.2012.

- Förderverein Invalidenfriedhof e.V. www.foerderverein-invalidenfriedhof.de/

- Guddat M: Handbuch zur preußischen Militärgeschichte 1688 – 1786. Mittler u. Sohn, Berlin 2/2012.

- Invalidenhaus Berlin. www.militaermuseum-brandenburg-preussen.de/

- Reiff M: Strandgut des Krieges. Die soziale Lage Kriegsversehrter in den deutschen Armeen des Absolutismus und der napoleonischen Zeit (1648 – 1815). AMG – Bulletin 2001; V (1).

- Schobeß V: Das Große Militärwaisenhaus zu Potsdam. Förderverein Militärmuseum Brandenburg-Preußen e. V. www.militaermuseum-brandenburg-preussen.de/

- Schreiter R: Potsdamer Waisenkinder als Manufakturarbeiter. Jüdische Unternehmer und das Große Waisenhaus im 18. Jahrhundert. Moses Mendelssohn Zentrum. Dialog, Potsdam (4) 2001, H. 13.

- Sternbeck W: Die Invalidensiedlung in Berlin-Frohnau – Ein vergessenes Erbe Preußens. Hrsg.: Invalidenstiftung Berlin, Berlin 2007.

- Usczek H: Scharnhorst. Theoretiker. Reformer. Patriot. Militärverlag, Berlin 1973.

- www.retrobibliothek.de/

- Röpke, G. Wilhelm: Informationsmappe des Hamburger Staatsarchivs, in: Wandsbek informativ, Hamburg 1994.

- Beek-100. https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Invalidenfriedhof.

Datum: 07.05.2013

Quelle: Wehrmedizinische Monatsschrift 2013/4