DER ZAHNARZT STELLT BOHRENDE FRAGEN – DIE ANWÄLTIN GIBT BISSFESTE ANTWORTEN

Michaela Hermes ist Rechtsanwältin in der Kanzlei Ratajczak & Partner und im Medizinrecht spezialisiert. In einem Interview mit Oberstabsarzt Dr. Marcus Stoetzer werden neben Themen des Off-Label-Uses insbesondere Aspekte der zahnmedizinischen Aufklärung angesprochen.

Frau Hermes, in Ihrem Artikel in der der Dezember-Ausgabe 2010 der WEHRMEDIZIN UND WEHR- PHARMAZIE sprachen Sie über den Off-Label-Use in der Medizin. Wie verhält es sich denn diesbezüglich mit der Zahnmedizin? Darf der Zahnarzt ebenfalls Medikamente im Rahmen des Off-Label-Uses einsetzen?

Für die Leser, die den Artikel aus dem letzten Jahr (WEHRMEDIZIN UND WEHRPHARMAZIE 4/10) noch nicht kennen, möchte ich kurz das Thema Off-Label-Use erklären. Die Entwicklung eines neuen Arzneimittels dauert heutzutage etwa 12 Jahre und kostet durchschnittlich 800 Millionen US-Dollar. Da stellt sich immer wieder die Frage, ob ein bereits existierendes medizinisches Produkt auch außerhalb des medizinischen Bereiches, für den es zugelassen ist, oder während eines laufenden Zulassungsverfahrens verwendet werden kann.

Inzwischen werden für viele Krankheitsbilder Medikamente off-label verordnet. Im Bereich der Onkologie werden bis zu 60 Prozent der Patienten mit Arzneimitteln behandelt, die für die entsprechende Indikation nicht zugelassen sind. Sogar 80 bis 90 Prozent der in der Kinderheilkunde eingesetzten Arzneimittel sind für die jeweilige Altersgruppe, Indikation oder Dosierung nicht zugelassen.

Off-Label bedeutet also, dass ein zugelassenes Fertigarzneimittel außerhalb der von den nationalen oder europäischen Zulassungsbehörden genehmigten Anwendungsgebieten, den Indikationen, angewendet wird. Verschiedene Spielarten sind denkbar. Abhängig von der therapeutischen Entscheidung des Arztes kann von der vorgeschriebenen Darreichungsform, der Dosierung, der eigentlichen Indikation oder dem altersmäßig vorgesehenen Patientenkreis eines Arzneimittels abgewichen werden. Natürlich kann ein Off- Label-Use auch bei der therapiegebietsüberschreitenden Anwendung vorliegen. So könnte beispielsweise Bevacizumab, ein Medikament aus der Onkologie, das für Darmkrebs zugelassen ist, zur Bekämpfung eines Augenleidens benutzt werden.

Auch Zahnärzte verschreiben Medikamente oder geben diese dem Patienten direkt mit, so dass auch sie sich über die Anwendungsgebiete Gedanken machen müssen.

Für die zahnärztliche Behandlung von Soldaten und Soldatinnen gelten u.a die „Richtlinien für die zahnärztliche Versorgung von Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr“. Diese umfassen auch fachliche und wehrmedizinische Behandlungsgrundsätze. Darin ist beispielsweise festgelegt, dass nur solche Arzneimittel verwendet werden dürfen, deren Eignung belegt und deren Verkehrsfähigkeit nach dem Arzneimittelgesetz gegeben ist. Verkehrsfähig ist ein Medikament dann, wenn es entweder zugelassen ist oder einer Zulassung nach bestimmten Voraussetzungen des Arzneimittelgesetzes nicht bedarf. Das steht in § 21 Absatz 2 Arzneimittelgesetz (AMG). Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte teilte im Oktober 2011 mit, dass über 61.000 Arzneimittel verkehrsfähig sind.

Im zahnärztlichen Bereich denke ich da beispielsweise an die Behandlung von Aphten mit einer Vaginallösung, also ein Off-Label-Use. Was muss der Zahnarzt dabei beachten?

Den Zahnarzt trifft beim Off-Label-Use eine Aufklärungspflicht in zweifacher Hinsicht. Er muss den Patienten über die Dosis, Unverträglichkeiten und Nebenwirkungen des Medikamentes aufklären. Eine solche Aufklärungspflicht wird von den Juristen als „therapeutische Aufklärung“ oder „Sicherungsaufklärung“ bezeichnet.

Beim Off-Label muss der Zahnarzt zusätzlich über die fehlende Zulassung für den jeweiligen Anwendungsbereich, also den Off-Label- Use, aufklären. Bei Ihrem Beispiel ist es die fehlende Zulassung für den Mund- und Rachenraum.

Welche Konsequenzen hat der Arzt zu befürchten, wenn er nicht in doppelter Hinsicht bei der Gabe von Off-Label-Medikamenten aufklärt?

Aufklärungsmängel, insbesondere beim Einsatz von Medikamenten, führen immer wieder zu Schadensersatz- und Schmerzensgeldforderungen von Patienten. Manchmal ergeben sich bisweilen kuriose Fallkonstellationen. So musste beispielsweise im Mai 2011 das Landgericht Karlsruhe (Urteil vom 06.05.2011 - Az.: 6 O 285/09) darüber entscheiden, ob ein Arzt bei der Verschreibung eines Cortisonpräparates zur Behandlung von Clusterkopfschmerzen vollständig aufgeklärt hatte. Denn das Medikament war für diese Behandlung nicht zugelassen. Die Patientin hatte nach Einnahme des Präparates sehr stark, etwa 50 kg, zugenommen. Sie musste nach ihrer Gewichtsreduktion die verbleibenden Hautlappen operativ entfernen lassen. Die Operationskosten wollte sie von dem Arzt einklagen. Außerdem verlangte sie Schmerzensgeld. Die Richter konnten einen Aufklärungsmangel nicht feststellen und entschieden gegen den Schadensersatz- und Schmerzensgeldanspruch der Klägerin.

Über welche Gegebenheiten ist bei der Gabe von Medikamenten sonst aufzuklären?

Aufzuklären ist beispielsweise über eine verminderte Fahrtüchtigkeit. Dieses kann auch dann relevant werden, wenn Medikamente wie Anästhetika während einer Behandlung verwendet werden. Auch über das Risiko einer allergischen Reaktion und Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten muss der Patient informiert werden. Hinweise, den Beipackzettel zu lesen, entlasten den Zahnarzt nicht.

Warum ist die umfassende Aufklärung notwendig?

Da fällt mir zunächst der Witz ein, bei dem der Arzt dem Patienten nach einer Reihe von Untersuchungen gegenübertritt und mit sorgenvoller Miene verkündet: „Jetzt bin ich mit meinem Latein am Ende.“ Der Patient erwidert darauf erleichtert: „Na gut, dann kann ich ja endlich wieder etwas verstehen.“ Der Aufklärung liegt der Gedanke zugrunde, dass der Arzt den Patienten nur behandeln darf, wenn dieser in die Behandlung einwilligt und auch weiß, worin er einwilligt.

Die Rechtsprechung geht in strafrechtlicher Hinsicht davon aus, dass jede zahnärztliche Behandlung eine Körperverletzung i.S. des § 223 Absatz 1 des Strafgesetzbuches (StGB) ist. Daher muss zur Rechtfertigung die Einwilligung des Patienten eingeholt werden. Dies steht in § 228 StGB, wonach derjenige, der eine Körperverletzung mit Einwilligung der verletzten Person vornimmt, nicht rechtswidrig handelt. Nur wenn der Patient über die Behandlung, die Risiken und die Folgen des Eingriffs aufgeklärt wurde, kann er entscheiden, ob er sich behandeln lassen will oder nicht. Erst dann kann er wirksam einwilligen. Durch die Aufklärung wird es dem Patienten also ermöglicht, den Behandlungsprozess aktiv mitzugestalten und zur Entlastung des Zahnarztes mit zu verantworten.

Auch in zivilrechtlicher Hinsicht kann eine fehlerhafte oder unterlassene Aufklärung Folgen haben. Durch die fehlerhafte Aufklärung ist die Einwilligung unwirksam und die Behandlung dann rechtswidrig. Das könnte Schadensersatzansprüche auslösen. Dies auch dann, wenn die Behandlung als solche sachgerecht ausgeführt und zahnmedizinisch indiziert war.

Wie muss eine Aufklärung ablaufen?

Die Aufklärung muss in einem persönlichen Gespräch mit dem Zahnarzt erfolgen. Aufklärungsformulare können verwendet werden. Das ist inzwischen auch die gängige Praxis. Allein die Übergabe von Formularen und Merkblättern reicht jedoch nicht aus. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass die Unterzeichnung solcher Formulare noch nicht beweist, dass der Patient sie auch gelesen und verstanden hat. Auch reicht die bloße Übergabe eines Heil- und Kostenplanes, beispielsweise zur Anfertigung eines Zahnersatzes, als Aufklärung nicht aus. Dies ist aber immer noch in vielen Zahnarztpraxen zu beobachten.

Trotzdem sind die Aufklärungsbögen eine wertvolle Hilfe. Der zunächst erteilten schriftlichen Grundinformation sollte immer ein anschließendes mündliches Aufklärungsgespräch folgen. Man spricht hier von „Stufenaufklärung“ nach Weissauer (siehe: Notfallmedizin, Bd. 6 (1980), 720). Inzwischen akzeptieren auch die Gerichte die Verwendung von Aufklärungsbögen. Denn das vertrauensvoll geführte Aufklärungsgespräch zwischen Arzt und Patient ohne Formblätter und Zeugen ist heutzutage für den Arzt einfach zu riskant. Bei einer gerichtlichen Auseinandersetzung im Zivilverfahren hätte er den Patienten als Kläger gegen sich. Im Rahmen eines Strafverfahrens hätte der Patient die Funktion eines „Kronzeugen“. Der Arzt käme dann in Beweisnot. Als „dringend empfehlenswert“ beurteilen die Gerichte schriftliche Aufzeichnungen in der Patientenakte mit Hilfe von Formularen über das Aufklärungsgespräch und seinen wesentlichen Inhalt. Von Vorteil ist auch, wenn in die Formulare handschriftliche Vermerke eingetragen sind. Dies lässt im Streitfall den Schluss zu, dass ein Aufklärungsgespräch stattgefunden hat, bei dem der Patient nachfragen konnte und ihm Einzelheiten des bevorstehenden Eingriffs besonders erklärt worden sind.

Da bei einem hektischen Praxisalltag mit einer Vielzahl von Patienten die Aufklärung bisweilen schlecht dokumentiert wird, ist es für den Zahnarzt günstig, wenn er nachweisen kann, dass er immer nach bestimmten Vorgaben aufklärt und die Aufklärung einem in der Praxis etablierten Schema entspricht. Die Rechtsprechung geht in einfach gelagerten Behandlungsfällen von einer ordnungsgemäßen Aufklärung aus, wenn nachgewiesen werden kann, dass Aufklärungsgespräche nach Art und Inhalt einer ständigen Übung entsprechen. Sollte die schriftliche Dokumentation hinsichtlich der durchgeführten Aufklärung unvollständig sein, so kann eine Zeugenaussage von Bedeutung sein. Beispielsweise könnte das Assistenzpersonal bestätigen, dass routinemäßig immer in einer bestimmten Art und Weise aufgeklärt wird. In einer Praxis, in der viel implantologisch behandelt wird, empfiehlt sich daher eine Implantatsprechstunde, die einmal wöchentlich abgehalten wird.

Oft hat der Zahnarzt Bedenken, den Patienten mit der Aufzählung von Risiken zu verschrecken. Muss er über alle Risiken aufklären?

Zunächst ist über den Eingriff und die bevorstehende Behandlung aufzuklären. Der Patient muss aber auch über den zu erwartenden Verlauf der Krankheit informiert werden, der ohne die geplante Behandlung zu erwarten ist. Die konkrete zahnärztliche Behandlung muss hinsichtlich der Art und Schwere, des Umfangs sowie der Durchführung und Schmerzhaftigkeit erläutert werden. Der Patient muss wissen, wie sein Zustand nach der Behandlung ist.

Wichtig ist dabei auch die sogenannte therapeutische Aufklärung oder Sicherungsaufklärung. Der Patient muss auf Unverträglichkeitsrisiken, eine möglicherweise nicht sichere Wirkung des Eingriffs hingewiesen und über eine bisweilen erforderliche Änderung der Lebensführung informiert werden. Durch diese Art der Aufklärung soll der Patient in der Lage versetzt werden, sein eigenes Verhalten der Wiederherstellung seiner Gesundheit anzupassen. Der Hinweis auf eine körperliche Schonung nach einer Weisheitszahnoperation wäre ein solcher Fall der Sicherungsaufklärung. Die Rechtsprechung sieht in dieser Aufklärung eine therapeutische Pflicht, deren Versäumnis als Behandlungsfehler zu werten ist.

Nicht aufgeklärt werden muss über außergewöhnliche und nicht vorhersehbare Risiken. Auch über allgemeine Operationsrisiken wie Wundheilungsstörungen oder das allgemeine Infektionsrisiko bei einem operativen Eingriff muss nicht aufgeklärt werden.

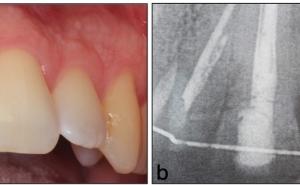

Unbedingt anzusprechen sind aber auch die mit der zahnmedizinischen Behandlung verbundenen Schädigungsrisiken und Folgen des Eingriffs. Dazu hat das Oberlandesgericht Hamm in einer neuen Entscheidung vom 30.05.2011 interessante Ausführungen gemacht (Az.: I-3 U 205/10). Die Richter mussten beurteilen, ob ein Zahnarzt bei einer Versorgung von Frontzähnen mit Veneers zu viel Zahnsubstanz zerstört und ob er über die Risiken der Behandlung hinreichend aufgeklärt hatte. Einen Behandlungsfehler konnten die Richter dem Zahnarzt nicht nachweisen, wohl aber einen Aufklärungsfehler.

Die Richter hatten den folgenden Sachverhalt zu beurteilen: Eine Patientin ließ sich Veneers an den Oberkieferfrontzähnen einsetzen. Nach dem Aufbringen der Veneers reklamierte sie die Behandlung und forderte Schmerzensgeld. Sie meinte, ihre Zahnsubstanz sei unzulässigerweise mehr als nur 0,3 bis 0,5 mm abgeschliffen worden. Der Zahnarzt hätte den Zahn über die Tiefe des Zahnschmelzes hinaus bis ins Dentin abgetragen. Dadurch hätten sich bei der Patientin Abszesse und eine chronische Pulpitis entwickelt. Die Frontzähne reagierten nach Bekunden der Patientin schmerzhaft auf thermische Reize und Kontaktreize. Insbesondere die Zähne 11 und 12 hätten sich verschoben und seien möglicherweise nicht mehr zu retten.

Neben der fehlerhaften Behandlungsweise bemängelte die klagende Patientin auch die Aufklärung durch ihren Zahnarzt. Über die Risiken der Behandlung, insbesondere die Schädigung der Pulpa sowie die Möglichkeit einer dauerhaften thermischen Empfindlichkeit und Abszedierung sei sie nicht informiert worden. Die Richter konnten keinen Behandlungsfehler feststellen, auch wenn die Veneers hier die Größe von Teilkronen erreicht hatten. Die Aufklärung des Zahnarztes überzeugte die Richter jedoch nicht. Der Zahnarzt hätte hier auch über das Risiko einer Zahnmarkentzündung und die Folgen einer möglichen Abszedierung aufklären müssen. Die Patientin erhielt ein Schmerzensgeld von immerhin 8.177,12 Euro.

Interessant ist hier, dass das Gericht davon ausgegangen ist, dass der Zahnarzt auch über eher seltene Risiken hätte aufklären müssen. Differenziert wird je nach der Tiefe der Beschleifung. Die Richter räumen ein, dass mit jeder Beschleifung von Zähnen generell das Risiko einer Pulpitis verbunden ist. Wenn der Zahnarzt aber wie hier im Grenzbereich zwischen Schmelz und Dentin bleibt, ist das Risiko nach Meinung der Richter wohl recht selten.

Nach der Rechtsprechung ist eine Aufklärung über seltene Risiken grundsätzlich nicht notwendig. Es sei denn, die Risiken sind für den Eingriff nicht nur spezifisch, sondern belasten, wenn sie sich verwirklichen sollten, die Lebensführung des Patienten schwer. Das wäre hier der Fall gewesen. Denn der Patientin drohte der Verlust der Frontzähne. Gerade bei kosmetisch motivierten Eingriffen, wie dem Einsetzen von Veneers, bekommt die umfassende Aufklärung einen besonders hohen Stellenwert.

Sie sprechen seltene Risiken an. Was ist dabei rechtlich zu beachten?

Im zahnärztlichen Bereich beurteilen die Gerichte die Aufklärungspflicht über seltene Risiken immer noch unterschiedlich. Relevant wird dies insbesondere bei dem Risiko einer Nervenschädigung. Da stellt sich die Frage, ob ein Zahnarzt z.B. seinen Patienten auch über das Risiko einer möglichen Schädigung des Nervus lingualis oder des Nervus alveolaris aufklären muss. Dies kann beim Legen einer Leitungsanästhesie zur Schmerzausschaltung vor der Extraktion eines Weisheitszahnes relevant werden. Da der Nervus lingualis durch die Anästhesie in weniger als 1 % der Fälle geschädigt werden könnte, besteht nach einer Auffassung keine Aufklärungspflicht. Das Risiko sei zu selten. Zudem -so wird argumentiert- werde der Patient aufgrund der starken Zahnschmerzen in der Regel immer einer Anästhesie zustimmen und seine Entscheidung nicht davon abhängig machen, dass mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit der Nerv dauerhaft geschädigt werden könnte.

Nicht das nummerische Risiko, sondern vielmehr das charakteristische Ausmaß der Schädigung steht bei anderen Gerichten im Vordergrund. Die Befürworter der Aufklärungspflicht argumentieren damit, dass eine Nervenschädigung bei der Weisheitszahnextraktion mit der Folge einer dauerhaften Geschmacks- und Gefühllosigkeit eines größeren Zungenbereichs zwar ein recht seltener, aber für diesen Eingriff doch typischer Zwischenfall sein könnte. Dieses Wissen könne bei einem Durchschnittspatient nicht vorausgesetzt werden, der darüber unterrichtet werden müsse. Im Zweifel ist also eine dahingehende Aufklärung immer von Vorteil.

Zumindest bei der Implantatbehandlung hat jetzt ein hohes Instanzgericht festgelegt, worüber aufgeklärt werden muss. Danach muss der Zahnarzt den Patienten über das Risiko einer Verletzung des Nervus alveolaris inferior und des Nervus mentalis informieren. So hat es das Oberlandesgericht Köln im Jahr 2009 entschieden (Urteil vom 22.04.2009 – Az.: 5 U 152/08). In dem dort zu entscheidenden Fall konnte aufgrund der geringen Knochendimension, trotz Verwendung der kürzesten Implantate, der nötige Sicherheitsabstand von 2 mm zum Nerv nicht eingehalten werden.

Wie ausführlich muss die Aufklärung sein?

Hinsichtlich des Umfangs und der Art und Weise der Aufklärung stellt die Rechtsprechung immer wieder auf den Einzelfall ab. Natürlich ist die Aufklärung abhängig vom jeweiligen Krankheitsbild. Aber auch der Situation und Vorbildung des Patienten muss Rechnung getragen werden. So ist etwa ein Patient, der medizinisch vorgebildet ist, anders aufzuklären als ein Patient, der keinerlei Vorkenntnisse mitbringt.

Muss auch über Behandlungsalternativen aufgeklärt werden?

Die richtige Behandlungsmethode kann der Zahnarzt nach seinem Ermessen auswählen, solange er eine Therapie anwendet, die dem medizinischen Standard entspricht. Der Entscheidungsfreiheit des Zahnarztes sind aber Grenzen gesetzt, wenn es ernsthafte Behandlungsalternativen gibt. Da muss der Patient selbst prüfen können, welche unterschiedlichen Belastungen und Risiken er tragen möchte und mit welchen Erfolgschancen er rechnen kann.

So hat die Rechtsprechung beispielsweise entschieden, dass bei einer Wurzelspitzenresektion nach Feststellung einer Wurzelzyste auch über die Möglichkeiten einer konservativen Behandlung durch Aufbohren des Zahns und anschließender Wurzelkanalbehandlung zu informieren sei.

Im Rahmen von Füllungstherapien beinhaltet die Aufklärung die Information über sämtliche Füllungswerkstoffe wie z.B. Amalgame, Komposite o.ä..

Besonders bei der Versorgung von Zahnlücken kommen oft mehrere Alternativen in Betracht. Ich denke da an eine Brücke, eine implantatgetragene Versorgung oder eine herausnehmbare Prothese. Im Vorfeld bieten alle Behandlungenmöglichkeiten eine gleichwertige Versorgungschance. Sie können aber den Patienten unterschiedlich beanspruchen. So muss der Zahnarzt die unterschiedlichen Alternativen erklären und darf dabei nicht einfach davon ausgehen, der Patient wünsche die vom Zahnarzt entwickelte Lösung. Verschweigen darf er dabei im niedergelassenen Bereich auch nicht die unterschiedliche Kostenbelastung.

Die Kosten einer Zahnbehandlung können je nach Behandlungsart und Material doch sehr unterschiedlich sein. Wie steht es denn mit der wirtschaftlichen Beratungspflicht?

Der Zahnarzt muss sich zunächst um die Erkennung, Heilung und Linderung von Krankheiten auf dem Gebiet der Zahnmedizin kümmern. Die wirtschaftliche Beratungspflicht eines niedergelassenen Zahnarztes gehört sicher nicht zu den primären Aufgaben aus dem Behandlungsvertrag. Wenn es abzusehen ist, muss der Zahnarzt den Patienten aber vor unnötigen Behandlungskosten bewahren. Dies gilt immer dann, wenn der Zahnarzt über bessere Kenntnisse hinsichtlich der Erstattungsfähigkeit der Maßnahme verfügt. Um die einzelnen Versicherungsbedingungen kann der Zahnarzt sich allerdings nicht kümmern. Er muss aber, wenn ihm dies aufgrund seines Fachwissens möglich ist, den Patienten auf eventuelle Probleme bei der Kostenübernahme durch den privaten Krankenversicherer hinweisen.

Muss ich jedes Mal eine Aufklärung durchführen? Also auch wenn der Patient mehrmals in der Woche für eine Sache erscheint, z. B. für eine Füllung?

Grundsätzlich ist vor Durchführung einer Behandlung aufzuklären. Kommt der Patient zu mehreren Behandlungsschritten in die Praxis, reicht eine einmalige Aufklärung, es sei denn, das Behandlungskonzept wird im Laufe der Behandlung geändert. Interessant wird es, wenn zwei Zahnärzte denselben Patienten behandeln. Da kommt es dann sehr auf den Einzelfall an. So genügte es dem Oberlandesgericht Düsseldorf (Urteil vom 13.12.2007 – Az.: I-8 U 19/07) beispielsweise, dass der überweisende Zahnarzt die Patientin hinsichtlich der Entfernung eines Weisheitszahnes aufgeklärt hatte. Diese Aufklärung lag bereits zwei Monate zurück. Der operierende Facharzt für Oralchirurgie konnte hier aber davon ausgehen, dass sein Kollege schon aufgeklärt hatte. Er hatte also nichts versäumt. Verlassen sollte sich ein Arzt aber nicht darauf. Denn in erster Linie obliegt die Aufklärung immer dem behandelnden Arzt. Der Operateur muss sich überzeugen, dass die ihm zugewiesene Patientin in Kenntnis und in richtiger Einschätzung aller Umstände in die Operation eingewilligt hat. Besser ist es, den Patienten im Zweifel zweimal aufzuklären.

Kann der Patient auch auf die Aufklärung verzichten? Wie sollte sich der Zahnarzt dann verhalten?

Auf eine Aufklärung kann verzichtet werden, wenn der Patient dies vorab erklärt hat. Dabei darf der Verzicht aber nicht auf der Annahme beruhen, bei diesem geringfügigen Eingriff passiere schon nichts. Einen solchen Aufklärungsverzicht sollte der Zahnarzt besonders sorgfältig dokumentieren und vom Patienten nach Möglichkeit gegenzeichnen lassen.

Muss der Zahnarzt eine zeitliche Frist zwischen der Aufklärung und der Behandlung einhalten und wenn ja, wie lang muss diese sein?

Außer in Notfällen muss die Aufklärung rechtzeitig erfolgen. Rechtzeitig ist sie immer dann, wenn der Patient genug Zeit hat, das Für und Wider des Eingriffs abzuwägen. Es gilt der Grundsatz: Je schwerwiegender der Eingriff, desto mehr Überlegungszeit muss dem Patienten belassen werden. Anders ausgedrückt, je mehr Risiken bestehen, desto mehr Zeit muss zwischen der Aufklärung und dem Eingriff liegen. Bei Behandlungen, die komplexer sind, wie beispielsweise der Zahnersatz, muss der Patient spätestens dann aufgeklärt werden, wenn er sich für oder gegen den Eingriff entscheidet. Die Rechtsprechung akzeptierte aber sogar bei der Extraktion eines Weisheitszahnes die Aufklärung am selben Tag. Bei der „normalen“ Zahnbehandlung, wie der Kariesbehandlung, reicht eine Aufklärung unmittelbar vor dem Eingriff aus. Oft wird übersehen, dass eine Aufklärung dann unwirksam ist, wenn der Patient bereits Beruhigungs- oder starke Schmerzmittel genommen hat.

Was kann der niedergelassene Zahnarzt machen, wenn er ungenügendoder zu spät aufgeklärt hat und nun einen Schadensersatz- oder Schmerzensgeldprozess zu fürchten hat?

Ist der Zahnarzt nicht mehr im Rahmen des Sanitätsdienstes der Bundeswehr tätig und arbeitet im niedergelassenen Bereich, kann ihm die Zahlung von Schmerzensgeld auch drohen, wenn die Behandlung selbst lege artis und ohne Schädigung des Patienten durchgeführt wurde. Denn nach der Rechtsprechung ist ein Eingriff ohne Aufklärung rechtswidrig. Abwenden kann der Zahnarzt seine Haftung nur, wenn er beweisen kann, dass der Patient, wäre er richtig aufgeklärt gewesen, dennoch in die konkrete Behandlung eingewilligt hätte. Die Juristen sprechen hier von einer „hypothetischen Einwilligung“.

Wenn der Zahnarzt sich also auf diese hypothetische Einwilligung berufen hat, muss der Patient vor Gericht darlegen und beweisen, dass er sich bei ordnungsgemäßer Aufklärung in einem sogenannten „ernsthaften Entscheidungskonflikt“ darüber befunden hätte, ob er den Eingriff durchführen lassen sollte oder nicht. Beispielsweise war folgender Vortrag eines Patienten vor dem Oberlandesgericht Koblenz (Urteil vom 13.05.2005 – Az.: 5 U 41/03) den Richtern plausibel genug. Er hatte darlegt, er hätte die Einwilligung in die Zahnextraktion verweigert oder verschoben, da er keine Beschwerden gehabt hätte und die Extraktion nicht vital indiziert gewesen wäre. Stellt man sich den gegenteiligen Fall vor, so ist ein Entscheidungskonflikt dann nicht mehr plausibel, wenn der Patient unter erheblichen Schmerzen gelitten hatte und die Zahnextraktion von einem erfahrenen Zahnarzt oder Kieferchirurgen durchgeführt worden wäre.

Was ist in dieser Hinsicht bei der Bundeswehr zu beachten?

Bei der Bundeswehr bestehen hinsichtlich der Ansprüche der geschädigten Soldaten Besonderheiten. Denn die Gegebenheiten in der Bundeswehr unterscheiden sich sehr von den Anforderungen des Zivillebens. Ein Soldat hat zwar einen Anspruch auf die unentgeltliche truppenärztliche Versorgung, jedoch kein Recht auf die „freie Arztwahl“. Außerdem besteht zwischen ihm und dem Arzt ein -eingeschränktes- Vorgesetzenverhältnis bezüglich allgemeiner Anweisungen und Anordnungen. Werden durch Zahnärzte der Bundeswehr Soldatinnen oder Soldaten beispielsweise in einem Sanitätszentrum der Bundeswehr behandelt, so handeln die Ärzte im Rahmen der unentgeltlichen truppenärztlichen Versorgung nach § 30 Abs. 1 Satz 2 des Soldatengesetzes (SG) hoheitlich. Begehrt nun ein Soldat der Bundeswehr Schadensersatz, so kann er das nur nach den Grundsätzen der Amtshaftung (§ 839 BGB i.V.m. Art. 34 GG) tun. Durch die gesetzliche Schuldübernahme des Art. 34 GG wird der Arzt von der unmittelbaren Verantwortlichkeit gegenüber dem Geschädigten befreit. Davon unbenommen bleibt aber die Regressverpflichtung des Truppenarztes nach § 24 Soldatengesetz (SG). Er hat später gegebenenfalls seinem Dienstherren dessen Vermögensschaden zu ersetzen.

Die gerichtlichen Entscheidungen in diesen Fällen sind nicht sehr häufig und meist schon recht alt. So hatte der Bundesgerichtshof (Urteil vom 12.11.1992 – Az.: III ZR 19/92) über die Klage eines Berufsoffiziers der Bundeswehr zu entscheiden, dem aus dem Unterkiefer eine Brücke nebst Zahnkronen entfernt wurde. Ihm wurden vor dem Eingriff zwei Injektionen des Lokalanästhetikums Ultracain- DS forte gesetzt. Er verspürte am nächsten Tag Gesichtsschmerzen und konnte nicht mehr fliegen, so dass ihm die Fliegerzulage nicht gezahlt wurde. Daraufhin verklagte er den Truppenzahnarzt sowie die Bundesrepublik Deutschland. Er behauptete, die Betäubungsspritze sei zu hoch dosiert gewesen und er sei über die Wirkung des Anästhetikums nicht aufgeklärt worden.

Eine Beschränkung erfährt die Amtshaftung der Bundesrepublik Deutschland gegenüber dem Patienten durch § 91 a des Soldatenversorgungsgesetzes (SVG). Nach § 91 a Abs. 1 Satz 1 SVG haben die Soldaten als versorgungsberechtigte Personen gegen den Bund nur die Ansprüche, die sich aus dem SVG ergeben, es sei denn, die Wehrdienstbeschädigung beruht auf vorsätzlichem Verhalten (§ 91 a Abs. 1 Satz 2 SVG). Zur Wehrdienstbeschädigung hat bereits das Bayrische Landessozialgericht (Urteil vom 22.06.1989 – Az.: L 7 V 101/84.SVG) festgestellt, dass diese vorliege, wenn ohne ausreichende Aufklärung und damit ohne wirksame Einwilligung operiert werde. Begründet wird dies damit, dass der Soldat im Rahmen der truppenärztlichen Versorgung seinen Ärzten – wie es das Gericht formuliert - ausgeliefert war und nicht durch die Ausübung der freien Arztwahl das Behandlungsrisiko selbst steuern konnte.

Vorsätzlich handelt ein Amtsträger nach den Ausführungen des Gerichts immer dann, wenn er sich bewusst über die verletzte Amtspflicht hinwegsetzt.

Der § 91 a SVG beseitigt im Regelfall, in dem die Wehrdienstbeschädigung nicht auf vorsätzlichem Verhalten beruht, zwar nicht alle materiellen Ersatzansprüche gegen den Bund, er beschränkt sie aber hinsichtlich aller Schadenspositionen, für die das SVG keinen Ausgleich vorsieht. Schmerzensgeld beispielsweise wird nach den versorgungsrechtlichen Bestimmungen nicht gewährt. Ausgeschlossen ist es dann auch bei einem Amtshaftungsanspruch gegen den Bund. So verhielt es sich auch in dem oben zitierten Haftungsfall. Der Berufsoffizier erhielt weder das Schmerzensgeld noch die Fliegerzulage. Abschließend möchte ich festhalten: Auch wenn die dargestellten truppenärztlichen Besonderheiten vorliegen, sollten die Zahnärzte und Ärzte der Bundeswehr gerade im Hinblick auf das Selbstbestimmungsrecht des Patienten eine möglichst umfassende Aufklärung durchführen.

Datum: 12.03.2012

Quelle: Wehrmedizin und Wehrpharmazie 2011/4