Von Food Safety bis Food Intelligence

Refokussierung der Lebensmittelüberwachung

A. Kranawetvogl, P.W. Elsinghorst, B. Klaubert, B. Mey

Angriffe auf die Lebensmittelkette – Eine reale Gefahr!

Am 6. Juni 2024 wurden durch das Bundeskabinett die neuen Rahmenrichtlinien für die Gesamtverteidigung (RRGV) beschlossen. Ziel dieser Rahmenrichtlinien ist es, die Widerstandskraft Deutschlands im Hinblick auf Krisen- und Konfliktzeiten zeitgemäß aufzubauen. Für Konfliktfälle sollen die militärische und zivile Verteidigung gebündelt und die gesamtgesellschaftliche Resilienz grundlegend gestärkt werden. Der russische Angriffskrieg in der Ukraine zeigt deutlich, dass die Verknappung von Ressourcen als strategisches Mittel und Waffe genutzt werden kann, um die Versorgungs- und damit die nationale Sicherheit gegnerischer Staaten zu unterminieren. Auch die Bundesrepublik Deutschland, die auf Rohstoffe und Lebensmittel aus allen Erdteilen angewiesen ist, kann zur Zielscheibe werden. Die gesicherte Versorgung mit qualitativ hochwertigen Lebensmitteln und Trinkwasser wird als selbstverständlich empfunden und das Gefühl von Entbehrung ist aus dem kognitiven und politischen Gedächtnis Deutschlands längst verschwunden. Angriffe auf die Lebensmittelkette einschließlich der Trinkwasserversorgung sind weltweit nicht auf Einzelfälle beschränkt und stellen eine reale und unterschätzte Gefahr dar [1]. Die Folgen reichen von Verunsicherung, Hysterie und Panik bis hin zu Hunger oder schlimmstenfalls Vergiftungsfällen. Die vermeintliche Sabotage der Trinkwasserversorgung in Köln-Wahn und Mechernich im August 2024 hat gezeigt, dass derartige Ereignisse auch vor der Bundeswehr nicht Halt machen.

Sichere Lebensmittel als Auftrag der Daseinsvorsorge

Sowohl die zivile als auch die militärische Resilienz werden maßgeblich durch die ausreichende Verfügbarkeit sicherer Lebensmittel beeinflusst. Eine entsprechende Versorgung sicherzustellen ist eine gesamtstaatliche Aufgabe, die bereits seit 2016 durch die NATO in Form der „Seven Baseline Requirements“ von den Partnernationen explizit eingefordert wird [2]. Dabei kommt gerade der amtlichen Lebensmittelüberwachung, zivil wie militärisch, eine Doppelrolle sowohl als Kontrollinstanz als auch Unterstützer („Enabler“) zu. Im Sinne der Daseinsvorsorge bedarf es hierzu des Zusammenspiels von Ernährungssicherung (Food Security), Lebensmittelsicherheit (Food Safety) und Lebensmittelproduktschutz (Food Defense) [3], dessen Gelingen oftmals von einer hinreichenden Lebensmittelinformationsgewinnung (Food Intelligence) abhängt (Abb. 1). Die in diesem Kontext üblichen englischen Begriffe führen aufgrund ihrer nicht immer trennscharfen Verwendung in der Diskussion oftmals zu Verwirrung und sollen daher nachfolgend genauer definiert werden.

Ernährungssicherung (Food Security) bedeutet, dass Menschen jederzeit einen bedürfnisgerechten Zugang zu nahrhaften und zugleich unbedenklichen Lebensmitteln in ausreichender Menge haben (Qualität & Quantität). In einer Versorgungskrise stellt der deutsche Staat daher gemäß Ernährungssicherstellungs- und -vorsorgegesetz (ESVG) die Grundversorgung mit lebensnotwendigen Lebensmitteln über regulierende hoheitliche Eingriffe in den Lebensmittelmarkt sicher. Hierzu sind gemäß RRGV beispielsweise eine Vorratshaltung des Bundes mit Brotgetreide, eine zivile Notfallreserve mit gebrauchsfertigen Grundnahrungsmitteln und der Einsatzvorrat Verpflegung der Bundeswehr vorgesehen.

Lebensmittelsicherheit (Food Safety) bezieht sich auf den Ausschluss einer unbeabsichtigten Kontamination von Lebensmitteln, deren Ursprung in erster Linie zufällig, natürlich oder prozessbedingt sein kann. Die Grundzüge hierzu sind in der Verordnung (EG) Nr. 178/2002 („Basisverordnung“) verankert. Verantwortlich für die Sicherheit seiner Lebensmittel ist der Lebensmittelunternehmer, der ein risikobasiertes Präventivsystem (hazard analysis and critical control points, HACCP) einzurichten hat. Die Überwachung durch die zuständigen Behörden erfolgt auf der Grundlage risikobasierter Plankontrollen einschließlich der Entnahme und Untersuchung von Proben.

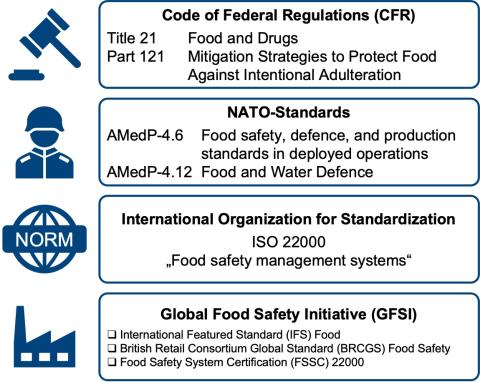

Lebensmittelproduktschutz (Food Defense) umfasst alle Maßnahmen und Konzepte zum Schutz von Lebensmitteln vor einer beabsichtigten Kontamination. Diese kann wirtschaftlich (Lebensmittelbetrug, Food Fraud), persönlich (Lebensmittelkriminalität, Food Crime) oder aber politisch bzw. ideologisch motiviert sein. Im zuletzt genannten Fall kann ein Angriff sowohl durch kleinere, nicht-staatliche als auch durch größere, staatliche Akteure erfolgen. Ziele sind dabei entweder Terrorismus (Food Terrorism) oder aber die Ausnutzung der Vulnerabilität der Lebensmittelkette für militärische Zwecke (Food Warfare). Diese Differenzierung ist sinnvoll, da bei Food Warfare ggf. mit einem anderen Spektrum an Kontaminanten durch den Einsatz von chemischen, biologischen, radiologischen oder nuklearen Kampfstoffen zu rechnen ist. Die Verantwortung für Food Defense liegt primär beim jeweiligen Lebensmittelunternehmer, der zu einer kritischen Analyse möglicher Bedrohungen (threat assessment and critical control points, TACCP), eigener Schwachstellen (vulnerability assessment and critical control points, VACCP) sowie zur Etablierung eines Food Defense Plans aufgerufen ist. Im Rahmen amtlicher Betriebskontrollen können entsprechende Maßnahmen durch die zuständigen Behörden jedoch nur bedingt eingefordert werden, da derzeit weder in Deutschland noch auf europäischer Ebene konkrete rechtliche Vorgaben für Food Defense existieren (Abb. 2). Im Unterschied hierzu ist in den USA bereits in Folge der Terroranschläge vom 11. September 2001 Food Defense in der föderalen Gesetzgebung verankert worden (z. B. 21 Code of Federal Regulations 121). Auch die NATO hat Standards an ihre Mitgliedstaaten herausgegeben, in denen detaillierte Vorgaben zur Umsetzung der Grundprinzipien von Food Defense enthalten sind (z. B. AMedP-4.6, AMedP-4.12). Festzuhalten bleibt, dass insbesondere große Lebensmittelunternehmen auf freiwilliger Basis die in internationalen Normen oder Zertifizierungsstandards vereinbarten Konzepte und Maßnahmen zu Food Defense bereits heute umsetzen (z. B. ISO 22000, IFS Food, BRCGS Food Safety).

Lebensmittelinformationsgewinnung (Food Intelligence) umfasst die Gewinnung umfassender Informationen, die im Zusammenhang mit einer Gefährdung der Versorgung mit sicheren Lebensmitteln stehen. Die möglichen Informationsquellen können dabei sehr vielfältig sein und von Massenmedien bis hin zu nachrichtendienstlichen Erkenntnissen reichen. Durch die systematische, ggf. KI-gestützte Analyse von beispielsweise Handelsstatistiken, Daten aus Überwachungsprogrammen bzw. Schnellwarnsystemen und sozialen Netzwerken können Risiken frühzeitig erkannt, eingeschätzt und entsprechende Gegenmaßnahmen eingeleitet werden (proaktiver Ansatz, sogenanntes Horizon Scanning) [4]. Auf dieser Grundlage entstehen seit einigen Jahren auf nationaler wie internationaler Ebene vielversprechende Frühwarnsysteme und Plattformen für den Informationsaustausch (Abb. 1).

Reihenfolge ihres jeweiligen Anspruchs auf Verbindlichkeit: i) US-amerikanische

Bundesgesetzgebung ii) NATO-Standards iii) internationale

Standards und Spezifikationen iv) international bedeutende, durch die

GFSI anerkannte branchentypische Zertifizierungssysteme

Konsequenzen für die Lebensmittelüberwachung

Die Lebensmittelversorgung ist von strategischer Bedeutung und kann über den Erfolg oder Misserfolg der Gesamtverteidigung eines Landes oder Bündnisses entscheiden. Der amtlichen Lebensmittelüberwachung kommt dabei eine Schlüsselrolle bei der Abwehr von Gefahren zu. Die Aufgaben Prävention, Aufklärung von Vorkommnissen, schnelle Einleitung von Gegenmaßnahmen und Schaffung leistungsfähiger, digital vernetzter, multiprofessioneller Lagezentren sind dabei von entscheidender Bedeutung.

Betriebskontrollen

Durch die Sachverständigen der Bundeswehr werden die eigenen Lebensmittelbetriebe (amtliche Überwachung) und die beliefernden Lebensmittelunternehmen (vertragsrechtliche Auditierung) gemäß den Vorgaben der NATO hinsichtlich der Implementierung eines Food Defense Plans überprüft. Dieser muss insbesondere Maßnahmen zur Sicherung der kritischen Infrastruktur, zum Schutz der Lebensmittel bei Verarbeitung, Lagerung und Transport, zur Auswahl und Schulung des Personals sowie zum Schutz vor Angriffen aus dem Cyberraum beinhalten. Eine systematische Evaluation muss dabei mindestens jährlich erfolgen. Im Rahmen des Projekts „Vorsorge gegen Lebensmittelterrorismus“ (VoLT) am Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Stuttgart wurde eine Checkliste erarbeitet, die Lebensmittelunternehmen in die Lage versetzt, eine Schwachstellenanalyse für die Food Defense Pläne ihrer Betriebe eigenverantwortlich durchzuführen [5,6]. Mit jeweils 100 Fragen zur Feststellung möglicher Schwachstellen gleicht die VoLT-Checkliste dem in den NATO-Standards vorgegebenen Risk Assessment Questionnaire weitgehend. Dabei kommen forensische Fragetechniken (offene W-Fragen) zur Anwendung, um aussagekräftige Kontrollergebnisse zu erzielen. Die von Deutschland zwar ratifizierten NATO-Vorgaben zu Food Defense können allerdings mangels rechtsverbindlicher Vorgaben in der Europäischen Union seitens der Bundeswehr gegenüber zivilen Hersteller- und Lieferbetrieben nur auf vertragsrechtlicher Basis eingefordert werden. Innerhalb der Bundeswehr sollten die NATO-Vorgaben jedoch unmittelbar Anwendung finden und durchgesetzt werden.

der Bundeswehr in unterschiedlichen Einsatzszenarien einschließlich der

Landes- und Bündnisverteidigung sowie analytische Schwerpunktsetzung

Lebensmittelprobenahme und -untersuchung

Betriebskontrollen können durch Sensibilisierung und Schwachstellenanalyse helfen, Lebensmittelsabotage vorzubeugen (Prävention). Hat eine mutwillige Kontamination von Lebensmitteln jedoch bereits stattgefunden, muss schnell gehandelt werden, um eine gesundheitliche Beeinträchtigung der Verbraucherinnen und Verbraucher zu verhindern (Reaktion). Um geeignete Gegenmaßnahmen treffen zu können, müssen die Kontaminanten sowohl qualitativ als auch quantitativ hinreichend charakterisiert sein. Diese Informationen können zweifelsfrei nur durch die Entnahme und Untersuchung von Proben gewonnen werden. Wird ein Angriff auf die Lebensmittelkette lediglich vermutet oder besteht ein begründeter Verdacht, liegt die Bedeutung der Untersuchung von Proben darin, einen Sabotageakt sicher auszuschließen und damit allgemeiner Verunsicherung oder Hysterie effektiv zu begegnen. Für den Fall der Aufklärung einer tatsächlichen Gefahr hat die Lebensmittelanalytik weiterhin die wichtige Aufgabe, andere unbedenkliche Lebensmittelchargen für den Verzehr freizugeben.

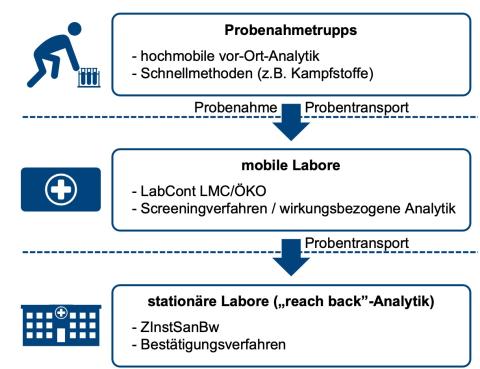

Die große Herausforderung besteht dabei in einer nahezu unbegrenzten Anzahl möglicher Sabotagegifte, zu deren Eingrenzung weitergehende Informationen (Food Intelligence) benötigt werden. Um den eingeschränkten Blick konventioneller zielgerichteter (targeted) Untersuchungsverfahren zumindest anteilig kompensieren zu können, sind Screeningverfahren einzusetzen, die nach einer einfachen Probenvorbereitung möglichst viele Analyten in kurzer Zeit hinreichend sensitiv und mit geringem apparativem Aufwand erfassen. Solche Verfahren müssen im militärischen Kontext auf allen Ebenen der chemischen Lebensmittelanalytik eingesetzt werden, beginnend bei der schnellen vor-Ort-Analytik durch hochmobile Probenahmetrupps, über die Entnahme und Untersuchung von Proben in den mobilen Laborcontainern bis hin zum Versand von Proben zur aufwändigen und zeitintensiven „reach back“-Analytik in einem Zentralen Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr im Inland (Abb. 3).

Dabei bedarf insbesondere die vor-Ort-Analytik der Weiterentwicklung, bei der einfache Schnellmethoden im Vordergrund stehen, mit denen derzeit aber nur einzelne ausgewählte Stoffe bestimmt werden können. Hier werden neue, nicht-zielgerichtete (untargeted) Verfahren benötigt, um auch ohne weitere Anhaltspunkte fundierte Aussagen zu einem möglicherweise von einem Lebensmittel ausgehenden Gesundheitsrisiko treffen zu können. Hierzu zählen u. a. Anomalie-Screenings oder aber die wirkungsbezogene Analytik. Anomalie-Screenings nutzen den analytischen Fingerabdruck (Fingerprint) einer Probe zum Abgleich mit zuvor erstellten Datenbanken, um Auffälligkeiten zu erkennen. Häufig werden dabei mehrere Analysetechniken miteinander kombiniert, um ein möglichst umfassendes Bild zu erhalten. Etwaige Auffälligkeiten bedeuten aber nicht zwangsläufig, dass eine tatsächlich toxikologisch relevante Kontamination stattgefunden hat. Aussagekräftiger ist hier die wirkungsbezogene Analytik, die zu erwartende (negative) Effekte auf kritische physiologische Prozesse wie beispielsweise die Neurotransmission, den (Zell-)Stoffwechsel oder die Aufrechterhaltung der Integrität von Zellmembranen erkennen lässt. Herausforderungen bestehen dabei in der Umsetzung der wirkungsbezogenen Analytik in geeignete analytische Formate (z. B. Mikroarrays), deren Entwicklung im Vergleich zu konventionellen analytischen Verfahren deutlich aufwändiger ist. Langfristig muss die Entwicklung eines „in vitro-Vorkosters“ [7] das Ziel sein und mit der dazu notwendigen Forschung möglichst bald und konsequent begonnen werden.

Fazit

Zahlreiche vergangene und aktuelle Ereignisse belegen die Verwundbarkeit der Lebensmittelkette und der Trinkwasserversorgung. Eine Ausnutzung für militärische Zwecke ist wahrscheinlich und stellt ein bedeutendes Risiko für die Gesundheit der Zivilbevölkerung und der Streitkräfte dar. Food Defense muss daher in Deutschland in allen Lebensmittelbetrieben sowie durchgängig entlang der logistischen Kette etabliert und auch durch die amtliche Lebensmittelüberwachung bei Betriebskontrollen und der Untersuchung von Proben routinemäßig berücksichtigt werden. Hierzu sind geeignete Protokolle und (Untersuchungs-)Verfahren in der Praxis zu etablieren und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Da es sich um eine gesamtstaatliche Aufgabe handelt, ist die effiziente Nutzung der zur Verfügung stehenden knappen Ressourcen durch eine enge Vernetzung von zivilen und militärischen Institutionen dringend notwendig. Bestehende Netzwerke und Plattformen müssen ausgebaut und genutzt werden, um der Daseinsvorsorge gegenüber der Bevölkerung gerecht zu werden.

Literatur bei Verfasser.

Wehrmedizin und Wehrpharmazie 1/2025

Für die Verfasser:

Oberfeldapotheker Dr. Andreas Kranawetvogl

Zentrales Institut des Sanitätsdienstes der Bundeswehr München

Ingolstädter Landstr. 102

85748 Garching bei München